県立兵庫高校 自然科学部 天文班 活動記録 top ☆彡

2017年,兵庫高校天文部は4年ぶりに復活いたしました。

2018年度は,生物研究部と一緒になり,「自然科学部」の「天文班」として,再スタートをきりました。これまでの活動を各班主催で進めていくということで,活動予定を全体で共有し,参加は自由にできることとしました。

自然科学部全体で,2年生(72回生)7人、1年生(73回生)3人の計10人で活動しています。

(最終更新:2018/6/4)

※自然科学部天文班主催の天体観測会へのゲスト参加を希望する生徒は、事前に自然科学部顧問まで連絡するようにお願いします。

2018/06/4 天体望遠鏡がやってきました!

(編集中です)

2018/05/16 自然科学部 第1回ミーティング

今年度から,生物研究部と一緒になり,自然科学部天文班として活動を開始しています。

新入部員が入ってきていること,文化祭の活動を最後に3年生は引退となったこと,また,生物班も代替わりをすることとあわせて,自然科学部全体しての第1回ミーティングを開催しました。

あらためて,自己紹介もおこない,顔合わせをおこないました。各班のリーダーから,これまでの活動を各班主催で進めていくということで,活動予定を全体で共有し,参加は自由にできることとしました。

今年度は,自然科学部全体で,2年生7人,1年生3人で活動をスタートさせています。

(写真編集中です)

2018/04/27~28 第71回文化祭 展示部門にて出展!

自然科学部天文班として,文化祭の展示部門に出展しました。展示内容は以下のとおりです。

(写真編集中です)

2018/03/17 第8回鉄人化まつりに展示にて出展!

自然科学部天文班として,鉄人化まつりに初参加しました。

今回はポスター展示をおこないました。

ステージのにぎやかさとは対照的でしたが,ポスターに目をやる一般のお客さんもいてくださって,関心をもっていただけたことにかんしゃしています。

(写真編集中です)

2018/2/13 第6回天体観測会!

神戸市兵庫区会下山公園において、第6回の天体観測会を実施しました。

学校の最寄りの公園なため、移動時間を観測時間にあてることができ、今回はゆったりと観測を行うことができました。

機材は、前回と同様教員所有の経緯台・屈折式天体望遠鏡(45倍・113倍)と双眼鏡を使用しました。

今回、望遠鏡で観測した天体は、

☆シリウス(おおいぬ座の一等星)

☆ポルックス(ふたご座の一等星)

今回も、天文部以外の2名の生徒がゲスト参加してくれました。

2018/1/23 第5回天体観測会!

神戸市西区西神中央公園において、第5回の天体観測会を実施しました。

新入部員が下見までして提案してくれた新たな観測地は、全方位の空が見渡せる開けた場所で、観測地にはもってこいでした。

機材は、前回と同様教員所有の経緯台・屈折式天体望遠鏡(45倍・113倍)と双眼鏡を使用しました。

今回、望遠鏡で観測した天体は、

☆シリウス(おおいぬ座の一等星)

☆月(月齢6)

寒空のもとでの観測会でしたが、前日の雨のおかげで空の状態もよく、とても綺麗にみることができました。また、今回はじめて、天文部以外の生徒がゲストとして参加しました。望遠鏡を使った星空の楽しみ方をつたえる良い機会となりました。

※天文部の天体観測会へのゲスト参加を希望する生徒は、事前に天文部顧問まで連絡するようにお願いします。

2017/12/11 第4回天体観測会!

神戸市須磨区奧須磨公園において、第4回の天体観測会を実施しました。

前回の観測地は公園の街灯が明るかったため、新たな観測場所を開拓してみました。

機材は、前回と同様教員所有の経緯台・屈折式天体望遠鏡(45倍・113倍)、ミニ望遠鏡と双眼鏡を使用しました。

今回、望遠鏡で観測した天体は、

☆プレアデス星団(M45・おうし座)

☆カペラ(ぎょしゃ座の一等星)

☆アルデバラン(おうし座)

空の状態はまあまあでしたが、プレアデス星団を目視でみることができました。また、ぎょしゃ座の全形も確認しました。望遠鏡の視野内に観測したい星をいれる動作も、部員全員がスムーズにこなせるようになりました。

2017/10/25 第3回天体観測会!

神戸市北区鴨谷公園において、第3回の天体観測会を実施しました。

前回の観測地は、市街地が近いために空が明るく、あまり星が見えませんでした。

今回は、その反省を活かし、北へと移動してきたおかげで、前回よりも暗い空での観測ができました。(公園の街灯のせいで少しまぶしかったですが…)

上空の風が強かったため、晴れてはいましたが大気の揺らぎが激しい夜空となっていました。

機材は、前回と同様教員所有の経緯台・屈折式天体望遠鏡(45倍・113倍)、ミニ望遠鏡と双眼鏡を使用しました。

今回、望遠鏡で観測した天体は、

☆上弦の月(月齢5)

☆秋の星の中で唯一の一等星フォーマルハウト(みなみのうお座の一等星)

また、夏の大三角、白鳥座、秋の四辺形(ペガサス座)、カシオペア座、北極星などの星座や星を目視で確認することができました。

望遠鏡の準備、片付けも前回よりスムーズになったようでした。

2017/09/28 第2回天体観測会!

会下山公園において、第2回の天体観測会を実施しました。

前日に雨が降り、当日もお昼過ぎまでは厚い雲に覆われていた空も、夕日が沈む頃には見事に晴れ、観測日和となりました。

機材は、前回と同様教員所有の経緯台・屈折式天体望遠鏡(45倍・113倍)に加え、ミニ望遠鏡と双眼鏡を使用しました。

今回観測した天体は、

☆上弦の月

☆土星

☆夏の大三角形を形づくる恒星ベガ(こと座の一等星)

今回はほとんどの部員が参加し、望遠鏡の使い方を学ぶことが出来ました。

次回はもっと暗い場所での観測を試みます。

2017/08/29 兵庫「咲いテク」プログラム『プラネタリウム解説体験

~星空の感動をつたえよう~』に参加!

明石市立天文科学館において、兵庫「咲いテク」プログラムの一環として「プラネタリウム解説体験 ~星空の感動を伝えよう~」と題したイベントが開催され、天文部として2名の生徒が参加しました。

開会のあと、井上館長自らがご本人のチームで観察された先日のアメリカでの皆既日食の映像をイントロダクションとして紹介いただき、関心が高まったものと思われます。そこから一般のお客さんとともに、プラネタリウム上映と、土星探査機カッシーニの成果についての話を伺いました。

場所を駅前の「ウィズ明石」に移して、そこでプラネタリウム解説の講義・実習を行いました。プラネタリウムの歴史や技術的なことの解説の後、高校生25名程度が4チームに分かれて、それぞれ各季節の星空を解説するための話し合いを行いました。他校の生徒同士で初対面ではあるものの、15分程度の解説にまとめていくために、積極的に話をしました。

その後、プラネタリウムに戻り、ポインタの使い方や解説のための発声練習も指導いただきました。

それから本番、チームごとに解説を行いました。真っ暗な中、緊張はしましたが、それぞれ、短時間でまとめたとは思えないほどのクオリティーで、神話の内容や星空の解説を見事に楽しげにおこないました。

閉会のあと、土星の観測後に解散となりました。あいにく雲がかかり、土星が見れなくなったため、こと座の一等星「ベガ」を観察して終了となりました。解説体験はめったにできないことである上に、他校の生徒との交流の中で一つのモノを仕上げていくという、本当に貴重な体験となりました。

2017/08/26 第1回天体観測会!

本校において、予定が延期された第1回の天体観測会を実施しました。

天候にはめぐまれず、厚い雲に覆われていましたが、その切れ間からいくつかの天体を観測することができました。

機材は、教員所有の経緯台・屈折式天体望遠鏡(45倍・113倍)を使用しました。

今回観測した天体は、

☆西の空に見える細く掛けた月

☆夏の大三角形を形づくる恒星アルタイル(わし座の一等星)

☆土星(ぼんやりとではあるものの、輪も見ることができました!)

部員も満足な様子でした。

次は晴天に実施できればいいなと考えています。

2017/05/31 週1回の部活動開始!

週に1回、昼休みの時間に集まって、天文に関する勉強会を行っています!

2017/04/28~29 第70回文化祭 展示部門にて出展!

天文部が復活を遂げました。

最初の活動として、第70回文化祭の展示部門に出展しました。展示内容は以下のとおりです。(写真をクリックすると少し大きく表示されます。)

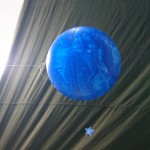

☆太陽系惑星の模型

☆太陽系惑星の紹介ポスター

☆2017年の天体ニュースポスター

☆感想を書いてもらうコーナーも設けました!

☆文化祭一般祭の様子

☆おまけ

-150x150.png)