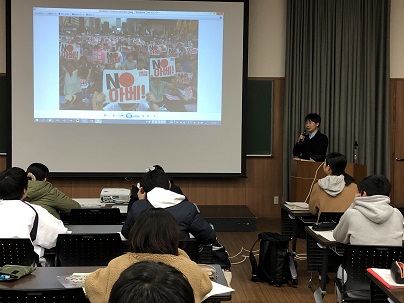

本校同窓会館ゆ~かり館において、創造科学科4期生(1年生)を対象に、「韓国から見た日本」というテーマで講義を行いました。講師として、朝日新聞大阪本社社会部記者の武田肇氏に来ていたいた。武田氏は、今年の1月上旬までソウル支局の特派員として現地で取材されており、韓国に関する政治状況と現地の様子から、昨今の日韓における懸案事項について韓国側の目線から講義をしていただいた。

〈生徒感想〉

今回の講義を聞いて、事前学習の時は、なぜ韓国は日本に対して徴用工問題を掘り返すのかと韓国側が悪いという印象を持っていましたが、日韓の関係の悪化は互いに否があるのではと思いました。日韓関係が大きく崩れた原因の一つの徴用工問題は、日韓ともに歴史に忠実なところとそうでないところがあり、どちらも食い違っているように感じます。また、韓国は現金化、日本は経済的な報復措置を取るつもりで両国ともに被害が及ぶのは明確だが、どちらの国民も支持している人が多いのは、普段の情報メディアからの先入観があるのだと思いました。これ以上日韓関係が悪化するのを防ぐためには、まず、対応措置を支持する人の先入観を取り除くべきだと思います。国民からの支持が少なければ、国もすぐに行動には移すことはできないと思います。そして、国としては互いに要求に穴があり、そこで食い違いが生じているように感じるので、日本だけが妥協する必要は一切ないが、自分と相手の意見を省みて、2つの国が痛手を負う措置を取らないよう、リードしていくべきだと思いました。

今回の講義を通し、以前より韓国側の主張を理解できたように思う。正直なところ、韓国は日韓請求権協定という正式な合意すら無視するのかとも感じていたが、当時の韓国はクーデターによって誕生した独裁政権が支配していたと聞き、元徴用工側の主張も一理あるとも感じた。現時点では日韓ともにマスメディアによる一部の報道だけで加熱しすぎなのではないかと思う。今回の講義で自分たちが学ぶことが多かったのと同じように、冷静に考えれば相手国の歴史的背景について日韓両方とも知らないことが多いのではないだろうか。ただ一方的に自国の意見を通そうとするのではなく、相手国の歴史観を知るきっかけになればと思う。また、両国の歴史観のねじれから、両方ともが納得する、いわゆる抜本的な解決は難しいと思う。しかし、これ以上の対立はお互いにとって不利益であると考え、以前の協力関係に戻るべきだと感じた。

私は日韓関係の悪化について、日本側にも非はあるけれど韓国の方が悪いと思っていました。一体いつの話だ、もう解決したことを掘り返すなよ、と、うっとうしいという感情から始まり、最近でいう放射能五輪をあおるかのようなポスター制作などの陰湿な嫌がらせのような反日活動を韓国が繰り返す度にしょうもないと見下していたような感じでした。今日のお話を聞いたうえでも韓国人は理論的じゃないし、ちゃんと考えた上での行動なの?と思ってしまうような無鉄砲なデモも多いですから相手にしても無駄、と考えてしまいますが、それが日本側のダメなところだと思います。お互いが早期解決のために話し合っていればここまでひどくならなかっただろうに、この点に関しては日本政府のとった態度はよくなかったと思います。今日のお話で意外だったのは、韓国人の日本人のイメージが良いということです。でも日本人の若者が韓国に好印象を抱いているのは周りを見れば一目瞭然ですし、それはとてもいいことです(時折ニュース見ろよと心配にもなるほど知らない人がいますが)。武田さんもおっしゃっていたように、元徴用工について「もうやめよう」と声を上げられるのは私たち世代だと思うのです。戦争を知らないからこそ、大人たちが飛び越えられない壁も飛び越えられる気がします。