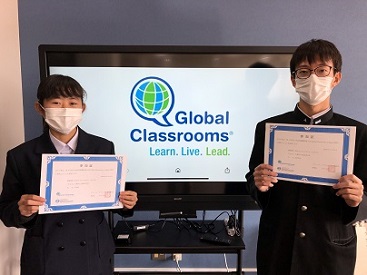

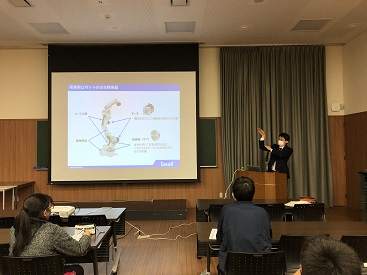

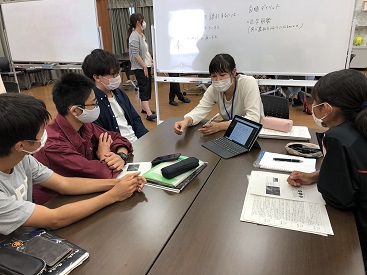

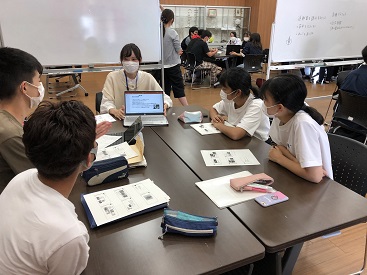

今年はオンラインで第14回全日本高校模擬国連大会が開催され、本校創造科学科4期生(2年)1名と5期生(1年)1名が参加した。本大会は、全国各地から集まった高校生が各校2人1組となり、実際の国連での会議をイメージしながら、各国の大使として熱い議論を交わすというもので、本校は4年連続の出場となった。会議において生徒はタイ大使を務めた。今回の会議は第75会期国際連合総特別政治問題・非植民地化委員会(第四委員会) の「宇宙利用“Uses of outer space”」を議題とし、①すべての国の利益のための宇宙利用、②持続可能な開発と宇宙という2つの論点についての話し合いが行われた。議場では、似た考えを持つ国同士で集まり、各グループ毎に成果文書を残すべく活発な交渉が交わされた。本校生はスピートをこなし、積極的に色々なグループと意見交換をし、決議に自分達が考えた文言を残すという成果もあげた。

〈生徒感想〉

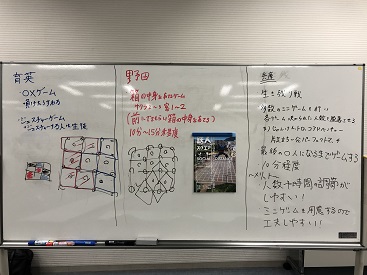

今回は本番である模擬国連全日本大会に出場した。今年はコロナの影響で東京での開催は無く、自宅からのオンライン参加であった。全日は灘会議の時よりも経験を積んできた人が多く、また違った雰囲気であったように思う。一日目は話し合いについていくのに必死で、思ったように発言できなかったが、二日目では他の大使の協力もあり自国のスタンスを主張することができた。最終的には時間の関係上DR提出が少し遅れ、受理されずに終わってしまったものの、自分達が参加したグループの中では上手くコンバインできていたので、その点においては良かったと思う。灘会議も含め3回の模擬国連の経験で学んだのは、他の人と違う視点を持つ人は話し合いの中で際立って見えるということである。ただ他人の意見を批判する訳ではなく、会場の雰囲気を俯瞰してみたり、他の大使の発言に対する理解を深めるための質問をしてみたり、自国にとって譲れないところを論理的に伝えたりすることが議論の上達への一歩なのだと思う。

「終わってしまった。」それが模擬国連全日本大会最終日、閉会式を向かえたときの私の正直な気持ちだった。達成感も疲労もあったが、何よりも後悔が大きかった。今までに灘高校主催のオンライン会議に二度参加したが、それとは比べ物にならないほど全日本の大会は厳しいものだった。まず、初日の冒頭、動議募集の時点から私たちは会議の雰囲気に完全に呑まれてしまった。特に論点一については時間が押していたため会議が駆け足で進んでしまい、用意していた政策を提案できなかったことが大きな反省点である。タイ大使として主張したかった「多国間協定・地域連携の強化」という内容を盛り込むことができなかった。初日の会議が終わった後、ペアの先輩と会議を振り返り、次の日の動きの相談を行った。その際、反省点を踏まえ私たちは戦略を立て直した。それまではペア二人が同じグループで同じ会議内容を聞いていたが、議論の中心となる決議案の理解不足で積極的に議論に参加できなかった。会議内容を理解しながら、同時に英語で書かれている決議案を把握するのは非常にハードルが高い。そこで、一人が決議案の内容把握に徹することにし、疑問点や対立点を明確にすることができた。その戦略が功を奏し、二日目は初日よりも会議に関わることができた。私たちは夏休み前から模擬国連大会に向けて忙しいなか準備をしてきた。とてもハードで何度もやめたくなることがあったがその中でいろいろ成長できたと思う。今回の大会に関してはまだまだたくさん悔いが残っており、ここでは挙げきれない。しかし、終わった今、大会やそれまでの練習会、そして準備を振り返ってみてとても楽しかったと思えた。あと一年、もっと知識を得て、外部の練習会にも参加し、来年もぜひ参加したい。