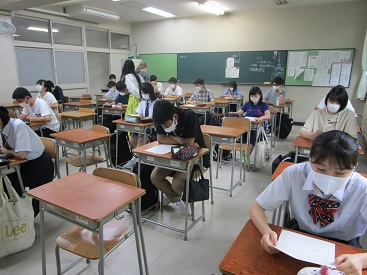

創造科学科5期生(1年)の9名が、福井大学連合教職大学院主催「実践研究福井ラウンドテーブル2020 Virtual Summer Sessions」にオンラインで参加した。テーマは「学びと教えのニューノーマルを協働探究する:真の『学び舎』としての学校を目指して」だ。生徒はオンラインポスターセッションで自分が望むこれからの学び発表を行い、テーマに関するワークショップに参加した。

〈生徒感想〉

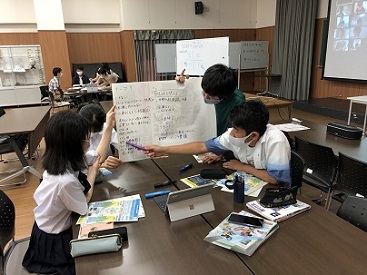

これからの学びについての自分の意見に、同世代の高校生だけでなく教員の方も共感してくれ、とても嬉しかった。また、自分が質問する、される両方の立場に立ったことでより視野が広がり、自身の考えを深めることにつながった。このポスターセッションを行ったことで、これから解決すべき教育の課題がより明確になったと思う。

私の班は主に教師と生徒という立場から討論を行いました。教師の方が多くおっしゃっていた意見として、生徒の本音が分からないというものがあげられました。生徒側の意見としてはなかなか先生に本音を伝えられないというものが上がりました。特にこの時期新しい授業の方針や課題の提出などがあり試行錯誤が必要だそうです。だからこそ私たち生徒側が積極的に本音を伝えることでより良いものとできるのではないかと思いました。

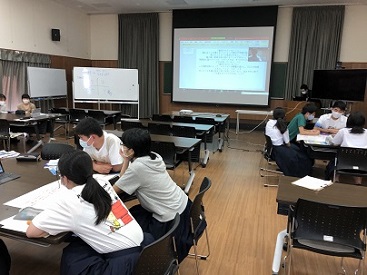

ここでは、ニューノーマルということは新しいものを作り出すのではなく、今まであったものをもう一度考え直すということだということを学んだ。私たちはこのパンデミックで、新しい教育制度を作らなければいけないと思っていたけど、日本の昔の教育制度や方法を見直してみると、意外に答えが見つかるかもしれないなと思った。過去を振り返るということも大切だなと思った。

私たちのグループとは別の切り口から議論しているグループが沢山あった。というのも、私たちのグループは先生と生徒の信頼関係を築くためにどうしていけば良いかを議論していたが、他の人の意見では、無理に信頼関係を気づかなくても、結果的には生徒の成長につなげることができるのでは、といったような、元々ある良さや、最終的に生徒はどうなっていくべきかに焦点を当てていたからだ。必ずしも新たな方法を考える必要はないのだな、と自分自身すごく勉強になった。