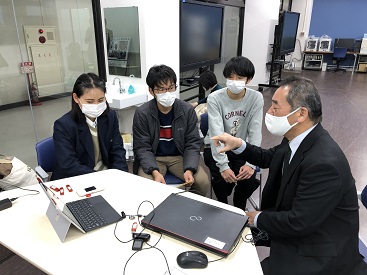

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科5期生(1年)を対象に、WHO神戸センター テクニカル・オフィサーの茅野龍馬氏から「世界における新型コロナウイルス感染症の現状と対策」というテーマでオンライン講義を行った。新型コロナウイルス感染症について、伝播の状況や変異について説明していただいた。次にWHO、及び神戸センターの説明があり、最後にWHOの新型コロナウイルス感染症対策について講義をしていただいた。WHOから3つのメッセージ「Be SAFE」「Be SMART」「Be KIND」をいただき、自分一人ではなく、社会とともに新型コロナウイルスと向き合うことの大切さを学んだ。

〈生徒感想〉

私は今まであまりWHOと言うものを知りませんでした。感染症などの病気の時に活躍するグループという印象を持っていました。しかし今回WHOとはどのような組織なのかを聞くにあたってとても興味を持ちました。今までは国の政策位しかニュースを見てきていませんでしたが、各国ではなく世界規模で見ているWHOの対応にも注目していきたいなと思いました。また経済だけでなく治安など様々なところにも影響を及ぼす可能性がある、それをそれぞれの国やある人たちが食い止めていると言うお話を聞いて、今私たち国民が我慢をすることで世界がギリギリの状態で保たれていると感じました。北斗の拳の世界と言う話題も出てきましたが、世界中の皆でコロナに戦うと言う意識を持って行動していきたいと思います。

今回、講義を聞いてニュースで毎日見てきたコロナウイルスについて知らないことがたくさんあるということが分かりました。日本国民の大半がまだ情報をきちんと手に入れられていないのではないかと思いました。私は最近ひどい後遺症が残るという事実を知り、一層手洗いうがいを徹底するようになりました。感染がどれほど私たちの生活に影響を及ぼすのかということをきちんと説明する必要があると思いました。特に、映像や写真、感染者のリアルな声を届けることで危機感が高まるのではないかと思いました。「コロナ疲れ」という言葉があるように、緊急事態宣言が出ているのにもかかわらず気が緩んでいる部分があります。国を挙げてそのような情報を、メディアを通して提供していく必要があると思いました。

一部の地域に感染防止が出来ていなかったから感染が拡大したという話ではなく、世界全体で封じ込めが出来ていなかったからパンデミックが引き起こされたというお話を聞いて、グローバル化のリスクや欠点を知ることが出来ました。世界中でグローバル化が進み国境が曖昧になったことにより、感染症が広がるスピードも昔よりさらに早くなっている現代社会の感染症に対する対策の仕方を世界で今一度考え直し、これから先も敵対するのではなく協力し合わなければいくべき機会になったと思います。

ワクチンを早急に全国民が接種できるような環境を作るべきである。一部の人だけではなく、低所得の人もである。なぜなら、ワクチンを接種して抗体をつくることでこれまでのような制限された社会から解放され、人や経済も回復していくのでは思われるから。そして、接種は一部の人にするだけではいけない。例えば、ホームレスの方たちはマスクが買えずに街を歩くことになる人が多い。そうなると感染拡大がより一層広がるのは自明である。ただし、ワクチンを接種する際には、ワクチンの正しい知識を持たせるようにすることが必要であると考えられる。