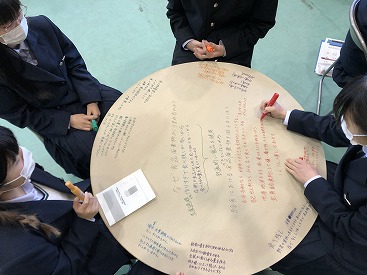

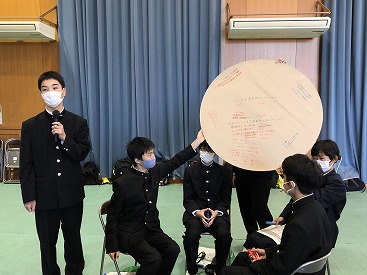

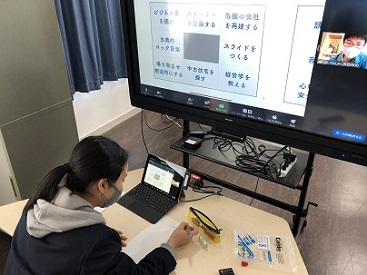

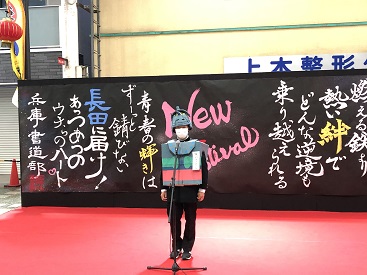

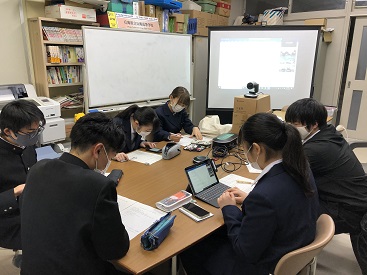

本校講堂において、本校創造科学科5期生(2年)が創造科学科6期生(1年)を対象に、新入生オリエンテーションを行った。初めに、学校設定教科「創造」のうち、「創造基礎A」「創造基礎B」「RRE」について概要を説明した。次にアイスブレイクのために、自己紹介ゲームやビンゴをして雰囲気づくりをして、名刺交換の練習を行った。続いて、ワークショップ「フードロスを減らすには?」を行い、1年4人組に2年1名がファシリテーターとして参加し、「えんたくん」を活用しながら議論した。フードロスに関連する問題の広がりと絞り込みをして、議論した内容についてワールドカフェ形式で他班と共有した。最後に、「給食の残飯を減らすには?」というテーマで同様に議論し、各班の代表者が発表を行った。入学間もない1年生に対して、創造科学科で必要なエッセンスを詰め込んで伝えることができた。

-

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年9月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年1月

- 2012年9月

- 2012年6月

- 2011年12月

カテゴリー

メタ情報