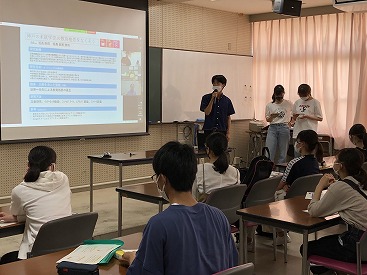

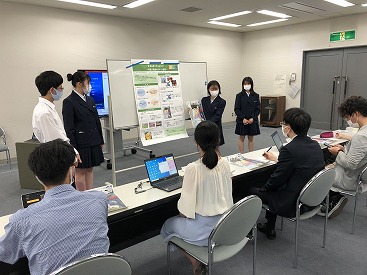

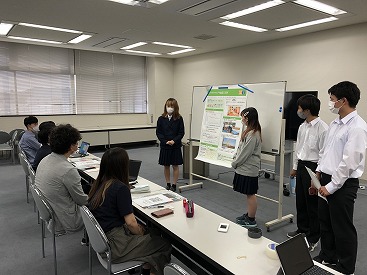

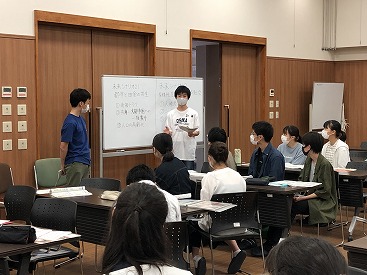

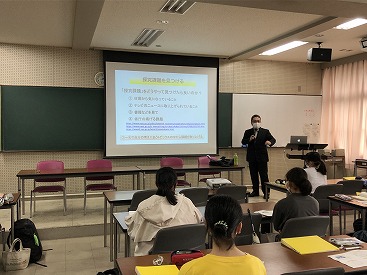

本校第二STEAM ROOMにおいて、普通科グローバルリサーチ受講生(2年)が、研究テーマの発表会を実施した。タイトル、研究目的、仮説、検証方法等について2分程度で発表し、大阪大学高等教育・入試研究開発センター(CHEGA) 高大接続部門の金泓槿特任助教から質問やコメントをいただいた。さらに、甲南大学フロンティアサイエンス学部の甲元一也教授から全体の講評をいただいた。続いて、「探究活動とその進め方~研究計画と調査方法」というテーマで講義をしていただいた。今後、今回の指導をもとにテーマをブラッシュアップし、研究計画の作成、夏季休業中に研究を進める予定である。

〈生徒発表テーマ〉

1班「適度なスマホで頭がよくなる⁉」

2班「リモート診療の現状と課題」

3班「神戸の未就学児の教育格差をなくそう」

4班「部室棟のトイレをきれいにしよう!」

5班「神戸市中学校に温かくておいしい給食を!!!」

6班「消防団の女性参加について」

7班「効率の良い風車を3Dプリンターで作り、風力発電に生かす」

8班「フォーより簡単な医療手続き」

9班「Do you know “Ammodytes personatus”?」

10班「情報とネットとのうまい付き合い方」

〈生徒の感想〉

多くの班の発表を聞いて、動機から仮定まで納得させられる内容ですごいなと思っていたが、キム先生はほとんどの班に対して一見見過ごしてしまいそうなところまで突っ込まれていて、驚いた。私の班も含め、多くの班が曖昧なところをそれっぽく言葉にして書いていたところをキム先生は見つけ出して、その本意を各班に聞かれていたので、研究テーマの発表は全ての言葉においてちゃんと考えを持っておかないと研究自体も曖昧なものになってしまうのだなと実感した。

今立てている仮説が完全に自分たちの予想なので、ある程度調べて根拠のある仮説を立てたいからです。そこからまた研究の焦点を絞っていきたいと思います。また、先生方の助言から新たな方向性があることに気がつけたので、それをもとに調べていきたいです。

しっかりと5W1Hをはっきりさせることによってよりやるべきことがはっきりとしたテーマとなり、今後、調査をするという段階に入っていく際においても進めていきやすいと思ったからです。私たちの班においてもまだまだアバウトな部分が多いというのは改めて分かったのでより探究活動の輪郭をくっきりとさせるためにもはっきりさせていきたいと感じた。

アンケートを作るときに自分たちに有利になるような内容にせずに客観性を確保することが重要だということがもっとも印象に残りました。僕たちの班では、情報の受容や発信の方法や、嘘や脚色を見破れるかどうかについて、アンケートを実施したいと思っているのでアンケートの内容を熟考することは大切だと思いました。