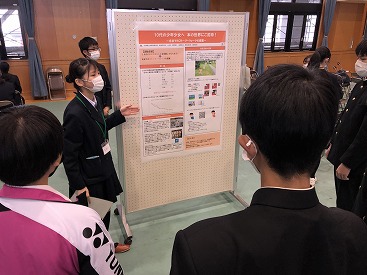

芦屋市立茶屋集会所において、創造科学科5期生(2年)の生徒1名が、「スマホセミナー」を見学した。この生徒は高齢者向けのスマホ活用支援について研究している。今回訪問したスマホセミナーは、茶屋之町自治会が芦屋市社会福祉協議会に依頼し、担い手として甲南高校ボランティア委員会の生徒が参加することで実施されている。昨年9月から実施され、月に2回程度のペースで継続的に行われている。参加するのは茶屋之町の高齢者で、LINEの登録やグループ作成やWebサイトの見方などについて質問し、高校生が1対1でサポートしていた。とてもゆったりした雰囲気でセミナーが行われており、生徒にとっても今後の研究の参考となった。

〈生徒感想〉

今回のフィールドワークでは、芦屋市の茶屋集会所で行われているスマホ教室を訪問した。このスマホ教室では、甲南高校の生徒が参加した高齢者にマンツーマンでスマホの使い方を教えている。この教室での気づきは大きく分けて3つあった。1つ目は、マンツーマンで教えることで、参加者それぞれに合った内容、ペースで教えることができるところだ。参加者からも「質問しやすい、自分の知りたい内容を知れる」などの声が多かった。自治会長さんから、集団のスマホ教室に行くのをためらう高齢者が多いという話も聞いたので、マンツーマン形式はそのような高齢者にとってすごく適した教え方だと思った。2つ目は、高校生に教えてもらうことに満足感を感じている参加者が多いところだ。専門用語をなるべく使わず何度も丁寧に教えてくれるため、携帯ショップの店員や家族から教えてもらうよりも理解しやすいといった声が多かった。3つ目はこのスマホ教室が様々な団体の協力のもと行われているというところだ。地元の自治会、社会福祉協議会、そして地元の高校のボランティア委員会と、一つのスマホ教室を開催するためにはいろいろな団体が関わる必要があるということを学んだ。今日学んだことを踏まえ、研究をさらに進めていきたい。