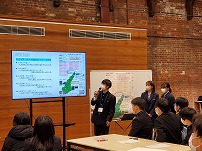

神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動した創造科学科7期生(1年)4名が神戸電鉄(株)本社を訪問した。神戸電鉄経営企画部の西口課長と山田氏、鉄道事業本部技術部の能崎係長に対応していただいた。始めに生徒から「NAGATA Pen Café」「#駅で推し活」について、研究ポスターを用いて成果報告を行った。続いて、「#駅で推し活」で作成した動画を視聴した。そして、神戸電鉄の方々から活動を総括して、コメントをいただいた。

〈生徒作成動画〉

①「【神鉄長田駅周辺】大丸山公園 feat. KoberrieS♪」

②「【神鉄長田駅周辺】氷室神社 feat. KoberrieS♪」

〈生徒感想〉

私はこの創造基礎Bの活動を行う中で、自分の未熟な部分を発見できたと思っています。というのも、この一年間班長として今まで外部の方とたくさんのメールのやりとり等を行ってきましたが、情報共有ができていないことによって協力者の方にご迷惑をおかけしてしまったことが何度かありました。しかし、この経験をただの黒歴史として捉えるのでなく次に活かすべき出来事だと考えられるようになったのもこの活動のおかげです。来年度以降も外部の方と協力させていただく場面がいくつかあるはずなので、この経験を糧にして取り組んでいきたいです。

私は1年間の創造基礎Bの活動を通してたくさんの人々と協力して企画を行うことの大切さを知りました。「まちや駅を活性化したい」と考えている人が多くいたとしても個人でそれを成し遂げることは難しく、行動に移しにくい部分があるのだと思います。しかし、そんな際にそれぞれ立場が違ったとしても、たくさんの人々が集まることが出来れば、今回私たちが神戸電鉄・KOBerrieS♪・長田区役所などの方々の協力を得て活動を行ったように少しでもまちや駅の活性化に繋げられるのではないかと考えています。創造基礎Bの活動が終了しても、この1年間で得た知識や経験を活かして今後も積極的に行動していきたいです。数多くの貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました。