- 令和5年度

- 令和4年度

- 令和3年度

- 令和2年度

- 理数科2年 サイエンスツアーⅡ 東北大学遠隔研修2

- 理数科2年 課題研究Ⅱ 中間発表会

- 理数科1年 課題研究Ⅰ 物理実験

- 令和元年度

- 探究Ⅰ『未来からの挑戦状』代表班発表会

- 探究Ⅱ 学年発表会

- SSH クロスオーバープログラム

- 生物自然科学部が県総合文化祭パネル発表部門で最優秀賞を受賞しました。

- 探究Ⅰ 『未来からの挑戦状』

- 課題研究Ⅱ・探究Ⅱ 中間発表会

- 探究Ⅰ 大学出張講義~グローカルな時代を生きる~

- 生物自然科学部 活動報告

- 探究Ⅰ始動!中貝市長に物申す。本校生が思い描く豊岡市の未来像。

- 生物自然科学部 東京大学大学院生発表会

- 大学模擬授業

- 生物自然科学部 天体観測会

- 理数科オープン・ハイスクール

- 豊小実験教室

- 豊小算数教室

- 天体望遠鏡 贈呈式

- 課題研究Ⅰ 甲南大学研修出張講義

- 課題研究Ⅱ・Ⅲ 情報交換会

- 課題研究Ⅲ Science Conference in Hyogo

- 教員養成プログラム 教育学セミナー(但馬教育事務所出張講義)

- クロスオーバープログラムⅡ「演劇の手法を用いたコミュニケーションワークショップ」<br>~平田オリザ先生特別授業~

- ドリームスピーチ学年発表会

- 課題研究Ⅱ テーマ報告会

- 1年生ドリームスピーチ クラス内発表

- サイエンスリサーチ大学出張講義

- 豊岡高等学校『 人材養成プログラム 』

- 探究Ⅲ 発表会

- 理数化学 ALTのジュリウス先生とアナ先生が実験に参加

- 生物自然科学部2年生 タンポポ調査

- 生物自然科学部 活動報告

令和5年度

豊高アカデミア

1月27日(土)

探究・課題研究活動の1年間の集大成である、研究発表会 豊高アカデミアが開催されました。

去年は大雪警報で開催できず、今年も直前に大雪警報が発令されましたが当日は天気も回復し無事開催となりました。

今年の豊高アカデミアの口頭発表は、対面発表とオンライン発表を併用したハイブリット方式で実施しました。

午前中は探究やSTEAM教育で行った研究についてポスター発表しました。多様で特徴的な研究がたくさんあり、生徒たちは自分たちの研究を緊張しながらも懸命に発表していました。

午後からは、まず和魂ホール(体育館)で海外研修の報告発表、生物自然科学部による研究発表がありました。オンラインでも配信しており、多くの人に見ていただきました。

その後、各教室を使い対面・オンライン併用の口頭発表を行いました。

発表には他都府県の高校からも参加して頂きました。直接来校されたり、オンラインで参加して頂きました。またタイやアメリカの高校がオンラインで参加した教室では司会や発表、質疑応答を全て英語で行いました。

本校卒業生の大学生・大学院生も発表を行いハイレベルな発表や質疑応答に生徒たちは刺激を受けていました。

来賓や他都府県の学校の方を招いての豊高アカデミアは4年ぶりとなりましたが、何とか開催することが出来ました。生徒たちも多くの方々と知の交流を行うことができ、今後の大きな経験になったのではないでしょうか。

甲南大学 リサーチフェスタ

12月17日(日)

甲南大学主催のリサーチフェスタに理数科2年生の代表班が参加しました。

リサーチフェスタは全国の高校生や甲南大学の学生が研究内容をリモートで発表するイベントです。

本校の生徒たちは理数探究の研究を発表すると共に、全国の学生の研究を視聴しました。

自分たちの研究発表の後には様々な質問が上がり、緊張した様子ながらも懸命に答えていました。

今回のリサーチフェスタでは普段触れる機会がない、同年代の学生たちの研究を知ることができ、今後の研究のいい刺激になったのではないでしょうか。

理数科1年生東北大学リモート講義

12月13日(水)

東北大学の渡辺正夫教授よるリモ-ト講義が行われました

前半は身近な野菜を見た目や、品種の知識などから分類を行いました。ヒントも少なく、難しい問でしたがクイズのように盛り上がりました。

普段何気なく食べている野菜にもいろいろな発見があり、科学的知見が養われたのではないでしょうか。

後半は講義形式で、品種改良の話や、その植生に関する利点などを解説していただきました。

また生徒のキャリアに関する話をしていただきました。研究において先行研究という歴史から何を学ぶのか、また、純粋な歴史からも先人の知恵や時代と共に変わる考え方などが学べることを伝えていただきました。 今回の講義で、身近なところにある科学を知ることができたと思います。また自分の今後の進路についても考えるいい機会になったのではないでしょうか。

理数科2年生 効果的なポスターやスライドの作り方

11/28(火) 理数科2年生を対象に、兵庫県立大学大学院講師の松原典孝先生をお招きし「効果的なポスターやスライドの作り方」の講義を行っていただきました。

実際に優秀なポスターを提示していただきながら、具体的な構成方法を詳しく教えて頂きました。

研究内容が充実しているのが前提として、タイトルの作り方一つでも興味を持ってもらえるポイントテクニックがあることや、またポスターの見た目も重要であり、段組みのデザインで伝えたいことをより強調できることなどを教えて頂きました。

生徒たちはこれから自分たちが作るポスターやスライドを想定しながら真剣な様子で講義を受けていました。

今回の講義を受けてより良い発表ができようになることを期待します。

理数探究の中間発表会

10月3日

理数科2年生による理数探究の中間発表会が行われました。一年間を通して行われる理数探究の現段階の成果を発表し、先生方や他の生徒から意見やアドバイスをもらって今後の研究に活かすために行われます。

理数科2年生の課題研究は専門的な研究も多く、様々な視点で研究を行っています。粗削りではありますが、自分たちの研究をしっかりと発表し、次につなげるという思いが見て取れました。

ときおり鋭い質問への答えに詰まる場面もありましたが、今後の研究の助けになったのではないでしょうか。

他班の発表を聞く生徒たちも真剣な表情で、少しでも良いところを吸収しようとする意欲が見てとれました。

今回の中間発表を経て、理数探究発表会、豊高アカデミアへとつながっていきます。より良い研究になることを願います。

青少年のための科学の祭典

7月29日 30日

青少年のための科学の祭典に理数科1年生と生物自然科学部の生徒が参加しました。

子供たちに科学の面白さを伝えるためのイベントで、本校からは6つのブースを作り様々な観点から科学の楽しさ面白さを、参加してくれた子供たちに伝えました。

生徒たちは普段から発表会などで研究の説明に慣れているものの、子供たちに説明するには勝手が違うのか最初は戸惑う様子も見られましたが次第に自分たちも楽しみながら説明できるようになっていました。 今回のイベントで科学の楽しさを少しでも感じてくれる子供たちでてくることを願います。

START2023

7月22日(土)

山形県立東桜学館中学校・高等学校主催、START2023に遠隔参加しました。

*STARTはST(udy) A(ssembly)(of) R(esearch) (at) T(ouohgakkan)の略。

本校からは理系部門として生物自然科学部、文系部門として普通科探究の生徒が参加しました。

日本だけでなく外国からの参加者もいる発表会で、本校の生徒たちも英語で発表を行いました。

慣れない英語の発表でしたが、生徒達は生き生きとした表情でしっかりと発表することができました。その後の質疑応答も言い淀むことなくスムーズに返答できていました。

韓国海外研修 事前学習会④

7月19日(水)

韓国海外研修学習会の第4回目として兵庫県立大学大学院講師松原典孝先生にお越しいただき、ジオパークについて講義していただきました。

ジオパークというものはどのようなものなのか、豊岡にある玄武洞の柱状節理はどのように出来たのかなど専門的な話を分かりやすく教えていただきました。

また地質学は世界共通であり、どの地域でも共通する知識であることも教えていただきました。

韓国海外研修 事前学習会③

7月19日(水)

韓国海外研修の事前学習会が行われました。本校教師、柴垣先生による朝鮮半島の歴史について学習を行いました。

身近な国である韓国の歴史を知ることは重要なことであり、相手の歴史を知ることによってコミュニケーションの幅が広がることでしょう。

歴史の授業や教科書で学んだことが多くあったと思いますが、改めて知ることによってさらに理解を深めることが出来たのではないでしょうか。

韓国海外研修 事前学習会②

7月10(月)

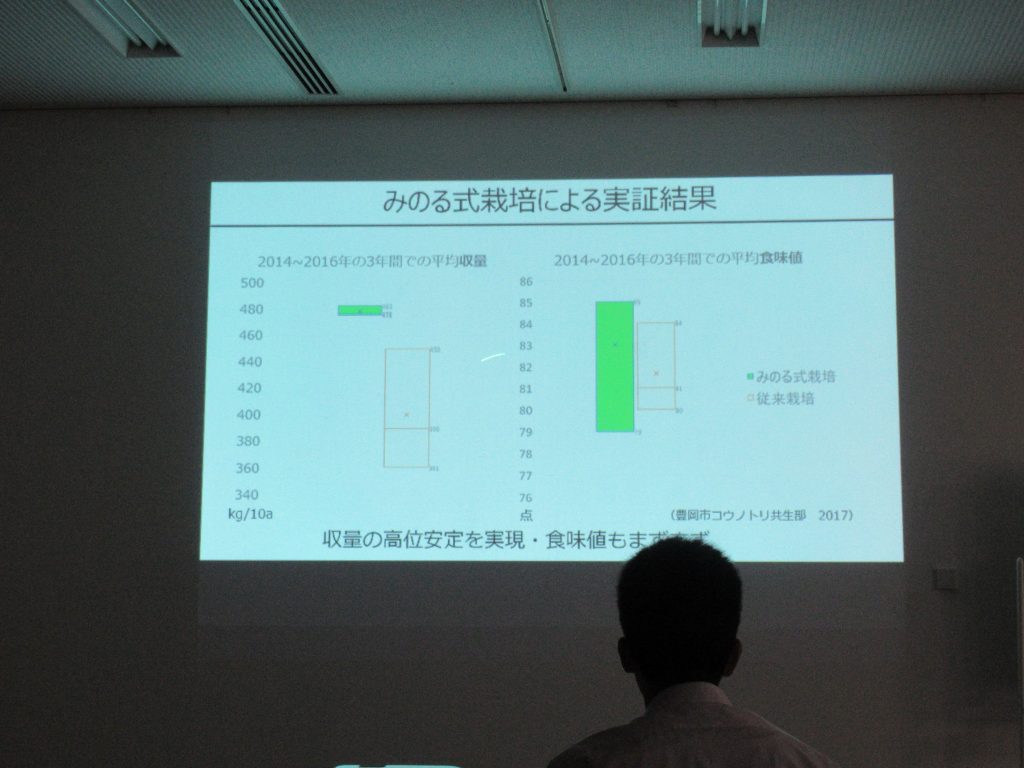

韓国海外研修事前学習にて豊岡市役所コウノトリ共生部 成田様と山本様に来ていただき講演をしていただきました。

前半は豊岡を象徴する鳥であるコウノトリについて講演していただきました。日本では一度絶滅したコウノトリを繁殖させるためにどのような取り組みを行ったのか、どのような苦労があったのか教えていただきました。

後半は農業の取り組みについて講演していただきました。豊岡は近畿でも有数の米の生産地であることや、その中でコウノトリとの関わりなどを教えていただきました。

今回の講義は身近な豊岡についてということでしたが、いざ学習してみると知らないことも多かったのではないでしょうか。

今回の講演で得た知識を持って海外研修がより充実したものとなることを願います。

課題研究Ⅲ 発表会

6月21日(水)

理数科3年生を対象に課題研究Ⅲ発表会が実施されました。

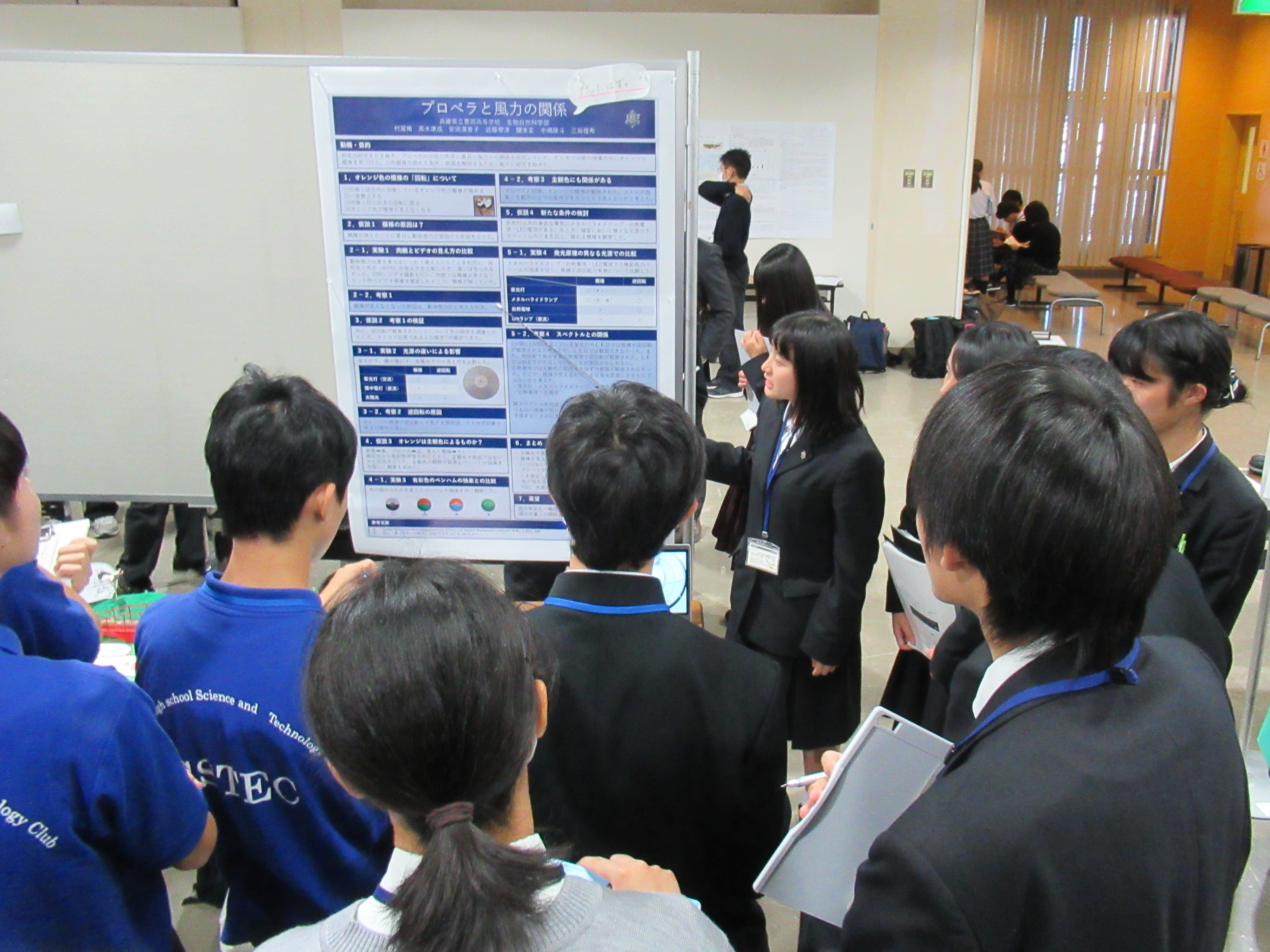

理数科3年生が昨年度取り組んだ課題研究について、同じく理数科2年生や但馬地域のALT、SSHの運営指導委員会の先生方を前に英語でのポスターセッションを行いました。

今年から新たに中間発表会を設け、その際に見つけた問題点や英語の表現等を改善して臨んだ発表会でした。

改善の成果が出たのか、発表する姿も堂々としており、見に来て頂いた方々にも好評を頂きました。

今回の発表が今後の良い経験になることを願います。

韓国海外研修 事前学習会①

6月19日(土)

韓国海外研修の事前学習会が行われました。

海外研修では韓国に行って学習するだけではなく、日本や豊岡のことを知ってもらうことも重要な役割の一つです。

今回の事前学習会では山陰ジオパークやコウノトリについて学びました。

自分たちが住んでいる地域のことでしたが、詳しく教えていただき新しい発見があったのではないでしょうか。

今回の学習会の内容が韓国研修で活かされることを願います。

課題研究Ⅱ 東北大学出張講義

6月17日(土)

理数科2年生向けに東北大学院大学生命科学研究科酒井聡樹准教授による出張講座が行われました。この出張講座ではなぜ研究を行うのか、その意義を含め、これから課題研究を行うために必要な心構えやどのように取り組めばよいのかを教えていただきました。

研究とは自分の興味だけでなく、他者に興味を持たせることが重要であると教えていただきました。どのようなテーマが他者に発表する価値があるのかと、かなり切り込んだお話で、驚いた生徒も多いのではないでしょうか。

どのようなテーマが研究として意義を持つのか、わかりやすい例を交えながら様々な観点からお話していただきました。

今回の講座を受けて、テーマの方向性を修正する必要があると考えた生徒も多いかもしれません。この講座を得て、さらにより良い研究になることを願います。

課題研究Ⅱ テーマ発表会

6月14日(水)

理数科2年生を対象にした課題研究Ⅱの授業で、現在研究している内容を先生方に説明しアドバイスを頂くテーマ発表会が実施されました。

生徒たちの研究はまだ始まったばかりですが、方向性が決まりつつあるこのタイミングでどのようなテーマなのかを説明することで、今後の方針や具体的な研究を行うためのアイディアを得ることができます。

生徒たちは少し緊張した様子でしたが、しっかりとした様子で説明していました。

今回のテーマ説明会を経て、研究はより具体的になっていきます。今後どのような展開を迎えるか楽しみです。

課題研究Ⅲ 中間発表会

5月31日(水)

課題研究Ⅲの英語発表会に向けて、中間発表会を行いました。英語でポスター作成し、発表も英語で行います。生徒たちは英語科やALTの先生に対して緊張した様子で発表を行いました。

英語の発表はもちろん、質疑応答も英語で行います。アドリブ力も試される発表でしたが、生徒たちは知識を総動員して発表や質疑に答えていました。

今回の中間発表を経て、本番の英語発表に備えます。今日の中間発表が本番に良い影響を与えることを願います。

日本地球惑星科学連合2023年大会 学会発表

5月21日(日)

幕張メッセ(千葉県)で、日本地球惑星科学連合2023年大会が開催されました。本校3年5Hの生徒3名が「高校生セッション」において、昨年取り組んだ課題研究の「豊岡の鳥、コウノトリを守る-コウノトリにとってよりよい巣塔の位置について-」のポスター発表をしました。

13th SCiUS Forum 2023, Thailand に参加しました

4月30日から5月7日まで、タイの大学附属高校19校がパヤオ大学に参集して研究発表を行う第13回SCiUS Forumに招待され、本校の生物自然科学部が「アカハライモリの体色変化の遺伝的地域性」についての課題研究を発表しました。日本からは東海大学付属高輪台高校、山形県立東桜学館高校、新潟県立新発田高校が参加しました。

タイの発表会の盛大さに衝撃を受け、タイの高校生や他校の生徒の発表レベルの高さに触れ、良い刺激を受けました。また、同年代の高校生のつながりからとても多くのことを学ぶことができました。

タイは親日国であり、日本の文化に強い関心を持っていました。また、日本と交流を持ちたいという思いを強く持っており、これからアカデミックな交流を継続していきたいと思います。

研究発表のリハーサル

4/27(木) 生物自然科学部の生徒がタイで研究発表を行います。

生物自然科学部の生徒3名がタイのパヤオ大学付属校に招待され、5月上旬にアカハライモリの研究を発表する機会を頂きました。

写真は本番に向けて英語発表のリハーサルをしているところです。英語科やALTの先生、生物の先生方を前に緊張した様子で発表しています。

海外で研究発表を行うという貴重な機会を十分に活かせるよう、頑張って欲しいと思います。

令和4年度

理数科1年生 東北大学リモート講義

2022年12月13日(火)

東北大学の渡辺正夫教授よるリモ-ト講義が行われました

前半は身近な野菜を分類することから講義が始まりました。色々な野菜を各班で分類し、その理由を考察しました。

野菜の見た目や、品種の知識などから分類を行いましたが、なかなか難しくクイズのように盛り上がりました。

野菜の分類を知ることで、身近なところにも科学的な発見があるということを知ることができたのではなないでしょうか。

後半は講義形式で、品種改良の話や、その植生に関する利点などを解説していただきました。

その後は生徒のキャリアに関する話をしていただきました。読書の大切さ、研究において先行研究という歴史から何を学ぶのか、また、純粋な歴史からも先人の知恵や時代と共に変わる考え方などが学べることを伝えていただきました。

今回の講義で、身近なところにある科学を知ることができたと思います。また自分の今後の進路についても考えるいい機会になったのではないでしょうか。

理数科2年生 効果的なポスターの作り方

12/6(火) 理数科2年生を対象に、兵庫県立大学大学院講師松原典孝先生をお招きし「効果的なポスターの作り方」の講義を行っていただきました。

実際に、松原先生の研究室に所属されていた方が製作されたポスターを持ってきてくださり、具体例を交えて解説して頂きました。

研究内容が充実しているのが前提として相手に伝えるにはポスターの見やすさも発表においては重要であると教えて頂きました。

また印象論だけでなく、フォントの選び方やポスターの構成など具体的な方法も教えて頂きました。

今回の講義を受けてより良いポスターを制作してくれることを期待します。

Virtual Science Fair

11月11日(金)

メタバースを利用した課題研究発表会、Virtual Science Fairが兵庫県のSSH高と合同で開催されました。

今回の発表会は課題研究の発表機会を増やすとともにメタバース活用できる能力を養う目的で開催され、豊岡高校は生物自然科学部の生徒が中心となり参加しました。

メタバースを利用した初めての発表会でしたが、生徒たちは新しい技術に躊躇することなく、すぐに慣れた様子でした。

他校の発表を興味深そうに聞き、生徒同士でしっかりと批評し合っていたのが印象的でした。

自校の発表では、去年以降何度か実施しているオンライン発表の経験を活かし、緊張しながらも滞りなくやり遂げたのではないでしょうか。

今後はこのような形式の発表会も増えるかもしれません。今回の経験をもとに更にプレゼンテーションの方法に磨きをかけて欲しいと思います。

課題研究中間発表会

10月4日(火)

理数科2年生を対象に課題研究Ⅱの中間発表会が行われました。一年間を通して行われる課題研究の現段階の成果を発表し、先生方や他の生徒から意見やアドバイスをもらって今後の研究に活かすために行われます。

2年生の課題研究は専門的な内容が多く、難しい題材も多く取り扱っていますが、生徒たちは知識を活かしながらこれまでの成果を堂々と発表していました。

質疑応答では専門分野の先生方から鋭い質問が飛び、生徒たちはたじろぐ場面も見られましたが懸命に対応していました。

中間発表ということで、まだまだ荒削りな部分がありますが、どの研究も将来性があり今後の発展が楽しみなものばかりでした。

今回の発表会で得たアドバイスを活かして今後の研究をより良いものになることを願います。

理数科1年生 理数探究基礎 甲南大学研修発表会

9月12日(月)

理数科1年生が甲南大学で受けた研修の内容をまとめたポスター発表会が行われました。

理数科1年生は夏休みに甲南大学で一泊二日の研修を行いました。実際に研究室で指導を受けながら実験を行い、その過程や結果をポスターにまとめました。

入学前に春休み課題でポスター発表をしていましたが、甲南大学研修後、文化祭や部活動、夏課題などで十分な準備時間がなく、発表では緊張した表情を見せていましたが、それぞれしっかりと準備をしており予想以上に堂々とした発表を披露しました。

まだ始まったばかりで発表内容や時間管理等の面で、経験が足りないところが多くありましたが、これからどのように成長してくれるか楽しみな発表ばかりでした。

今回の発表会を経て、今後の研究をより充実させてくれることを願います。

理数科オープンハイスクール

8月19日(金)

理数科オープンハイスクールが実施され、但馬地区の多くの中学生が本校を訪れました。

オープニングではロボットNAOが昨年に引き続き開式のあいさつを務めました。

本校ならではのオープニングに中学生たちは興味をひかれたようでした。

その後、教頭先生のあいさつとSSH企画室長中井先生から理数科について説明を行いました。将来に関わることなので中学生たちは真剣な表情で聞いていました。

説明会では、本校卒業生の一橋大学商学部1年 松井智也さんが登壇し、理数科で学んだことや良かったことなどを話して頂きました。卒業生のリアルな話は中学生たちへ良い刺激になったことと思います。

その後は理数科3年生による課題研究のポスター発表と、理数科2年生が教師役となり授業を行う豊高サイエンスラボが行われました。各グループに分かれて、生物実験、化学実験、プログラミング体験など、中学校では行わないような内容に、終始楽しそうな様子でした。

本日のオープンハイスクールの体験をもとに豊岡高校入学を目指す中学生が増えてくれることを願います。

青少年のための科学の祭典

7月30日(土) 31日(日)

青少年のための科学の祭典に理数科1年生、生物自然科学部の生徒たちが参加しました。

科学の祭典は子供たちに科学への興味をもってもらうために2001年に始まりました。コロナ禍で開催できない期間がありましたが、3年ぶりの開催となりました。

兵庫県各地で開催されており、豊岡会場では但馬各地の学校から有志の生徒があつまり趣向を凝らしたブースを作っていました。

豊高の生徒たちも科学的、数学的な実験や思考の楽しさを子供たちに一生懸命説明していました。参加した子供たちは興味津々な表情で実験に参加していました。

普段生徒として授業を受けている豊高生たちがスタッフとしてブースを運営し、また子供たちに科学の楽しさを伝えることはとても良い体験になったと思います。

参加した子供たちも科学の楽しさの一端に触れられたのではないでしょうか。

理数科1年生サイエンスツアーⅠ 甲南大学遠隔講義

7月25日(月)

理数科1年生を対象として甲南大学の甲元一也教授にオンラインで講義していただきました。今回の講義は、8月に甲南大学で行われるサイエンスツアーⅠの事前学習でもあります。

講義の最初は甲元先生の生い立ちや経歴を説明していただきながら、研究とはどのようなものなのか、どのような意義があるのかを教えていただきました。華やかな成果を伴うなど、大半は大変なことが多いが、やり甲斐があること、理系職は答えのないことに向き合うことであると色々な例を踏まえながら教えていただきました。

その後は具体的な研究の方法を解説していただきながら、8月に行われるサイエンスツアーⅠの事前学習を行いました。当日は合成したアゾ色素の機能を分析する研究を行います。

2つの大きなテーマがあり、その中からさらに3つのテーマに別れて6班が別々の研究を行う予定です。それぞれ班分けを行い、当日の研究に向けて班ごとに意見を出し合っていました。

サイエンスツアーⅠの当日には実際に大学に行って研究を行います。生徒たちにとって良い経験になることを願います。

令和4年度 課題研究情報交換会

7月15日(金)

理数科3年生が理数科2年生と課題研究の進め方などを共有する、情報交換会が行われました。

課題研究を始めたばかりの2年生にとって、3年生のアドバイスは貴重であり、みんな真剣な表情で聞き入っていました。また質問も活発にあり、課題研究に活かせる情報を意欲的に聞いていました。

3年生は英語での発表会も終了し、受験に向けて準備をしています。これまでに学んだことを2年生に伝える姿に成長を感じることができました。

今回の情報交換会を経て、2年生の課題研究がさらに充実することを期待します。

理数科2年 サイエンスツアーⅡ 東北大学出張講義

6月18日(土)

東北大学生命科学研究科酒井聡樹教授にお越しいただき出張講義を実施していただきました。

課題研究を進めるにあたり、どのような点に気をつければよいのかなど教えていただきました。

テーマを決める際も自分が興味を持つだけではなく、他者に興味を持たせるという視点が必要であり、具体的な論文の例を示されながら分かりやすく講義していただきました。

また他人に伝えることを前提に研究を進めなければならず、研究の成果をいかにわかりやすく伝えるかということが重要であり、その問題に取り組む意義を明確にする必要があると教えていただきました。

講義を受けた生徒たちは、現在取り組んでいる研究にすぐにでも応用できる内容だったこともあり、真剣な表情で聞いていました。

今回の講義を受けてより充実した課題研究になるように期待しています。

理数科2年生 兵庫県立大学大学院 桑原さん出張講義

6月11日(土)

理数科2年生を対象に兵庫県立大学大学院の桑原さんに出張講義をしていただきました。

桑原さんはコウノトリの研究をされており、同じくコウノトリの研究をしている生徒たちに向けて先行研究の内容を講義していただきました。

生徒たちの研究はまだ始まったばかりなので、桑原さんの講義はとても参考になる内容だったと思います。真剣な表情で発表を聞いていました。

生徒たちには桑原さんの講義を参考にし今後より内容を充実させて欲しいと思います。

理数科3年生 課題研究Ⅲ 発表会

6月15日(水)

理数科3年生を対象に課題研究Ⅲ発表会が実施されました。

理数科3年生が昨年度取り組んだ課題研究を、同じく理数科2年生や但馬地域のALT、SSHの運営指導委員会の先生方を前に英語でのポスターセッションを行いました。

慣れない英語の発表で緊張感が漂っていましたが、短い時間の中で自分達の研究成果を皆に伝えようと懸命に話す姿がみられました。

理数科2年生 テーマ報告会

6月14日(火)

理数科2年生を対象に課題研究のテーマ報告会が行われました。

この報告会は取り組んでいる研究内容を先生方に説明して、様々な視点からアドバイスを頂くことを目的としています。

まだ研究を始めたばかりですが、調査している項目の進捗状況や問題点などをしっかりと認識して説明していました。そして先生方からのアドバイスを真剣な表情で聞いていました。

生徒たちの研究がさらに充実していくことを期待します。

理数科1年生 プレ課題研究Ⅰ発表会

4月25日(月)

理数科1年生を対象にプレ課題研究Ⅰ発表会が実施されました。

この発表会は、入学前に各々でテーマを決めて行った研究を自分なりに模造紙やポスターにまとめ発表します。課題研究が本格的に始まる前に自分の実力を知る大切な発表会です。

生徒たちが発表したテーマはワクチンに関することやSDGsを意識したもの、人の死生感に関するものなど多彩でした。

課題研究として研究の方法やポスターのまとめ方を学ぶ前の段階なので、発表の仕方やポスターの書き方に未熟な箇所もありますが、皆真剣に研究に取り組、光るものがたくさんありました。

これから豊岡高校で学ぶ中で生徒たちがどのように成長していくか楽しみです。

令和3年度

理数科2年生 課題研究Ⅱ発表会

1月18日(火)

課題研究Ⅱ発表会が行われました。

理数科2年生にとって1年間の研究の成果を発表する大切な機会です。

冒頭の挨拶で校長先生は発表する生徒たちに向けて用意した原稿だけでなく、アドリブや身振り手振りなどを用いることも大切である。また、聴衆として参加する生徒たちには質問することが大事であるとおっしゃられました。

発表する側も聞く側も良い緊張感を持てたのではないでしょうか。

今回はPowerPointを用いた口頭発表を実施しました。ポスター発表と違い全員の注目が集まる口頭発表はかなり緊張した様子でしたが発表が進むにつれ、しっかりした口調で発表を行えました。

化学、物理学、地質学などの理学的な研究のほかに工学的な内容や、芸術分野の研究など、多彩な研究発表となりました。

積極的に質問もあがり、活発な研究発表となりました。

今回の研究発表でもらったアドバイスや質問内容などを生かして、更に良い研究になることを願います。

課題研究Ⅰ発表会

12/21 (火)

理数科1年生による課題研究Ⅰ発表会がありました。今年度は日本航空株式会社様の協力を得て、航空産業や地球環境、未来の社会像などをテーマに探究活動を行いました。日ごろの課題研究の成果を発表する大事な日です。

生徒たちは聴衆を前に少し緊張した様子でしたが、自分たちの研究を懸命に発表していました。

聴衆の生徒たちも発表後の質疑応答では様々な角度から質問を行い活発な議論となりました。先生方からもアドバイスをもらい、たくさん参考になったことがあるのではないでしょうか。

本日の発表会の経験を活かして、来年の課題研究の参考にしてほしいと思います。

クラス代表に選ばれた3つの班は1月29日(土)の発表会「豊高アカデミア」で口頭発表します。

豊高アカデミアで発表する研究題目

- 「地上でファーストクラスの体験を」

- 「ペーパーグライダーのプロペラの有無による飛行時間についての研究」

- 「効率の良いアルコール発酵における糖の種類と濃度の関係」

理数科2年生 効果的なポスターの作り方

12/21(火) 理数科2年生を対象に兵庫県立大学大学院講師松原典孝先生をお招きし「効果的なポスターの作り方」の講義を行っていただきました。

ポスターの効果的な構成や見やすいフォントや文字の種類、聴衆がどのように聞いているのかなど、様々な観点で講義して頂きました。

また松原先生が地質学会で実際に使用されたポスターや卒業生が制作したポスターを用いながら、相手の目線の高さを考えて結果や考察の構成を考えることや、写真やデータの配置の方法なども具体的に教えて頂きました。

その後、ポスターの作り方だけではなく発表の方法も解説して頂きました。実際の学会で行われる発表方法も交えながら、実践的な内容でした。

今日の講義を聞いてより効果的なポスターを制作できることを願います。

数学・理科甲子園2021

11月27日(土)

姫路市のアクリエひめじで数学・理科甲子園2021が開催されました。

豊岡高校からは有志6名が参加し兵庫県の強豪校たちと競い合いました。

数学・理科甲子園は単純な知識を問うだけではなく、日常生活と関連付けながら科学的に問題を解決することで、科学技術に対する興味や関心を高めることを目的としています。

よって競技方法も独特で、本選では輪ゴムと割りばしで安定したタワーを作れるか、などの問題が出されました。

豊岡高校のチーム【むつかしい方の「を」】は予選を58チーム中11位で通過し本選へ進みました。惜しくも決勝には進むことは出来ませんでしたが、生徒たちは真剣ながらも楽しみながら問題に挑むことができました。

この経験をもとに科学への興味関心を深めてほしいと思います。

玄武洞および田結断層の地質学調査

11月23日(火)

5国連携 咲いテク事業の一環として兵庫県立大学大学院 松原先生を講師に玄武洞および田結断層でフィールドドリップを実施しました。

玄武洞では特徴的な玄武岩の面構造及び線構造の測定方法を学び実際に測定を行いました。その後、断層が確認できる田結地区に移動し、断層の観察を行いました。

当初の予定ではドローンを飛ばし、空撮を行う予定でしたがあいにくの天候で中止となりました。しかし実際に断層を観察し、生徒たちは真剣な様子で講義を聞いていました。

その後豊岡高校、STEAMルームで測定したデータを利用、解析し、柱状節理のでき方について考察を行いました。また田結断層を撮影した画像を使い、3Dデータを作成しました。

ドローンで空撮は出来ませんでしたが、実施調査を行い柱状節理や断層の成り立ちについて学習することができました。

理数科2年生 サイエンスツアーⅡ 東北大学出張講義

11月14日(日)

理数科2年生の希望者を対象に、東北大学大学院工学研究科菅恵嗣准教授によるサイエンスツアーIIの講義が行われました。

前半は菅教授が所属されている東北大学、長尾研究室の紹介から始まり、入試にまつわることや、仙台の住みやすさなどざっくばらんに教えて頂きました。

後半は色が変わる分子集合体というテーマで実験を行いました。

分子の状態によって色が変わる試料を作製し、様々な条件下でどのように変化するのか実験を行いました。

作製した試料が様々な刺激によって色調変化をする性質を利用し、身近な消毒用アルコールに含まれるエタノールの濃度を検定しました。

生徒たちは実験の方法や試料の濃度、また消毒用アルコールだけでなく食器洗い用洗剤などを使用しながら様々な方法で実験を行いました。

大学で行うような実験を実際に行うことで、色々な気づきを得られたと思います。

今回の講義が課題研究や将来の進路決定の参考になることを願います。

課題研究Ⅱ 中間発表会

10/5 (火)

理数科2年生の課題研究Ⅱ中間発表会が行われました。

各班、ポスターを作成し5分間のプレゼンテーションを行います。

生徒たちは今まで研究してきた内容を先生たちに説明していました。その後は質疑応答、アドバイスと続きました。専門分野を持つ先生から鋭い質問が飛び、生徒たちはたじろぐ場面も見られましたが懸命に答えてました。

まだまだ研究途中であり粗削りなところも多く見受けられますが、どの班も将来性があり、面白そうな研究ばかりでした。

中間発表会で得たアドバイスを踏まえて、さらに研究の精度が上がることを願います。

理数科2年生 サイエンスツアーⅡ 鳥取大学出張講義

9月25日(土)

鳥取大学化学バイオ系学科伊福伸介教授にお越しいただき出張講義を実施していただきました。

前半は高分子について実験を交えて講義をしていただきました。高分子はプラスチックを代表とする巨大な分子であり、身近なところに沢山存在していることを教えていただきました。また高分子に重要な功績を残した偉人の紹介もしていただきました。

その後は高分子を実際に生成する実験を行いました。ラジカル重合という反応を用いた実験で、生徒たちは水に溶かした成分が様々な形状に変化する様子を興味深そうに観察していました。

後半は伊福教授の研究内容の説明から、研究されているキチンナノファイバーの性質や活用事例、また今後の展望などを紹介していただきました。

伊福教授がお勤めの鳥取大学がある鳥取県は、人口が少なく、その理由として卒業後の職場がないことを挙げられていました。就労場所の確保という側面でも伊福教授の研究が特産となれるようにとおっしゃられていました。

研究内容やまた教授ご自身の願いなど、様々なことを講義していただき、生徒たちは真剣な様子で聞いていました。

最後は本校卒業生の岸田さんから在校生へ向けてメッセージをいただきました。卒業研究を頑張っていること、有意義な学生生活を送っていることが伝わってきました。

今回の講義を今後の進路実現や課題研究に活かしてほしいと思います。

理数科2年 サイエンスツアーⅡ 東北大学遠隔講義

9月12日(土)

理数科2年生の希望者を対象に、東北大学の渡辺正夫教授によるオンラインでのサイエンスツアーIIの講義が行われました。

講義の前半は渡辺教授の生い立ちを紹介しながら、キャリア形成の方法や将来を見つけられるようなアドバイスを沢山いただきました。研究の話だけでなく、渡辺教授が子供の頃好きだったものを参考に挙げていただきながら、ご自身のキャリアを形成した動機や方法などを説明していただきました。

また終盤には生徒から課題研究の進め方や動機づけについて質問があり、ご自身の研究の成果を交えながら具体的なアドバイスをいただきました。

午後からはキャベツとブロッコリーを使った観察や考察を行いました。

キャベツとブロッコリーをかけ合わせた「キャベッコリー」という野菜がどのような形になるのかグループで考えたり、葉の生え方に法則があるか、またどのように生長していくかなど、観察と考察を行いグループ発表を行いました。

本日の講義が将来のキャリア形成や課題研究に活かしてくれることを願います。

理数科2年 サイエンスツアーⅡ 神戸大学出張講義

8月26日(水)

神戸大学人間発達環境学研究科伊藤真之教授にお越しいただき宇宙物理学の出張講義を実施していただきました。

前半は宇宙をどのように観測するのか、その方法を講義いただきました。宇宙を観測するためには電磁波を利用すること、電磁波の種類やその性質などを解説していただきました。今回の講義では観測衛星すざくが観測したデータをもとに分析を行います。

後半の講義ではデンマークの天文学者ティコ・ブラーエが発見した「ティコの新星」を分析しました。ティコの新星が放つX線を分析し、どのような特徴を持つか調べました。放出されたX線をグラフ化しエネルギー量を測定。どのような元素が含まれているのか調査しました。

難しい分野でしたが、生徒たちは真剣な表情で超新星の分析を行い、宇宙の広大さや神秘さを感じているようでした。今回の講義が今後の進路決定や課題研究等で活用してくれることを願います。

理数科オープンハイスクール

8月17日(火)

理数科オープンハイスクールが開催され、但馬地区の多くの中学生が本校を訪れました。

オープニングではロボットNAOが登場し校長先生の紹介を行いました。校長先生のあいさつの後は澁谷先生による理数科の特徴の説明がありました。参加した中学生たちは将来の進路に関わることなので真剣な様子で説明を聞いていました。

その後、本校の卒業生であり神戸大学医学部医学科4年生の片山貴登さんのお話がありました。理数科に通ってよかったこと、大学で役にたっていることなど、体験談を踏まえて語っていただきました。

引き続き、理数科3年生によるポスターセッションが行われました。中学校との授業とは違う課題研究の内容に興味深そうな様子でした。

その後は豊高サイエンスラボが開催されました。各グループに分かれて、生物実験、化学実験、プログラミング体験など、中学校では行わないような内容に、終始楽しそうな様子でした。

本日のオープンハイスクールの体験をもとに豊岡高校入学を目指す中学生が増えてくれることを願います。

課題研究基礎 小池教授講演

7月27日(火)

理数科1年生を対象に神戸大学大学院工学研究科長 小池淳司教授にお越しいただき研究者という職業はどのような仕事なのか、また専門である土木工学について豊岡を例に上げて講演していただきました。

まずは小池教授の先生でもある豊岡高校出身で東京大学教授、故上田孝行先生のエピソードを紹介していただきました。

その後土木工学をもとに良い社会とはどのようなものなのか、良い社会を作るにはどのように考えたら良いのかを説明していただきました。

後半は大学教授とはどのような仕事なのか、どうしたら研究者になれるのかなど講演いただきました。

講演のあとの質疑応答でも沢山の質問が出て活発なディスカッションが行われました。

今回の講演を参考に今後の進路や研究に役立ててほしいと思います。

理数科1年生課題研究基礎 JAXA講演

7月21日(火)

理数科1年生を対象にJAXAの田中智先生を講師にお迎えし課題研究基礎の授業の一環として講演を行っていただきました。

前半は、はやぶさ2の話を中心に、はやぶさ2の主要機器の説明やはやぶさ1との比較などを説明していただきました。

また熱慣性についての説明をしていただき、熱慣性を利用して惑星の表面の様子を観測していることを説明していただきました。はやぶさ2に搭載されているものとほぼ同じ観測機器をお持ちいただき、どのように見えるのか実機を触らせていただきました。生徒たちは興味深そうに画面を眺めていました。

また、はやぶさ2が小惑星りゅうぐうから持ち帰った試料を積んだカプセルを回収する際の話をしていただき、遠く縁のない話だと思っていた宇宙の話が少し身近に感じることができました。

最後には今後のはやぶさ2の拡張ミッションのお話や、隕石から地球を守るプラネタリーディフェンスなどのお話など、日常生活ではなかなか触れないお話をたくさん聞かせていただきました。この講義を聞いて将来のことや今後行う研究に活かしてほしいと思います。

理数科1年生サイエンスツアーⅠ 甲南大学遠隔講義

理数科1年生を対象として甲南大学の甲元一也教授にオンラインで講義していただきました。コロナ禍において2年連続のオンラインでの開催となりました。

講義ではコロナ禍で企業が求めている人材を例に示しながら、課題解決能力が高い人材が求められているというお話から始まりました。そこから課題研究のプロセスを解説していただきながら、生徒たちはテーマ設定の方法についてワークグループを行いました。

またキーワードマップやインターネットを使用した情報収集の方法、アンケートを使った研究手法の解説など様々な方法を説明していただきました。

具体的な研究手法を解説していただき、生徒たちは自分たちの研究のどのように活かせるのか考えながらしっかりと講義を聞いていました。

参加した生徒たちにとって、課題研究のテーマ選びや研究の進め方を具体的にイメージできたのではないでしょうか。

甲元教授の講義を参考にし、これからの課題研究を意欲的に取り組んでほしいです。

課題研究Ⅲ発表会

6月23日(水)

理数科3年生が昨年度に取り組んだ課題研究を、同じく理数科2年生や但馬地域のALT、八鹿高校の生徒40名などを前に英語のポスターセッションとパワーポイントで発表を行いました。

英語の発表はとても緊張していたようですが、しっかりとした口調で自分たちの研究を懸命に伝えようとする姿が見られました。その後の質疑応答も英語で行われ、活発な議論が行われました。

2021年6月12日(土)

理数科2年の生徒を対象に東北大学大学院 生命科学研究科 酒井教授にお越しいただき、「これから課題研究を始める豊岡高校生のために」というテーマで出張講義を行っていただきました。

まずは研究とは何なのかという質問から始まり、研究とは学術的問題に取り組むことであるということをお話されました。具体的な例を提示しながら、どのようなものが研究になり得るのかわかりやすく教えていただきました。また何らかの成果を出して他者に伝えることが重要であると仰っていました。

その後、テーマや取り組む問題の探し方や仮説の組み立て方などを説明していただきました。

生徒たちは集中した様子で講義を聞いていました。今日の出張講義が今後の課題研究の助けになることを願います。

6/1(火) 課題研究Ⅱ テーマ報告会。

課題研究Ⅱのテーマ報告会を実施しました。

この報告会は現在進めている研究を先生方の前で説明し、テーマ設定に問題はないか、曖昧な箇所はないかなど、研究の精度をより高めることを目的としています。

生徒たち自分たちが今行おうとしている研究内容を説明し、先生方からテーマの設定や検証の技法について様々な質問やアドバイスをもらいました。その後、今後の研究に活かせるように各班で話し合いを行いました。

頂いたアドバイスをしっかりと活かして今後の研究をより良いものにしてほしいです。

課題研究Ⅰ JALオンライン講義

5/24(月) 課題研究Ⅰ JALオンライン講義が行われました。

B777を操縦しているパイロットの方に登場していただき、どのような仕事なのか、またフライトの間のオフにはどのような過ごし方をしているのかなど教えていただきました。

また地球温暖化の問題に触れ、上空から見える地球温暖化の影響を写真で紹介していただきました。ニュースで得られる情報だけでは実感しにくいことも、パイロットの方が語られる様子はとてもリアリティがありました。

その後、紙飛行機折り指導員の方からギネスにも記録されている世界一よく飛ぶ紙飛行機の折り方を教わりました。普段折るような折り方ではない複雑な工程でしたが、生徒たちは楽しくそして真剣な様子で紙飛行機を折っていました。

普段なかなか触れる機会がないパイロットのお話を聞き、生徒たちはパイロットという仕事や気球温暖化の問題にますます興味を持ったようでした。

来週からはJALと豊高のコラボ授業「STEAMライブラリー」が始まります。

令和2年度

理数科2年生 課題研究Ⅱ発表会

1/26(火) 課題研究Ⅱの発表会が行われました。

2年生にとっては、一年間取り組んできた研究の集大成を発表する重要な場です。この日は、普段研究でお世話になっている先生方や理数科1年生に向けて発表を行いました。

研究の発表は内容だけでなく、タイトルやポスターの構成。判りやすさや見やすさ、また口頭で相手に伝えるための技術も大切になってきます。生徒たちはそれぞれ工夫しながら研究の成果を発表しました。

今回の発表で見学者や先生方からもらった、たくさんのアドバイスを生かしながら、さらに研究をブラッシュアップしてくれることを願います。

豊岡高校のとりくみが文部科学省のホームページに掲載されました

豊岡高校で実施しているSSHのとりくみが文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクール実践事例集」として公開されました。

文科省SSHページ:https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/gakkou/1309941.htm

(実践事例はページ中ほどの2/3と記載があるPDF)

豊岡高校で行っているSSHのとりくみが、その他SSH指定校と共に紹介されています。豊岡高校で実践していた内容が評価され、公開されたことを喜ばしく思うとともに、今後のSSHの発展に一層の努力を続けてまいります。

理数科2年 効果的なポスターの作り方

12/23(水) 理数科2年生を対象に、兵庫県立大学大学院講師松原典孝先生をお招きし「効果的なポスターの作り方」の講義を行っていただきました。

ポスターの効果的な構成の仕方や、見やすい文字サイズやフォントの種類、また写真を背景に使うときの注意点など具体的な例を交えて教えていただきました。またポスターの作り方だけでなく、発表を聞いてもらうための工夫に関する話も教えていただきました。

その後、各班に分かれてポスターを検討し、松原先生のお話を踏まえたうえでどのような気づきを得られるか話し合いを行いました。生徒たちは前半のお話を聞いたことで、様々な視点でポスターを見ることが出来、色々な気づきを得られたようでした。

今回の講義が今後のポスター作製の参考になることを願います。

理数科2年 リサーチフェスタ

12月20日(日)に甲南大学主催のリサーチフェスタに参加しました。

今回のリサーチフェスタは現地開催ではなく、オンライン上で開催されました。

各教室に発表用の簡易ブースを設置し、ZOOMで資料共有しながら発表を行いました。

オンライン発表なので、参加者の顔が見えにくく、発表も行いにくかったと思いますが、生徒たちは今まで研究してきた内容や練習した成果を存分に発揮し、発表を行っていました。

発表の後の質問や自由討論も活発に行われました。また他校の発表や大学生の発表を見ることで、今後の研究の参考になったと思います。

今回の発表を今後の課題研究に活かしてくれることを願います。

理数科2年 サイエンスツアーⅡ 東北大学遠隔研修2

12月12日(土)

理数科2年生の希望者を対象に、東北大学大学院工学研究科菅恵嗣准教授によるオンラインでのサイエンスツアーIIの講義が行われました。

講義の前半では、菅准教授が所属されている長尾研究室の紹介と、本日行う実験の説明を受けました。

実験では分子の集合状態によって色が変わる試料を使い、温度変化、pHの変化、アルコールの滴下によってどのような条件で色が変わるのかを確認しました。その後実験結果を元に、なぜそうなるのか、どのような活用方法が考えられるかなどを班ごとに考察し発表をしました。

今回の実験は理科の実験と違い手順が確立されているものではなく、自分たちで考えて行わなければいけません。生徒たちはどのような条件で実験を行うのか頭を悩ませながら、真剣に取り組んでいました。

オンラインでの遠隔研修でしたが、実験中に分からないことは積極的に質問したり、新しい検証方法を提案して頂いたらすぐに試したりと、現地での実験さながらに研修を行うことができました。

今回の研修では自分たちで条件を考えながら実験を行うことを経験できました。この経験が今後の進路選びや課題研究の参考になることを願います。

東北大学のHPに当日の様子が掲載されました。

http://www.che.tohoku.ac.jp/news/lecture/article.html?news_id=250

理数科2年 課題研究Ⅱ 中間発表会

11月10日(火)に課題研究Ⅱの中間発表が行われました。

課題研究の授業で行っている研究をポスターにまとめ、研究担当以外の先生や生徒たちの前で発表を行いました。また、SSH運営指導委員会の先生にも一つひとつの発表を丁寧に御指導いただきました。

今年はコロナ禍で思ったように研究が進まず、実験等が満足にできないような状況でしたが、それぞれ工夫しながら仮説や考察をしっかりたてて中間発表に臨んでいました。

最初は緊張した様子でしたが、時間が経つにつれてしっかりとした口調で自分たちの研究を発表していました。その後の質疑応答では様々な質問があり、自分たち研究の課題をしっかりと認識できたのではないでしょうか。

今回の発表を今後の課題研究に活かしてくれることを願います。

理数科1年 課題研究Ⅰ 物理実験

11月9日(月) 課題研究Ⅰ 物理実験

課題研究Ⅰで物理実験が始まりました。

今回は重力加速度の測定実験を行い、最終的にデータを統計的に処理する方法を学びます。

前時間の座学で実験の概要を学習していましたので、今回は簡単な説明のみで実験を開始しました。物理の授業ではなく、課題研究の一環ということなので詳しい手順を教えてもらうのではなく、それぞれ方法を考え、工夫しながら実験に取り組んでいました。

今回の実験が課題研究を行う際の良い経験になることを願います。

理数科2年 サイエンスツアーⅡ 東北大学出張講義

10月3日(土) 理数科2年 サイエンスツアーⅡ 東北大学出張講義

東北大学生命科学研究科酒井聡樹教授にお越しいただき出張講義を実施していただきました。

今回は「課題研究の進め方」という講義をしていただきました。課題研究を進めるにあたり、どのような点に気をつければよいのかなどを教えていただきました。

「自分の興味」を「他者の興味にする」という視点を心がけてテーマを定めたり、発表をしたりすることが重要だと教わりました。

テーマを決める際も自分が興味を持つだけではなく、課題を解決するという視点が必要であり、また他人に伝えることを前提に研究を進めなければならないなど、具体的な論文の例を示されながら分かりやすく講義していただきました。

講義を受けた生徒たちも、いま進めている課題研究にすぐにでも応用できる内容だったので、熱心にメモを取りながら真剣に聞いていました。

今回の講義を受けてより充実した課題研究になるように期待しています。

理数科オープンハイスクール

9月26日(土)に理数科のオープンハイスクールが開催され、但馬地区の多くの中学生が本校を訪れました。

校長先生のあいさつから始まり、澁谷先生による理数科の特徴の説明やALTの先生方による英語での説明がありました。参加した中学生たちは、将来の進路に関わることなので真剣な様子で説明を聞いていました。

引き続き、理数科3年生によるポスターセッションがありました。中学校の授業とは違う、専門的な内容でしたが参加した生徒たちは興味深そうな様子でした。

その後は豊高サイエンスラボが開催されました。各グループに分かれて生物実験、化学実験、ロボットプログラミング体験を行いました。

中学校では行わないような実験でしたが終始楽しそうな様子で高校の授業を体験していました。

併せてロボットNAOとドローンによるデモンストレーションも実施されました。初めてみるロボットやドローンに中学生たちは楽しそうな様子でした。

今日のオープンハイスクールの体験をもとに豊岡高校入学を目指す中学生が増えてくれることを願います。

理数科2年 サイエンスツアーⅡ 神戸大学出張講義

9月20日(日)

神戸大学国際人間科学部伊藤真之教授にお越しいただき宇宙物理学の出張講義を実施していただきました。

講義の前半は宇宙の広がりの映像を見ながら、銀河の大きさや成り立ちの説明を受け、宇宙のロマンを感じることができました。

その後、日本が打ち上げたX線天文衛星『すざく』が観測したカシオペヤ座にある「ティコの超新星残骸」を分析し、超新星残骸の大きさや爆発が広がる速度を計算する実習を行いました。

後半の講義では前半で使用したデータを分析し、どのような元素が発生しているのかを調べました。

普段触れることのない分野のことだったので、生徒たちもじっくり考えながら作業をしていましたが、宇宙という広大な物の一端に触れることができ新鮮な体験だったのではないでしょうか。

今後の進路決定に活用できることを願います。

理数科2年 サイエンスツアーⅡ 鳥取大学出張講義

9月19日(土)

鳥取大学化学バイオ系学科伊福伸介教授にお越しいただき出張講義を実施していただきました。

前半の講義は実験を交えた高分子の講義でした。

身の回りには高分子で出来ているものが数多くあり、それらの性質や特徴の説明を受けました。また高分子化学において重要な功績を残した偉人の紹介をいただきました。

実験では実際に高分子の生成を行いました。ラジカル重合という反応を用いた実験で、水に溶かした成分が反応し様々な状態へと変化する様子を観察しました。

粘度の高い状態へと変化したり、ゴム状になったりと変化していく様子に生徒たちは興味深そうに観察していました。

後半の講義では伊福教授の研究内容の説明から、研究されているキチンナノファイバーの性質や活用事例、また今後の展望などを紹介していただきました。

そして皮膚治療や新しい素材としての活用、またヘルスケア分野への活用など、とても興味深いお話を沢山いただきました。

健康分野という身近な話題ということもあり、生徒たちも真剣な様子で話を聞いていました。

今回の出張講義で、大学の研究が身近なところでも活用されているということを感じ取れたのではないでしょうか。

今後の進路決定の参考になることを願います。

理数科1年 サイエンスツアーⅠ 甲南大学遠隔講義

9月16日(水)

今年の理数科1年生のサイエンスツアーは遠隔での開催となりました。甲南大学の甲元一也教授にオンラインで講義していただきました。

講義ではまず甲元教授の生い立ちを紹介していただきました。高校時代の進路の決め方、そこから大学へ行き研究をしていたときのことや卒業後に国家プロジェクトに参加された際に得た経験、また甲南大学で学部を作るという珍しい仕事に携わったことなど、甲元教授の人生観や実績に生徒たちは圧倒されていたようでした。

講義の後半ではご自身の研究の紹介を交えながら、課題研究の取り組み方を教えていただきました。

研究のテーマを決める際はまず疑問を持つことが大事だというお話から、その疑問を研究していくと次々に疑問が生まれその中から新しい発見が生まれるとお話されていました。

また生徒たちに、色々なことをよく観察すること、どんなことでもやってみること、仲間を作ること、どんなことも楽しむこと、を大切にしてほしいと伝えられました。

参加した生徒たちにとって、これからの進路で考えなければならないことや、課題研究を行うにあたりテーマ選びの具体的なイメージができたのではないでしょうか。

甲元教授の講義を参考にし、これからの進路選びや課題研究を意欲的に取り組んでほしいです。

理数科2年 サイエンスツアーⅡ 東北大学遠隔研修

9月12日(土)

今年度は新型コロナウイルスの影響により東北大学で研修を行うことができませんでしたが、東北大学の渡辺正夫教授による研修を遠隔会議システムを使用し行いました。

前半の講義では自身の生い立ちを紹介しながら、好きなことや得意なこと、苦手なことや嫌いなことをはっきりさせ、それをもとに将来のやりたいこと見つけるように、進路選択のアドバイスをいただきました。またご自身の研究の紹介と併せて、課題研究の進め方を教えていただき、「考える」ことを習慣化すること、「なぜ」という疑問意識を持つことが欠かせないことを教えていただきました。

午後からはバナナのDNA抽出実験を行いました。

生徒たちは渡辺教授の指示を聞きながら和気あいあいとした様子で実験を行っていました。DNAの抽出にはバナナの果肉をすり潰す必要があるのですが、果肉だけなのか、皮も使用するのかなど、時々出される渡辺教授の問いかけに生徒たちは懸命に考えながら実験を進めていました。

全員がDNAの抽出には成功しましたが、どうやって抽出したかによってその量が異なる結果となりました。他の人の結果と比較しながら、それぞれが自分たちで考えることができました。自分たちの課題研究に繋げられるような経験になったと思います。

当日の様子が9日付神戸新聞に掲載されています。

https://www.kobe-np.co.jp/news/tajima/202009/0013689773.shtml

課題研究Ⅰ ポスター発表会

7月29日(月)

課題研究Ⅰの授業で初めてのポスター発表がありました。以前の授業で行ったDNA抽出実験の概要や結果をポスターにまとめてクラスのみんなの前で発表を行いました。

全員同じ実験を行っていますが、ポスターのまとめ方や発表の仕方に色々な個性が出ていました。

初めての発表に緊張した様子でしたが、しっかりとした口調で発表しその後の質問にも懸命に答えていました。

実験、発表の指導を行ったALTのアメリア先生からは以下のような評価を頂きました。

I am so proud of the students. この実験では、説明はすべて英語でした。それにも関わらず1年5ホームの生徒たちは本当にうまくやりました。I was really impressed and happy with their results!

プレゼンテーションも素晴らしかったです。I am looking forward to seeing their next project! Thank you so much guys!

このポスター発表の経験を生かして今後予定されている報告会やプレゼンも頑張ってほしいです。

課題研究Ⅱ テーマ報告会

7月21日(火)

課題研究Ⅱの授業でテーマ報告会がありました。この報告会は現在進めている研究をいろいろな先生方の前で説明し、テーマ設定に問題はないか、曖昧な箇所はないかなど、研究の精度をより高めることを目的としています。

生徒たちは少し緊張した様子で自分たちの研究を説明していました。

その後先生方からテーマの設定や検証の技法について様々な質問やアドバイスをもらい、自分たちの研究の今後の改善点に気づいたようでした。頂いたアドバイスをしっかりと活かして今後の研究をより良いものにしてほしいです。

課題研究Ⅱ・Ⅲ 情報交換会

7月1日(水)理数科3年生が理数科2年生に課題研究の進め方などを指導する情報交換会を行いました。

3年生は英語での課題研究Ⅲ発表会を行っており、一連の課題研究をほぼ終えました。

一方2年生は課題研究のテーマ設定がほぼ終わり、具体的な問い(リサーチクエスチョン)を立ててこれから研究に挑もうとしています。

情報交換会は3年生と2年生で班を作り、グループワークを通して課題研究をどのように進めたのか、またどのような点で苦労したのか等、質疑応答を行いました。

2年生は自分たちで課題設定をしたり研究計画を立てたりする上で、先輩たちがどのように課題研究に取り組んでいたのか、熱心な様子で質問したり意見を聞いていました。

研究計画を立てようとしている2年生には貴重な機会となり、また、3年生には課題研究を振り返り成果を後輩に伝える機会となりました。

課題研究Ⅰ ミニ課題研究 実験

6月25日(木)に理数科の1年生が課題研究Ⅰの授業でDNAの抽出実験を行いました。ALTのアメリア先生とジュリウス先生に英語で実験手順等の説明や操作実習などを指導してもらいました。生徒は事前授業で学習した内容を思い出しながら実験に取り組みました。

結論が頭の中に英語で閃く生徒、日本語で浮かんだ疑問を必死に翻訳して伝える生徒など様々で、実験に成功した班だけでなく、思うような結果にならなかった班もありましたが生徒たちは英語で行う実験に真剣に取り組んでいました。

課題研究Ⅲ 発表会

6月24日(水)に理数科の3年生が昨年度に取り組んだ課題研究Ⅱについて、同科の2年生や但馬地域のALT等の先生方などを前に英語でポスターセッションを行いました。

慣れない英語の発表で緊張感が漂っていましたが、短い時間の中で自分達の研究成果を皆に伝えようと懸命に話す姿がみられました。

令和元年度

探究Ⅰ『未来からの挑戦状』代表班発表会

12月20日(金)に探究Ⅰ『未来からの挑戦状』代表班による口頭発表が行われました。

11月21・22日に学年発表会が行われ、そこで選出された代表班がスライドを作製し、口頭発表を行いました。作製期間は短いものでしたが、どの班も研究の成果を伝えるべく、真剣にそして楽しみながら作業を行っていたことがとても良かったと思います。

発表では、スライドの見せ方、発表の仕方は様々でしたが、寸劇を行った班、多くのユーモアを盛り込んだ班などがあり、会場は時折笑いで包まれました。また、それぞれの班の発表後には生徒から積極的に質疑がなされていました。聞き手はいろんなことに疑問を感じ、発表者はその疑問に答えられるようにテーマについてより深く調べる。探究にとって、大切な流れができていたことに生徒たちの成長を感じることができました。

今回の優秀者は2月8日(土)に行われる『豊高アカデミア』でポスター発表を行います。

探究Ⅱ 学年発表会

12月19日(木)に探究Ⅱのポスター発表会が行われました。

今年度4月より各々で研究を重ね、その結果をもとにポスターを作製しました。中間発表を経て、そして、今回の学年発表会となりました。

研究では、専門書やインターネットを利用して調べる班や、外部の専門家の意見を参考にする班もあり、生徒たちの積極的な一面を見ることができました。また、研究内容はもちろんのこと、ポスターの見せ方・発表の仕方も様々で、各々がより相手へ伝わるように工夫を凝らしたことが感じられました。この経験を通じて得たことを今後の活動に活かしてください。

この発表会の優秀者は、2月8日(土)に行われる『豊高アカデミア』でポスター発表ならびに口頭発表を行います。

SSH クロスオーバープログラム

12月18日(水)に1年5Hを対象にクロスオーバープログラムの授業が実施されました。「健康的な生活を送るために」を共通テーマとし、2限目に保健体育、3限目に英語、4限目に地歴公民のそれぞれの観点から教科横断的演習を行いました。

このプログラムは(1)教科間連携による指導を行うことによって、生徒が一つのテーマを多角的に理解しようとする態度を養う。(2)生徒が現代社会における諸問題を自己の問題として主体的に考え、他者に自らの意見を正しく伝えようとする力を育てる。(3)教員が協力して一つのテーマのもと導に取り組み、指導者自身が多角的に教材を研究し、より効果的な指導方法を開発することの3点を目的として実施されました。

生徒たちは共通テーマで行うそれぞれの観点からの授業で多角的視点と教科横断的思考力を身につけてくれたものと思います。

- ↑ 2限目 保健体育

- ↑ 3限目 英語

- ↑ 4限目 地歴公民

生物自然科学部が県総合文化祭パネル発表部門で最優秀賞を受賞しました。

11月9日(土)~10日(日)に、バンドー神戸青少年科学館で第43回兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会が行われ、生物自然科学部の1,2年生25名が参加しました。ポスター発表の部門に出場し、「ベンハムの独楽」を題材にした研究成果を発表しました。ベンハムの独楽とは黒と白の模様が描かれた独楽なのですが、回転すると色がついているように見えます。生物自然科学部では、色が見えることと光源に用いた照明との関係や、白黒以外の色の組み合わせでも同様の現象がみられるのかなどについて研究し、発表しました。2年生を中心に他校生や他校の顧問の先生に研究内容を積極的にわかりやすく説明しました。1年生は豊岡市のジオラマを作製し、そこに銅線で作ったコイルの中を磁石と乾電池で作った電車を走らせ、原理について参加者とディスカッションしました。豊高ブースにはたくさんの聴衆が集まり、質疑応答では熱い議論が交わされ、活況を呈しました。顧問と生徒による投票の結果、「ポスター発表最優秀賞(1校)」に選ばれました。これからも研究を進め、さらに充実した部活動にしていきたいと思います。

探究Ⅰ 『未来からの挑戦状』

普通科1年生「探究Ⅰ」の授業では、『未来からの挑戦状』に取り組んでいます。

豊岡市から10個の地域課題に関する『挑戦状』をいただき、高校生の視点で解決に挑む探究活動です。市役所、地元企業や豊岡病院の方にサポーター講師としてご指導いただきながら、自分たちで決めたテーマの研究・発表を行います。現在はそれぞれの講師の方からの講義を聞き、校外での調査を経て、ポスター作成に取り組んでいます。

この単元は、①探究活動を経験することを通して、探究の手段を学ぶ。②豊岡市と連携し、市より与えられた「挑戦状」を基に、自ら課題を設定。課題解決のためのアイディアを持つ。③課題を発見・解決する力をつけ、自己の考えを形成し、表現する力を養うことで「深い学び」の醸成に資する。以上の3点をねらいとして、実施しています。

多くのこと経験し、より良い成長をしましょう。

日程とテーマ一覧

課題研究Ⅱ・探究Ⅱ 中間発表会

10月24日(木)に探究Ⅱ(普通科)、10月29日(火)に課題研究Ⅱ(理数科)の中間発表会がそれぞれ行われました。

課題研究や探究では、自分たちで設定したテーマで調査、研究を行っています。この日は現在の進捗や今後の研究計画等を他の生徒や教員の前で発表します。発表では研究内容だけでなく、ポスターの見やすさ、記事の選択や、相手に伝えるための技術も重要となってきます。数回の発表を重ねるなかで、声の抑揚や身振り手振りでの説明に成長が見える班もありました。見学者からの様々な角度からの意見や、アドヴァイスシートに書かれたことを参考にし、研究内容に磨きをかけていきます。多くの経験を経て、より良く成長できるように頑張っていきましょう。研究の成果は2月8日(土)「豊高アカデミア」にて発表する予定です。

- ↑ 探究Ⅱ 中間発表会 ↑

- ↑ 課題研究Ⅱ 中間発表会 ↑

探究Ⅰ 大学出張講義~グローカルな時代を生きる~

9月26日(木)福知山公立大学副学長富野暉一郎先生をお迎えし、地域課題に取り組むことの意義、また課題の発見方法について講義を受けました。

地域課題に取り組み、課題解決を探究することで以下のことが可能になるとご教示いただきました。

① 足元(地域=local)と世界(global)をつなぐ仕組みを理解し、地域と世界を双方向から見つめることで、地域を変革するグローカル人材となること。

② 地域の課題と地域資源の両方を知る視点を持ち、「普段見えているけど、実は見ていない」日常の中の小さな事柄に着目することで逆に大きな課題にアプローチする方法であること。

生物自然科学部 活動報告

生物自然科学部の活動がホームページで紹介されています

1.理化学研究所ホームページ

「研究者にズームイン」日下部りえ×豊岡高校生物自然科学部

https://bdrtimes.riken.jp/2019/03/05/kusakabe-interview/

昨年度(H30年度)の夏に生物自然科学部9名が理化学研究所生命機能科学研究センター(理研BDR)の日下部りえ研究員を訪れました。インタビュー取材とディスカッションを行い記事にまとめたものが、このほど理研BDRのホームページに掲載されました。

2.河合塾 みらいぶホームページ

「目指せ!電磁気を利用した粒子加速器の発展へ ~ガウス加速器のメカニズムを徹底解析」

https://www.milive.jp/live/18sobun/pb06/

部活動での研究成果が「河合塾みらいぶ」のホームページで紹介されています。全国総合文化祭でのポスター発表「ガウス加速器のメカニズムとエネルギー解析」について河合塾より取材を受け、研究過程や普段の部活動の様子などもインタビューしていただきました。研究成果と取材内容を合わせて記事を作製していただき、紹介していただきました。

探究Ⅰ始動!中貝市長に物申す。本校生が思い描く豊岡市の未来像。

2学期に入り、普通科は探究Ⅰ「未来からの挑戦状」が始まりました。

「未来からの挑戦状」とは、豊岡市の協力を仰ぎ、但馬内の企業やコーディネーターを講師としてお招きして、豊岡が今抱えている地域の課題を10提示していただき、その解決に向けて協働するものです。

1時間目は豊岡市中貝市長自ら豊岡市の現状と市長が目指している豊岡市の姿について講演いただきました。『小さな世界都市~ローカル&グローカル~』と銘打って、観光と演劇を結びつけることで、一地方都市が世界へつながる可能性、多くの人が来てみたくなる、住みたくなる町づくりを示して下さいました。

キーワードは『ここにしかないもの』。コウノトリ、永楽館、城崎アートセンターなど「過去」に新たな意味と方向性を持たせることで、人とモノの流れを創り出すことができること。環境と経済、観光と演劇、演劇と教育などをコラボさせることで、これからの社会で求められる力や新たな価値を生み出せることなどを話していただきました。また、地域からの情報発信によって東京オリンピックドイツボート選手団の合宿先として城崎が選ばれるなど、伝えることの大切さを実感しました。

講演の後には、各クラスからパネラーが選ばれ、市長とパネルディスカッションを行い、講演の感想や、疑問を直接市長と議論しました。「小・中学校の授業に演劇を取り入れることでコミュニケーション能力の向上を図っていることを初めて知った」という感想が出ると、市長からは「そもそもコミュニケーション能力とは何か?」「なぜ今必要とされているのか?」などと問いかけられ、異なるものを理解しようとする心の大切さや変化する状況に対応する力の必要性へと議論は深まっていきました。また、「地元の小学校が複式学級を抱える小規模校となっている。少人数でずっと学校生活を送ることで、自分のものさしの幅が狭くはならないか?」という疑問に、「小さな学校同士が共に学び合う機会を多く作っていければ良いのではないか」と課題解決のための事実の捉え方を示していただきました。

地元の市長と語り合うことで、新たな視点や地域に対して興味が湧き、その後の「未来からの挑戦状」のテーマ発表へとつながる有意義なものとなりました。

生物自然科学部 東京大学大学院生発表会

豊岡市で生物多様性保全と農業との両立・生態系を活用した防災・減災(Ecosystem-based Disaster Risk Reduction;Eco-DRR)をテーマに東京大学大学院農学生命科学研究科の大学院生による4日間のフィールドワークが実施をされました。この実習は、そのテーマを地形、自然災害、生き物(コウノトリ)、産業が相互に密接な関係を持っている豊岡市に探ろうと、2018年から実施されています。9月15日(日)には豊岡稽古堂で実習の成果発表会が実施され、本校生物自然科学部22名と有志4名が出席し、ディスカッションに参加しました。

宮下直東大教授のトキ(朱鷺)に関するミニレクチャーに続いて、「生物多様性保全」、「Eco-DRR」をテーマとして2班の発表がありました。異なる専門で研究をしている大学院生ですが、4日弱という短期間の実習とは思えないような充実した共同研究に感銘を受けました。

参加した本校生たちは積極的に質問し、予定の時刻が過ぎても次々に手が挙がる白熱ぶりでした。高校生らしい質問や、かなり鋭い質問もあり、会場は大いに盛り上がりました。一つひとつの質問に丁寧に答える大学院生の人柄も素晴らしかったです。最後に講評をされた宮下教授より、「今までで一番白熱した高校生とのディスカッションであった」とお褒めの言葉をいただきました。

本校生の積極的な質問には頼もしさを感じました。課題研究発表会など校内の発表会でも充実した質疑応答ができそうですね。次は自分の研究成果を発表する番です。質疑に適切に答え、討議を盛り上げることは質問をすることよりさらに難しいです。大学院生のように正確に自分の考えやデータを示して答弁することを願っています。豊高生と東大生との活発なディスカッションを聞いていて、皆さんならきっとできると期待を抱きました。

東京大学大学院農学生命科学研究科の大学院生と熱心にディスカッションする本校生

大学模擬授業

9月12日(木)の午後より、大学、専門学校、病院などから講師の方々をお招きし、1,2年生を対象に分野別の模擬授業を行って頂きました。生徒たちは25分野45講座の中から2講座を選択し、受講しました。

この行事は、以下の3点を目標としています。

①大学や専門学校、病院などから本校に講師を招き、専門的な講義やディスカッションを体験することで、自分の進路についての関心・意欲を高める。

②受講後に講義内容をまとめ、感想文を提出することで自らの考えを表現する。

③類型・科目選択に関する知識を深め、進路実現に向けての第一歩とする。

生徒たちは、大学の講義を模擬体験することで興味と関心を高めるとともに、自分の進路について考えるための有意義な時間を過ごしました。

| 分野名 | 学校名 | 講演テーマ ・ 講師名 | ||||||||

| 1 | 生物学・生物工学 | 岡山理科大学 | ヒトに役立つマウスの話 | |||||||

| 目加田 和之 先生 | ||||||||||

| 2 | 医療技術(リハビリ) | 姫路獨協大学 | 医療とリハビリテーション | |||||||

| 野中 信之 先生 | ||||||||||

| 3 | 食物・栄養学 | 武庫川女子大学 | 食と生活習慣予防 | |||||||

| 林 宏一 先生 | ||||||||||

| 4 | 化学・応用化学 | 鳥取大学 | 分子を見分ける 分子をつくる | |||||||

| 森川 修 先生 | ||||||||||

| 5 | 美術・デザイン | 神戸芸術工科大学 | 色と形で表そう | |||||||

| 福島 美和 先生 | ||||||||||

| 6 | 文学 | 佛教大学 | 樋口一葉「たけくらべ」を知っていますか? | |||||||

| 加藤 邦彦 先生 | ||||||||||

| 7 | 教育学 | 佛教大学 | 教師をめざすみなさんへ | |||||||

| 高見 仁志 先生 | ||||||||||

| 8 | 体育学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 一流選手の条件とは | |||||||

| 松井 晋右 先生 | ||||||||||

| 9 | 情報学 | 福知山公立大学 | 音声認識の仕組み ~コンピュータはどうやって「雨」と「飴」を聞き分けているの?~ | |||||||

| 山田 篤 先生 | ||||||||||

| 10 | 医学 | 豊岡病院 | 呼吸器内科について | |||||||

| 中治 仁志 医長 | ||||||||||

| 11 | 心理学 | 神戸親和女子大学 | 心理学への招待 | |||||||

| 吉野 俊彦 先生 | ||||||||||

| 12 | 機械工学 | 福井工業大学 | 機械工学とロボット | |||||||

| 片岡 勲 先生 | ||||||||||

| 13 | 法学 | 摂南大学 | 法学入門 「法を学ぶとは」 | |||||||

| 島田 良一 先生 | ||||||||||

| 14 | 初等教育学 | 神戸親和女子大学 | 子どもと教師が想像力と創造力でつくる小学校の授業 | |||||||

| 藤池 安代 先生 | ||||||||||

| 15 | 電気工学・電子工学 | 立命館大学 | 高校理系科目とパワーエレクトロニクス~電気電子工学の応用~ | |||||||

| 川畑 良尚 先生 | ||||||||||

| 16 | 福祉学 | 関西福祉大学 | こころの健康と社会福祉 | |||||||

| 岩間 文雄 先生 | ||||||||||

| 17 | 史学・考古学 | 龍谷大学 | 考古学は何を語るのか~文化遺産学へのいざない~ | |||||||

| 國下 多美樹 先生 | ||||||||||

| 18 | 保育・幼児教育学 | 豊岡短期大学 | 子どもの世界と育ちに寄り添うとは | |||||||

| 野口 和也 先生 | ||||||||||

| 19 | 外国語学 | 神戸市外国語大学 | 外国語学、外国学、国際関係学の魅力 | |||||||

| 近藤 辰弥 先生 | ||||||||||

| 20 | 看護学 | 鳥取看護大学 | ひとが持っている免疫の力~予防接種の知識~ | |||||||

| 荒川 満枝 先生 | ||||||||||

| 21 | 薬学 | 近畿大学 | クスリとリスク~副作用を逆手にしたクスリのお話~ | |||||||

| 松野 純男 先生 | ||||||||||

| 22 | 公務員 | 兵庫県教育委員会 | 公務員の仕事について | |||||||

| 斉藤 眞 先生 | ||||||||||

| 23 | 建築工学・土木工学 | 大阪産業大学 | 社会基盤を支えるコンクリート | |||||||

| 高見 新一 先生 | ||||||||||

| 24 | 経済・経営・商学 | 福知山公立大学 | 図表から見る平成時代:没落する企業国家 | |||||||

| 齋藤 達弘 先生 | ||||||||||

| 25 | 社会学 | 京都産業大学 | 社会を変える 場のデザインとソーシャルイノベーション | |||||||

| 宮木 一平 先生 | ||||||||||

生物自然科学部 天体観測会

9月5日(木) 豊岡高校の運動場で生物自然科学部25名が天体観測を行いました。

雲の切れ目を探しながらの観測となりましたが、月や木星、ベガ、アルクトゥルスなど、代表的な天体を観測することができました。木星のガリレオ衛星も4つとも観測できました。いつもは天文台などで学芸員の方にいろいろな星を見せていただくのですが、今回は自分たちで星を探して望遠鏡に導入することにチャレンジしました。試行錯誤しながらようやく望遠鏡の視野内に星の像をとらえた時には、達成感と満足感を味わうことができました。

月のクレーターを初めて観望し、歓声をあげていた人もいました。

年度内にあと数回、観測の機会を設ける予定です。

理数科オープン・ハイスクール

理数科のオープン・ハイスクールでは、学校長による開会挨拶から始まり、理数科概要説明・ALTによる理数科紹介・理数科卒業生によるスペシャルメッセージと続きました。その後、化学実験室と生物実験室において、豊高ラボと称し、それぞれ実験を行い、終了後は理数科の高校生に質疑応答をする『とことんトーキング』を行いました。

≪見学者の感想≫

・SSHのことや卒業後の進路先などにとても興味を持てた。

・実験が楽しかった。

・他校の生徒との交流にもなった。

・1つ1つ丁寧に教えてくれ、豊高のことがよくわかった。

・高校の楽しさや大変さを知れた。

来年度、みなさんとお会いできることを楽しみにしています。

- 学校長 挨拶

- ALTによる理数科説明

- スペシャルメッセージ

- 豊高ラボ 化学実験

- 豊高ラボ 生物実験

- とことんトーキング

豊小実験教室

7月25日(木)に豊岡小学校において、理科の実験を行いました。

内容は『ペットボトルロケットの作成と実験』です。

生徒たちが小学生と一緒にロケットを作成しました。ペットボトルの切断作業や機体の歪みに苦戦しながらも、児童と会話をし、ともに考えながら作業をしていました。羽の形やデザイン・枚数はそれぞれに任せ、絵を描く、テープで模様を付ける班もあり、個性的なロケットが完成しました。実験は失敗することが多かったですが、最後に50m近く打ちあがり、小学生、高校生ともに歓喜の声を上げていました。

最後に、実験において失敗から学ぶことも大切であると伝え、なぜ飛ばなかったのか、どうしたら高く飛ぶのかを考えてみて下さいと促して実験教室を終了しました。

【参加生徒の感想】

・人に教えることの難しさを実感した。

・小学生と一緒に考え、楽しみながら作ることの大切さを学んだ。

・仲良くなるための話題作りに苦労した。

・楽しく理科を学ぶためには実験が効果的であるということを知った。

・失敗した理由を考えることの大切さを実感した。

・小学校の先生になりたい。

・子どもに携わる仕事をしたい。

豊小算数教室

7月22日(月)~24日(水) 豊岡小学校の協力を得て豊小算数教室が行われました。昨年度までは希望者を対象に実施していましたが、今年度より、「教員養成プログラム」として、プログラム参加生徒を対象に実施しました。教員になりたいという夢を持つ豊高生15名が、豊岡小学校5,6年生と一緒に算数を勉強しました。教えることの喜びや楽しさを身をもって知ると同時に、その難しさにも気づくことができました。実際に体験してみて初めて分かる気づきもあり、よりはっきりと自分の夢を思い描くことができました。参加してくださった児童の皆さん、ご指導いただいた豊岡小学校の先生方、ありがとうございました。

<参加生徒の感想>

・伝えることの難しさと楽しさを身に染みて感じた。

・図や表を使って問題をわかりやすくすることが効果的だった。

・児童と信頼関係を築くことが大切であることを実感した。

・児童から感謝の言葉をもらい、教師のやりがいを感じた。

・教師になりたいという気持ちが強くなった。

天体望遠鏡 贈呈式

「国際ソロプチミスト但馬」から、生物自然科学部に天体望遠鏡を寄贈して頂き、7月19日(金)に贈呈式が行われました。国際ソロプチミスト但馬の西村様より期待のお言葉を頂き、それに対して生物自然科学部部長 2-5H村尾 侑さんが感謝の言葉を述べました。

これまで生物自然科学部は、『バルーンようか』や『兵庫県立大学西はりま天文台』での天体観測研修を行ってきましたが、校内での観測はできませんでした。今回、寄贈して頂いたことでさらに研究の幅が広がりました。これからの活動に期待しています。

本当にありがとうございました。

課題研究Ⅰ 甲南大学研修出張講義

理数科1年生の「課題研究Ⅰ」では、8月に「甲南大学研修」を実施します。この研修では甲南大学の実験室で、高校ではできない研究実験を2日間かけて行います。その準備として、「事前研修」を豊岡高校百年館で行いました。(7月13日)甲南大学の甲元一也教授をお招きし、出張講義をしていただきました。大学で行う実験に関する講義に加えて、「なぜ探究活動をするのか」「理科の授業で行う実験と研究で行う実験の違い」などを、具体例を挙げながら分かりやすく伝えていただきました。社会情勢が刻々と変わる現代社会において想像力(imagination)と創造力(creation)が必須であり、課題研究Ⅰ・Ⅱを通して探究心、向上心、正確性を養ってほしいと語りかけてくださいました。ご自身の経験に基づくお話の端々から、研究者としての姿勢や研究の魅力が伝わり、研究者としてのロールモデルを示していただくことができました。

8月にはいよいよ甲南大学のラボで、結果のわからない研究実験に挑み、研究のPDCAサイクルを経験します。

課題研究Ⅱ・Ⅲ 情報交換会

7月16日(火)理数科3年生が理数科2年生に課題研究の進め方などを指導する情報交換会を行いました。

3年生は7月13日(土)神戸大学で行われたScience Conference in Hyogoで研究発表し(英語)、一連の課題研究をほぼ終えました。一方2年生は課題研究のテーマ設定がほぼ終わり、具体的な問い(リサーチクエスチョン)を立ててこれから研究に挑もうとしています。自分たちで課題設定をしたり研究計画を立てたりする上で、先輩たちがどのように課題研究に取り組んだのかという情報はとても大切です。そこで、3年生と2年生で班を作り、グループワークを通して課題研究を進める上でのアドヴァイスをしたり、質疑応答したりしました。研究計画を立てようとしている2年生には貴重な機会となり、また、3年生には課題研究を振り返る機会となりました。大学入学後に行われる課題研究(PBLや探究プログラム、卒業研究など)の際には豊高での課題研究の経験が生かされますね。

尚、この授業の指導略案を本校ホームページ「SSH研究成果の共有」のページに掲載しています。総合的な探究の時間などにご活用ください。

<授業アンケートより>

3年生:英語の大切さやデータの取り方で工夫したことなどを伝えることができた。

課題研究の楽しさを知ってほしかった。全国大会で発表できたのも良かった。

思うような結果が出なくても根気強く取り組んでほしい。

2年生:テーマ設定の大切さが分かった。

自分たちが本当にできるのか不安に思っていたが先輩と話すことで

悩みが解消されて良かった。

経験者の視点は自分たちの研究に生かせることがたくさんある。今回貴重な機会だった。

課題研究Ⅲ Science Conference in Hyogo

7月13日(土)に神戸大学で行われた5th Science Conference in Hyogoに理数科の3年生が参加し、課題研究のポスター発表を英語で行いました。発表後は、ネイティブの英語での質疑に悪戦苦闘しながら答えていました。また、他のSSH校の発表を聞き、科学的にも刺激を受けた一日でした。国際的に活躍する科学者が一人でも多く出ることを期待しています。

豊岡高校の発表タイトル

- The Effect of Music on Humans and Plants

- Relationship between the fractal dimension of the river and flooding

- Understanding the transportation process based on particle size analysis

- The Best Number of Propeller Blades

- Distribution and migration path of mammals inhabiting Toyooka High School

- What is the perfect retreat for Medaka fish?

- Bacteria like it hot! Finding thermophiles lurking at the source of Kinosaki Onsen

- How we see colors in the daytime, twilight, and night

- Synthesis of Catechin Bio-based Polymers using Green Tea leaves

- The effect of changing the characteristics of H₂O on the potential energy of a splash

- The effect of routines on sprinting

教員養成プログラム 教育学セミナー(但馬教育事務所出張講義)

6月24日(月)本校百年館で「教員養成プログラム 教育学セミナー」を行いました。但馬教育事務所長 近都勝豊(きんつ かつとよ)様をお招きし、「但馬管区の小中学校について」、「先生になるためには」の二つのテーマで講義していただきました。教員を志望する1,2年生44名が出席し、真剣なまなざしでメモを取りながら講義を聴きました。講義の中で少子化の影響による「複式学級」の問題に焦点が当てられ、複式学級で学んできた豊高生がいる一方で、この言葉を初めて聞いたという生徒もいましたが、但馬の教育の難しさ痛感していました。人口統計を見ながら将来の推移を調べ、そこから見えてくる但馬地区の教育の現状と課題についてもしっかりと考察する機会となりました。

「先生になるために」というお話の中では、小学校の現場でのエピソードを交えながら小中学校教諭の仕事はスペシャリストであると同時にジェネラリストであることが大切であると説かれていました。その上で、高校生の段階では自分自身の特性や資質をしっかりと見極めること、希望する校種をしっかりと考えておくことが重要であるとのアドヴァイスを頂戴しました。

講義のあと、参加生徒たちは「教員を目指す上で学力に加えてに必要なことは?」、「ICT機器の教育現場での普及に必要なことは?」など、積極的に質問をしていました。

今後はやまびこの郷・南但馬自然学校・豊岡小学校などの協力を得て、プログラムを進めていく予定です。

クロスオーバープログラムⅡ「演劇の手法を用いたコミュニケーションワークショップ」<br>~平田オリザ先生特別授業~

3年生は今年度より文系選択科目として教科横断型授業「クロスオーバープログラムⅡ」を実施しています。6月19日(水)3・4限、選択生徒10名を対象に、自己表現力の伸長を目的とした平田オリザ先生による演劇ワークショップ特別授業が実施されました。

平田先生は、年齢や性差を気にさせないゲームや身体を使ったコミュニケーション手法、演劇を用いた手法を次々と示され、生徒たちも相手との会話やコミュニケーションが自然にできていくことを実感していました。また、平田先生自身の経験や海外の話、また「演劇」の奥深さなどの話をお聞きし、生徒たちは多くのことを学びました。

ドリームスピーチ学年発表会

6月14日(金)6限に探究・課題研究の一環である『ドリームスピーチ』の学年発表会が行われました。

クラス内発表を経て、それぞれのクラスで選ばれた代表生徒が、200人の前で発表をしました。どの生徒もクラス内での発表よりも内容に更なる磨きをかけており、身振り手振りを使ってわかりやすく堂々と発表していました。

自分を知り、夢を発見し、みんなの前で発表するという活動を通して、高校生活へのモチベーションも改めて高まったのではないでしょうか。夢に向かって頑張りましょう。

リハーサルの様子

本番当日

課題研究Ⅱ テーマ報告会

課題研究Ⅱ(理数科2年生)の授業は、各自興味感心などに応じて自分たちでテーマ設定し、科学的手法(研究課題の設定→研究計画の作成→調査・実験→考察と結果のまとめ→発表)にのっとって探究活動を行います。理数科2年生は、1年生の後半から研究したいテーマに基づき、研究計画を立ててきました。現在、数学班や生物班、地学班など8グループに分かれて研究を始めつつあります。

6月4日(火)の授業では普段別の班を指導しておられる先生たちに自分たちの研究テーマと研究計画を説明する機会、「研究テーマ報告会」を持ちました。これには次の3つのねらいがありました。

①研究内容を説明するための準備を通して、テーマをしっかり考える

②他者(いつもと違う先生)に説明することで、研究計画のあいまいな点を認識する

③複数の先生とディスカッションすることで新しい視点やアドヴァイスを得る

生徒たちはそれぞれが自分の言葉でしっかりと自身の研究計画や研究の意義について語っていました。語ることで研究のモチベーションも上がり、より具体的に自分の研究をイメージできるようになりました。来週は3年生の研究成果を聞きます(課題研究Ⅲ発表会)。1年後の自分の姿を思い描きながら、班員と協力して、積極的・主体的に課題研究に取り組んでいきます。研究成果は2月の「課題研究Ⅱ発表会」や「豊高アカデミア」で報告します。お楽しみに。

1年生ドリームスピーチ クラス内発表

5月30日(木)7限、31日(金)6限に探究・課題研究の一環である『ドリームスピーチ』のクラス内発表が行われました。

多くの生徒が将来の夢について述べており、教師・医師・CA・研究者など様々な職業への憧れを発表してくれました。その夢を実現させるために必要な力や自身の改善点を自己分析し、発表していました。それらがこれからの生活の指針になることと思います。まだ具体的な夢が決めきれていない生徒も、社会に出るために必要な力を考え、その習得のために日々研鑽すると前向きな発表をしていました。

サイエンスリサーチ大学出張講義

5月24日(金)に東北大学大学院生命科学研究科の酒井聡樹先生より、『 これから研究を始める豊岡高校生のために 』の講義をして頂きました。

この講義では、課題研究とはどのようなものかをわかりやすく説いていただき、「自分の興味」を「他者の興味」にすることを心がけ、「他者の存在」を意識することが課題研究に取り組む上でとても重要であると教えていただきました。どのようなテーマを設定すべきなのか、なぜ仮説を立てるのかなど、一つ一つの研究プロセスを説明していただきました。また、「研究成果を他者に伝えることは研究成果を出すのと同じくらい重要である」と、発表の重要性も教えていただきました。

課題研究Ⅱ(理数科)や探究Ⅱ(普通科)では、現在それぞれの生徒が研究テーマを決めようとしています。テーマを絞り込んで研究課題を設定することに苦戦しているところですが、プロの研究者である酒井先生も、「テーマ候補の探し方は苦悶しなさいとしか言えない。」とおっしゃり、いろいろなことに興味関心を持ち、先行研究をよく調べることの重要性を指摘してくださいました。その上で、いくつかのテーマ設定へのヒントもいただき、6月の研究テーマ報告会へ向けて一歩前進することができました。酒井先生に教えていただいた課題研究を通して養える力(①科学的思考力 ②他者に伝える技術 ③実験観察を遂行する能力や忍耐力)は、社会に出てからも役に立つ力ですね。

1年間の課題研究の取り組みは2月8日(土)実施予定の「豊高アカデミア」にて発表する予定です。ぜひご観覧ください。

豊岡高等学校『 人材養成プログラム 』

5月22日(水)に今年度からスタートした医療系人材養成プログラム・教員養成プログラムの開講式ならびにオリエンテーションが行われました。

但馬地域では医療・教育の人材が慢性的に不足し、その人材をふるさとで育て、ふるさとへ帰していくことが地域の悲願となっています。豊岡高校では但馬地域の医療・教育を支える人材を育成するため、高大連携事業の一環として神戸大学大学院医学研究科特命教授の石田達郎先生と兵庫教育大学教育実習総合センター副センター長の吉竹主税先生からご講義を頂きました。開講式の学校長の言葉を食い入る様な目で聴いていた136名の生徒たちは、それぞれの進路希望をインスパイアーされていました。

豊岡高校は『 医師と教員は豊高から 』を合言葉にこのプログラムを遂行していきます。

探究Ⅲ 発表会

5月15日(水)6限、16日(木)7限で探究Ⅲの発表会が行われました。

探究Ⅲの授業では、1、2年生で培った「 課題を発見する力 」、「 探究する力と思考力 」に加え、2年次に取り組んだ探究Ⅱの研究成果を英語で発表しました。

一人ひとり全員がクラス内で研究内容をスピーチし、その後、簡単な質疑応答を行いました。「わかりやすく伝える表現力と国際的討議力」を養います。

英語での発表は初めてでしたが、事前準備をしっかりと行い、みんな堂々と発表できていました。

探究Ⅲ要旨の表紙と1ページ目

理数化学 ALTのジュリウス先生とアナ先生が実験に参加

5月7日(火)「理数化学」(2年理数科)の授業で中和滴定によって酢酸の濃度を求める実験を行いました。ALTのジュリウス先生とアナ先生も授業補助として参加し、実験手順等の説明や操作実習などを指導してもらいました。生徒は授業(日本語)で学習した要領を思い出しながら、英語での実験に挑戦しました。すべての班が安全に実験を終え、酢酸の濃度を求めることができました。

※豊岡高校で使っている化学の教科書(数研出版社)の一部は英語で記載されています。

出席生徒のレポートには「初めて英語での実験を行った。先生の言っている意味が分かるとすごくうれしかったです」などと綴られていました。

アナ先生とジュリウス先生から授業の感想を頂きました。

Anna:I had a lot of fun watching the students work on their titration experiments!They did really well with the experiment and working in English.

Julius: It was really great to see all the students working hard measuring liquids and taking notes during the experiment! I could see the future scientists before my eyes!

ジュリウス先生にホールピペットやビュレットの使い方を教わりました。

アナ先生に食酢10mL のはかり方を教わっています。

(※実験では水酸化ナトリウム水溶液を使うので、この後全員が安全眼鏡を着用しています。)

“Swirl the flask gently to mix the solution.”

生物自然科学部2年生 タンポポ調査

2019年4月21日(日)人と自然の博物館の鈴木武先生にご指導いただき、タンポポの調査に出かけました。但馬地区では外来種のセイヨウタンポポが主で、大阪や香川など東瀬戸内海周辺で見られるカンサイタンポポは、但馬内の特定の場所でしか見られないそうです。また、図鑑等にあまり掲載されていないため、分布が詳細にはわかっていない種であるヤマザトタンポポも探しました。

まず、豊岡市でシロバナタンポポを観察しました。外来種のセイヨウタンポポに混ざって、シロバナタンポポが咲いていました。

シロバナタンポポとセイヨウタンポポ(豊岡市 2019.4.21 撮影)

同じ場所にアカミタンポポ(外来種)の綿毛も見られました。種の部分が赤いことからアカミタンポポと言うそうです。このタンポポは花粉がなくても種ができるそうです。コンクリートの隙間などにもよく生えているそうです。

アカミミタンポポの綿毛(豊岡市 2019.4.21 撮影)

少し歩くとヤマザトタンポポも見つかりました。セイヨウタンポポはガク(総苞片)が外側に反り返っているのに対し、日本タンポポはガクがしぼんでいるのだそうです。

ヤマザトタンポポ(豊岡市 2019.4.21撮影)

次に車を山の方に少し走らせ、キビシロタンポポが見られるところを案内していただきました。大自然の中で昼食をいただいてからキビシロタンポポを探しました。今年は少し時期が早かったようで、まだこれから花茎が上がってくるであろう株(ロゼッタ)が見つかりました。キビシロタンポポは主に吉備路で見られるタンポポだそうです。但馬では今のところ今日の調査場所他、数か所でしか見られないそうです。想像していたより小さなタンポポでした。ボールペンの大きさと比較してみてください。どのようにして但馬のこの地へと運ばれてきたのでしょうか?

キビシロタンポポ(豊岡市 2019.4.21撮影)

花が閉じて種が熟そうとしているものは、茎の色が赤くなっていることに気づきました。はじめから赤いのでしょうか、それとも熟す過程で変色するのでしょうか。課題研究になりそうですね。

シロバナタンポポとキビシロタンポポの花の大きさ比べ

次に車で移動し、クシバタンポポを探しました。今年は雪が少なく比較的暖かな但馬の冬でしたが、3月末から4月にかけての気温が上がらず、桜も例年より遅くまで楽しめました。そのためか、クシバタンポポもまだ花の準備ができていなかったようで、花茎の出ていない株が主でした。葉っぱが櫛状に切れ込んでいることが特徴なのだそうです。

クシバタンポポ(豊岡市 2019.4.21撮影)

次に車で移動し、カンサイタンポポを観察しました。カンサイタンポポは主に四国、岡山や大阪、和歌山北部など、東瀬戸内海を中心とした特徴的な分布をしています(タンポポ調査・西日本2010実行委員会,「みんなで調べた西日本のタンポポ」より)。但馬ではなかなか見ることができません。海岸に向かう途中の空き地で、カンサイタンポポを見つけることができました。但馬内陸部のどこまでカンサイタンポポが見られるかはまだはっきりしていないそうです。これも研究テーマの一つになりそうですね。

カンサイタンポポ(豊岡市 2019.4.21撮影)

同じ場所にオオクシバタンポポを見つけました。デジタルノギスで花の直径を測定したところ、62mmもありました。とても大きな花です。近くの道路脇にも大きな株がたくさん見つかりました。

オオクシバタンポポ(豊岡市 2019.4.21撮影)

同じ場所のすぐ近くに一株のセイヨウタンポポを見つけました。とても大きな花が咲いており、デジタルノギスで測定したこところ、53mmの大輪でした。他の場所に咲くセイヨウタンポポに比べて大きな花です。なぜこんなに大きくなれたでしょうか?

大輪のセイヨウタンポポ(豊岡市 2019.4.21撮影)

ここを訪れたときには時刻は15:00頃。タンポポの花をよく観察していると、少しずつ花弁が閉じていく様子がわかりました。朝になったらまた開くのでしょうね。

鈴木武先生、1日ご指導いただき、ありがとうございました。

生物自然科学部 活動報告

4月28日、午前中良い天気に恵まれましたので、1年生の生物班が、神武山で生物調査をしました。シロバナタンポポ、カタツムリ、ダンゴムシ、トカゲなどがみられました。これまでの調査でキツネやアナグマ、ハクビシンなども確認できています。タヌキは2014年に確認できましたが、2015年、2018年の調査では見つけられませんでした。今年は1年生生物班が中心になって、ほ乳類を中心に神武山の生き物を調べます。

シロバナタンポポの同定をしています。

第一回 全校リスニング

4月18日(木)に今年度一回目の全校リスニングが行われました。

ALTのアナ先生とジュリウス先生が校内放送で英文を読み上げ、全校生は各クラスでその問題を解いていました。

全校リスニングの目標は、年間を通して継続的にリスニングを行うことにより、英語でのコミュニケーション能力を養うことです。また、3年理数科の課題研究Ⅲで行う英語での研究発表会や、海外研修における学校交流をより充実させたいと考え、5年前から実施しています。

英文は2度読まれ、5分ほどの時間でしたが、全員真剣に取り組んでいました。

アナ先生とジュリウス先生の紹介は、国際教育のページよりご覧ください。

探究Ⅰ・課題研究Ⅰ

4月12日(金)に1年生普通科の探究Ⅰ、15日(月)に1年5組理数科の課題研究Ⅰの授業が行われました。

テーマは『 ライフプランをたてる 』です。この授業は、ライフプランを考える中で、自分の夢や目標を認識し、今後の行動目標を自らが設定する力を身に着けることを目標としています。

配布された資料には『 あなたは将来どんな仕事をしたいですか。 』や『 あなたは将来どんな家庭を持ちたいですか。 』などの質問があり、生徒は自分の将来を想像しながら、各々の夢を書いていました。