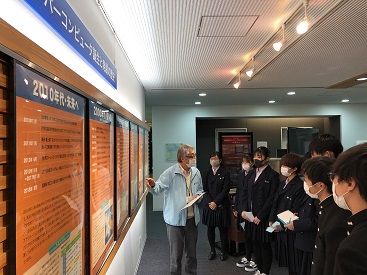

キメックセンタービル10階会議室において、普通科グローバルリサーチ受講生(1年)10名と創造科学科5期生(1年)7名を対象にKOBE研修情報分野を実施した。はじめに、国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究センター副センター長の佐藤三久氏から「スーパーコンピューター『富岳』~『京』から『富岳』へ~」というテーマで講義をしていただいた。次に、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構クラスター推進センター都市運営・広報課課長代理の西田浩之氏からポートアイランド2期の医療・バイオ・情報クラスターについて説明をしていただいた。また、展望室にて各クラスターを確認した。続いて、公益財団法人計算科学振興財団(FOCUS)に移動し、同財団普及促進グループ長の中谷景一氏からシミュレーションクラスターとFOCUSについて説明をしていただいた。同担当課長髙橋太一氏から事前学習をもとにスーパーコンピューター活用事例について講義をしていただいた。最後に同施設の「スーパーコンピューター誕生と発展の歴史」と「世界一を獲得した日本のスーパーコンピューター」の展示をもとに説明をしていただいた。

-

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年9月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年1月

- 2012年9月

- 2012年6月

- 2011年12月

カテゴリー

メタ情報