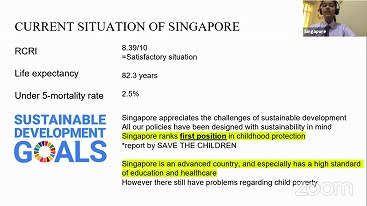

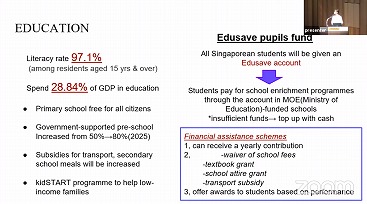

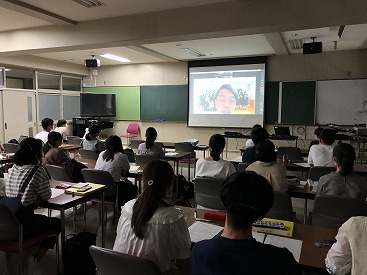

創造科学科5期生(2年)の生徒1名が、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)主催「BRIDGE Across Asia Conference(アジア太平洋高校模擬国連大会)」にオンラインで参加した。5か国(日本、インド、韓国、タイ、モンゴル)の生徒がオンラインでつながって模擬国連を実施した。本校生徒はインドの生徒とペアを組み、シンガポール大使として会議に参加した。議題は子供の貧困で、すべての議事を英語で行った。惜しくも受賞は逃したものの、国際舞台で活躍する基礎となる異文化理解やコミュニケーション能力を身につける高いレベルの機会となった。

〈生徒感想〉

10月17日にオンラインでBridge Across Asia Conference 模擬国連大会があり、私はペアのインド人の学生と共にシンガポール大使を務めました。今回、私は「ワーキンググループのリーダー」の1人として話し合いを積極的に引っ張っていくことができました。話し合いを進めていく立場に立つことで学んだことが二つあります。まず、グループのメンバー全員に気を配って話し合いを進めることの難しさです。特に今回の会議では英語で行われたため英語力の差によってグループがまとまらないことが多かったように感じます。そのようなことにいち早く気づいて対策を取ることができるのが「良いリーダー」なのではないのかと考えました。また、時間配分の大切さです。今回私たちのグループは文書作成にあたって時間が足りなくなり最後までバタバタしたまま終わってしまいました。時間配分はしっかり考え予防線も張っておくことが大切であると身をもって感じました。今回受賞はできなかったものの、それ以上に多くの成長を得られたと思います。このプログラムの準備期間中、実際に何度か自分の成長を実感することがありました。思うようにいかなくて悩んだこともありましたが、会議が終わった後はこのプログラムに参加できてよかったと強く思いました。