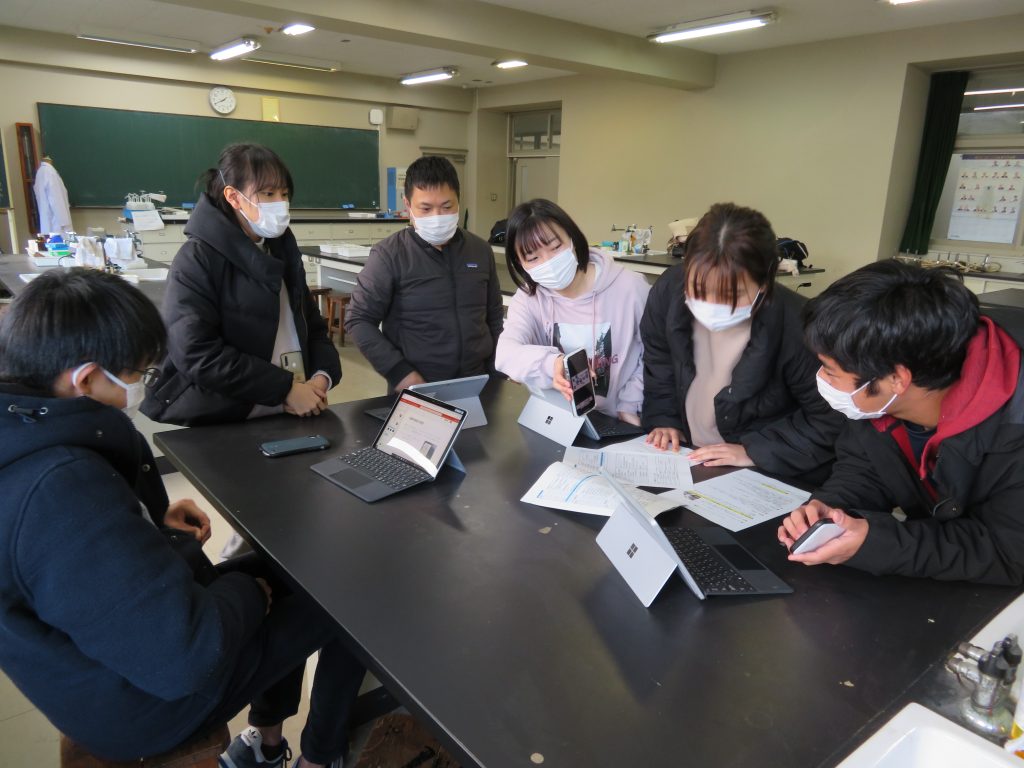

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの13回目の探究活動を行った。

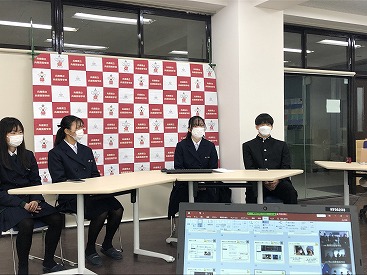

創造応用の研究活動の時間も最後の1回になり、次週の校内発表会に向けて各班で発表練習を行った。研究内容全体を再度見つめなおし、どのように分かりやすく他者に伝えるのかを意識しながら発表練習をおこなった。数学班、物理班は大学の先生にオンラインで発表を聞いていただき助言をいただいた。校内発表会までの1週間、最後まで自分たちの研究内容がしっかりと伝わるように発表を磨きあげていく。

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの13回目の探究活動を行った。

創造応用の研究活動の時間も最後の1回になり、次週の校内発表会に向けて各班で発表練習を行った。研究内容全体を再度見つめなおし、どのように分かりやすく他者に伝えるのかを意識しながら発表練習をおこなった。数学班、物理班は大学の先生にオンラインで発表を聞いていただき助言をいただいた。校内発表会までの1週間、最後まで自分たちの研究内容がしっかりと伝わるように発表を磨きあげていく。

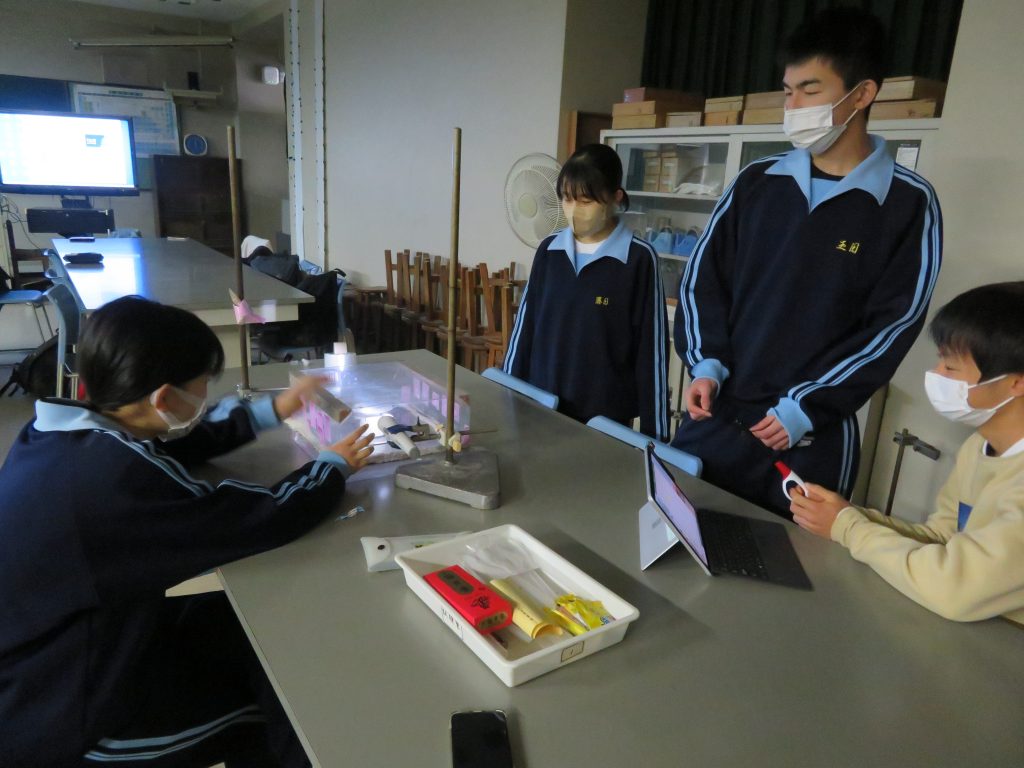

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第12回目の授業を受けた。

今回の授業では2月5日の神戸高校とのオンライン合同発表会にむけてポスターセッションの練習を行った。小型ポスターを貼って時間を測り本番を意識して練習を行った。2班で組になり発表を聞きあい、質疑応答も行った。練習してみることで、発表の構成や流れを再度見直すことができた。担当の教員からのアドバイスも受けて発表に向けて最終仕上げに入っていく。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が手掛ける動画に、本校生徒が参加した。アフガン難民の少女ナディラさん(インド在住)がデザインしたサッカーボールを使って、18都道府県、40の学校・団体などの総勢約350人の有志が動画を撮影した。東京研修にてUNHCR協会に講義を受けた縁から今回撮影に参加した。

創造科学科5期生(2年)1名と4期生(1年)4名が、文部科学省指定グローカル型地域協働推進校探究成果発表委員会主催「Glocal High School Meetings 2022」にて、5期生は日本語部門、6期生は英語部門にそれぞれ発表動画を投稿した。この発表会は、地域との協働による高等学校教育改革推進事業(グローカル型)の指定校・事業特例校・アソシエイト校(対象37校)がオープン参加で動画投稿し、一般社団法人Glocal Academy代表の岡本尚也氏を中心に審査を受けた。本校は、日本語部門が金賞(審査委員長特別賞)、英語部門が銀賞を受賞し、5期生生徒が発表会にて日本語部門の成果発表を行った。

〈発表タイトル〉

日本語部門「~空き家とアーティストをつなぐ~架け橋プロジェクト」 金賞(審査委員長特別賞)受賞

英語部門 “Creating Local Communities through Micro Libraries” 銀賞受賞

在日ベトナム人の医療アクセスの改善をテーマに研究している普通科グローバルリサーチ受講生(2年)8班の生徒4名が、神戸協同病院内科医師の松尾直仁氏とオンラインでつなぎ、研究発表を行い、発表に対して指導助言を受けた。生徒はベトナム人が本国では薬局で手に入る抗生物質の投薬により治療するのが一般的であるため、抗生物質の不適切な使用による薬剤耐性菌の問題を啓発するポスターを作成した。また、通院に必要な情報や医師への意思疎通を進めるチラシも作成し、これらについて発表した、松尾医師からは、薬剤耐性菌の問題は、ベトナム人に限った課題ではなく、日本人にも広く啓発する必要性を指摘され、今後は薬剤耐性菌の問題に焦点化して研究を進めていく予定である。

〈生徒の感想〉

私たちの研究内容には二つのテーマがある。「在日ベトナム人が気軽に病院に通えるようにすること」とそのために「薬剤耐性菌問題の周知の活動を行う」というものだ。前者の目的から研究活動を始めていたため、薬剤耐性菌の問題に絞ったあとも二本柱のような状態となっており私たち自身でもどちらを取るべきか悩んでいた。この二つのテーマの繋がりが弱い、一つに絞るべきでは、という松尾医師のご指摘を受けて、今後は「薬剤耐性菌の周知の活動を行う」という内容に焦点をあてて活動を行うことにした。また、日本でも抗生物質は万能薬だと誤解が生じている部分が多くみられ、決してベトナム人の方だけの問題ではない、というお話もいただいた。啓発の周知を行う中で「必ずしも抗生物質は必要ではない。」「間違った使用方法は薬剤耐性菌問題を招く」ことを伝え、最終的には日本人の意識改革にもてを伸ばせられたらと思う。

介護付きシェアハウス「はっぴーの家ろっけん」に、創造科学科6期生(1年)のビーチサンダル(ビーサン)が長田発祥であることをアピールすることをテーマに活動をしている3班2名が訪ねた。株式会社Happyの前田氏と介護士の村松氏が対応してくださり、生徒はビーサンを使ったプログラムを提案した。準備運動から始まり、ビーサンホッケーやビーサン卓球など、提案の多くが好評であった。今後プログラムをチラシ等に落とし込み、イベント実施に向けて準備を進める予定である。

〈生徒感想〉

今回の話し合いでビーサンの遊びを具体的に決めることができたのが大きな成果でした。また、もっとブラッシュアップできるところができる部分も見えてきたので参考にしていきたいと思います。今回の話し合いの結果をもとに長田区役所にビーサンを発注を行う予定です。そして、遊びに使う道具を作ったり集めたりしていくようにする。そして本番までにリハを行ってから本場に臨みたいです。ただ、コロナのまん延防止措置中は活動が難しいということを区役所の方がおっしゃっていたのでどうなるか雲行きが怪しくなってきた感じがします。

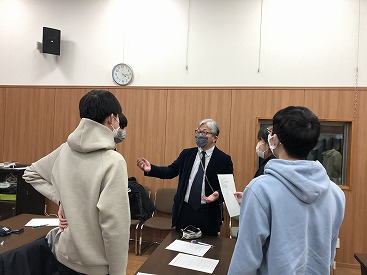

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年)を対象に、立命館大学客員教授の薮中三十二氏(元外務事務次官)をお招きし、「世界に負けない日本 国家と日本人が今なすべきこと」というテーマで講義を行った。初めてに、自己紹介を兼ねて外交官としてのエピソードをお話しいただいた。準備として、生徒は著作を読んでおり、立体的に外交の現場を知る機会となった。休憩をはさんで、生徒とのディスカッションを行った。米中対立をベースに、日本の安全保障に関して、その切迫感や自衛隊と米軍への期待度合いについてグループで議論した。薮中氏には、生徒の輪の中に入っていただき、直接議論をしていただいた。次に日本は軍備増強するか、抑止力増強のための外交か、信頼醸成のための外交というテーマで議論した。日本が強気一辺倒では国際社会ではうまく行きそうにないことに気付き、ASEANやインドを巻き込みながら、中国との関係構築を進めて行く方向に議論が進んだ班もった。議論は質疑応答含め3時間に及び、生徒からは質問が途絶えることなく熱気に満ちた講義となった。

〈生徒感想〉

1番印象に残っていることは、核兵器の話です。私も、アメリカや中国も核兵器を持っているのに、どうして北朝鮮にだけ、あんな強硬な態度をとるのか不思議でした。でも藪中先生の世界がその不公平を認めているというお話を聞いて、疑問が解消されたのと同時に、そんなことがあっていいのかと不安に思いました。アメリカや中国などの大国が核兵器を手放さなければ、それが脅威となって、北朝鮮もさらに頑なな態度になってしまうのではないかと思いました。また、日本ら唯一の被爆国であるにも関わらず、アメリカの同盟国ということで、核禁止に大きな声で賛成と言えないことが問題だと思いました。

アメリカと日本の関係です。今までは、何かあればアメリカが守ってくれる、アメリカは心強い味方だという感覚でしたが、今回の講義を聞いて、逆にアメリカと同盟を結んでいるということが、日本の足枷になっているのではないかと思いました。アメリカがいるから核兵器禁止に賛成できないなどアメリカの機嫌を伺わなければなりません。そうすると、日本にとって良いことではなく、アメリカが喜ぶことをしてしまうことになるのではないかと思いました。また、薮中先生が私たちの班に来た時に、アメリカと中国は分かり合えればとても仲良くなれるとおっしゃっていました。大国同士、抱えている問題などに似たものが多いと思います。この2国が手を取り合えれば、いいなと思います。その橋渡しを日本がするべきなのではないかと思います。

防衛費をもう少し高くし、様々な国と信頼関係を醸成することが必要であると考えます。防衛費は、中国に及ぶまでとは行かなくても、イギリス、ドイツに迫るくらいにはあげるべきだと思います。信頼関係は、主にASEANとより強いものにすれば良いと思います。ASEANは、心は日本、経済的には中国にあるため、日本も中国のように経済的な支援を今よりも大きくすれば良いと思います。最悪の事態は、中国が日本に攻めてくることだと考えました。そうならないためには、中国との信頼関係も構築していかなければならないと思います。

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの12回目の探究活動を行った。

探究活動も最終段階に入りどの研究班も発表用のスライド作成に取り組んだ。残念ながら1/30に参加を予定していた外部発表会が新型コロナ感染拡大の影響で急所中止となってしまった。しかし2/9の校内発表会に向けて気持ちを切り替えて、スライド作成や発表練習に熱が入っている。スライドの作成していく中で研究の進め方や実験内容にも反省点があることを実感しながらも上手く研究の意義や魅力が伝わるような発表を意識しながら準備を進めている。

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第11回目の授業を受けた。

今回の授業では前回に引き続き2/5に実施予定の神戸高校との合同発表会(ポスターセッション)で使用する研究ポスターの作成に取り組んだ。作成も最終段階に入り、全体の色使いや図表の配置、文章の表現方法、文字のフォントなど実際にポスターを見た際に感じるのかを意識しながら最終調整を行った。今後ポスターを使い発表練習に取り組む予定である。

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの11回目の探究活動を行った。

探究活動も終盤に入り、どの研究班も内容のまとめ、研究発表のためのスライド作成に取り組んだ。実験で得られた大量のデータをもとにじっくりと考察を行い、聴者にどのように伝えていくのかを検討した。大学の先生に指導をいただきながら考察を深めた班もあり、発表に向けての準備を進めた。今後、発表練習も行っていく。

1/30には「サイエンスフェアin兵庫」、2/9には「創造応用校内発表会」で発表を行う予定である。