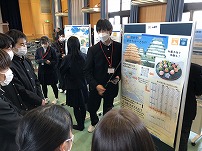

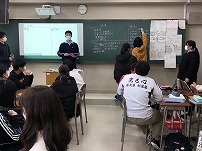

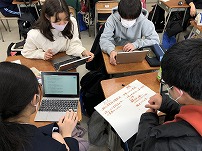

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校ゆ~かり館において9月より取り組んできた理数探究の班別研究の校内発表会を行った。発表会には指導をいただいている神戸大学の大学院生や保護者の方にも参加いただいた。

研究期間が限られているなか、神戸大学の大学院生の方のサポートのもとテーマの設定から研究計画を立て、実験、観察、フィールドワークを行い、得られた結果をまとめて分析し考察を深める活動を行ってきた。授業時間だけでなく昼休み、放課後や少しの空き時間を利用して熱意をもって研究活動を行ってきた。また神戸大学での実験実習を通して研究を深め、他校との合同発表会を通して他者に研究を伝える際のポイントを実践的に学んできた。発表会は研究の結果はもちろん、熱意や思いが詰まったものになっていた。

講評をいただいた神戸大学の大学院生からは、「難しい研究内容でも理解を深め、粘り強く取り組もうとする姿勢が感じられた。」「興味深い研究が多く楽しんで発表を聞くことができた。」「考察に関連する論文を示すなど科学的根拠に基づいた考察ができていた。」と評価していただいた。