- 令和4年度

- 令和3年度

- STEAM講演会「農業分野における科学技術の進展と国際協力」

- 探究Ⅰ「第3回コミュニケーションワークショップ」

- 探究Ⅰ「第2回コミュニケーションワークショップ」

- 【探究Ⅰ】学年ポスター発表会

- 【STEAM Concert】お昼休みの素敵な10分間!

- 【STEAM講演会】ディープフェイクを見破れ!

- 【STEAM基礎】折戸氏による授業

- 【STEAM基礎】田上氏による授業

- 【STEAM Concert】お昼休みの素敵な10分間!

- STEAM特別セッション

- 【探究Ⅰ】「T-Discoveryツアー」ポスター発表会

- 【STEAM基礎】日々、挑戦中!

- 【探究Ⅱ】探究中!

- 探究Ⅰ「コミュニケーションワークショップ」

- 探究Ⅲ 英語要旨発表会

- 【STEAM基礎】バハラム・イナンル氏(NPO法人ピース&ネイチャー代表理事)による講演

- 令和2年度

- 理数科1年生 STEAM講演会「人工知能を理解する」

- 探究Ⅰ『未来からの挑戦状』口頭発表会

- クロスオーバープログラムⅠ平田オリザ先生による特別授業

- 探究Ⅰ「未来からの挑戦状」クラス発表会

- STEAMキッズフェス

- 探究Ⅰ 基調講演

- 探究Ⅰ 市長講話

- STEAM教育講演会

- 探究Ⅱ ダンスワークショップ

- 【探究ⅠにおけるSTEAM教育の実践】

令和4年度

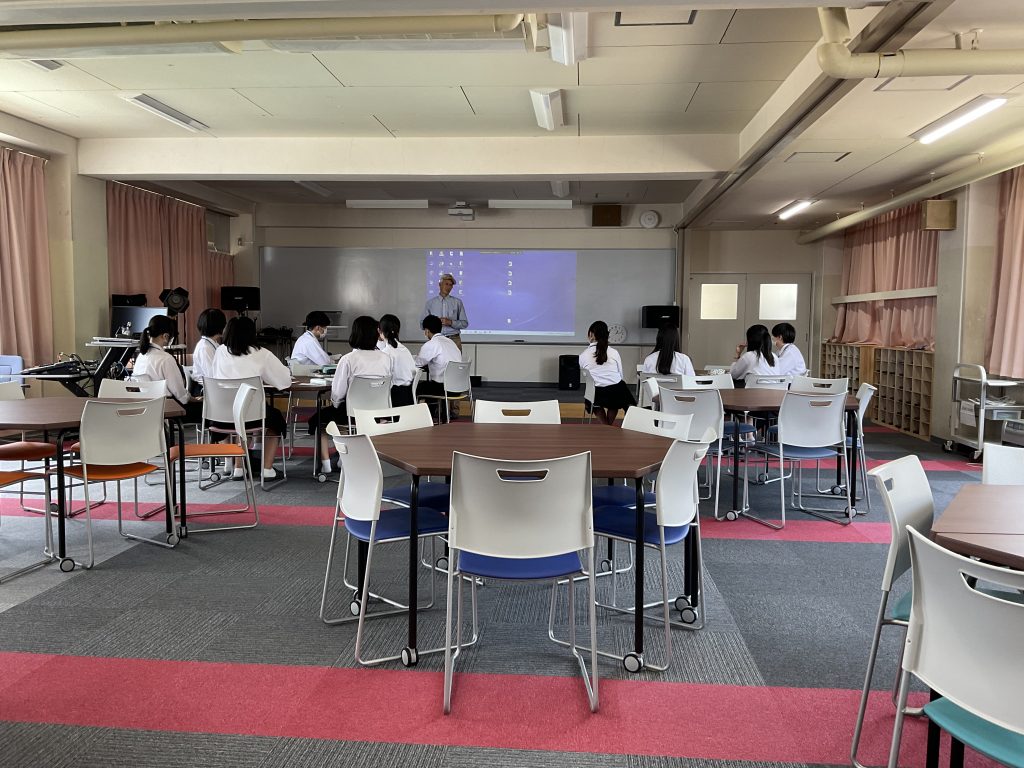

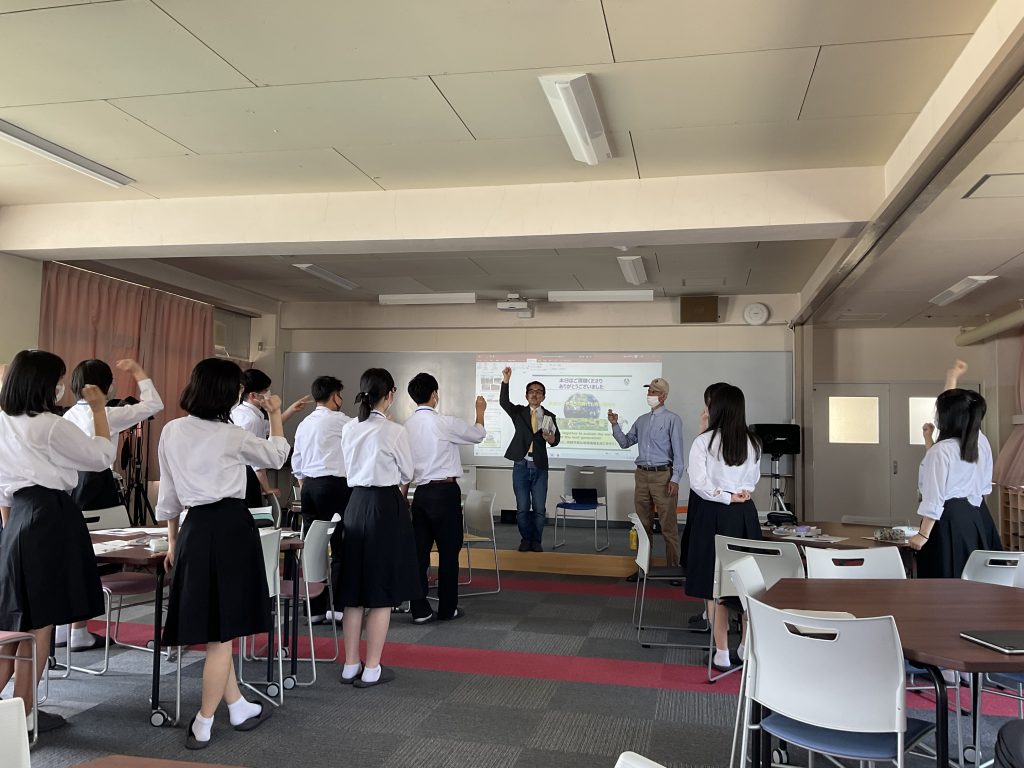

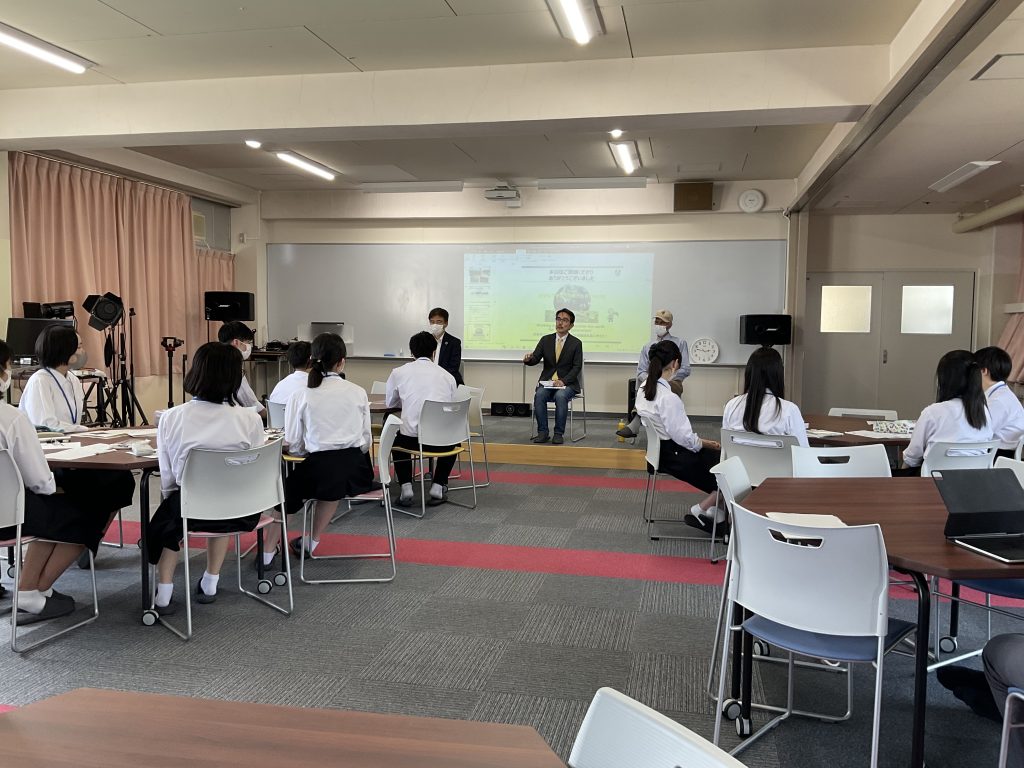

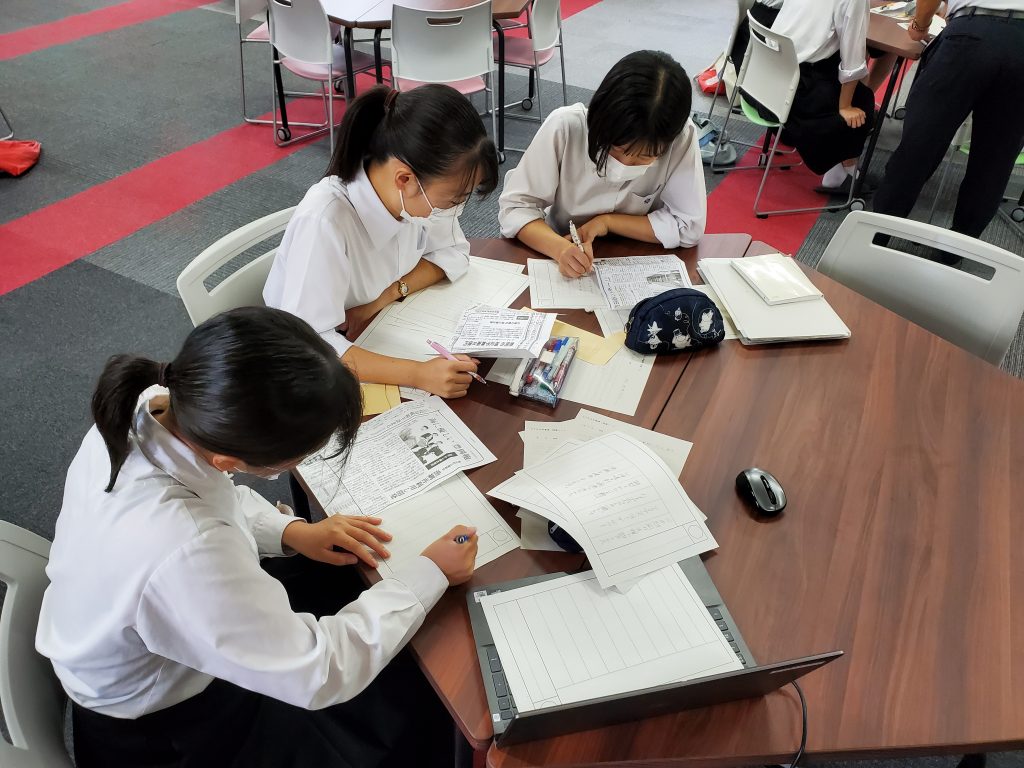

【STEAM教育】第2回コミュニケーションワークショップ

日時:12月13日(火)~15日(木)

会場:STEAMルーム

参加生徒:1学年全クラス

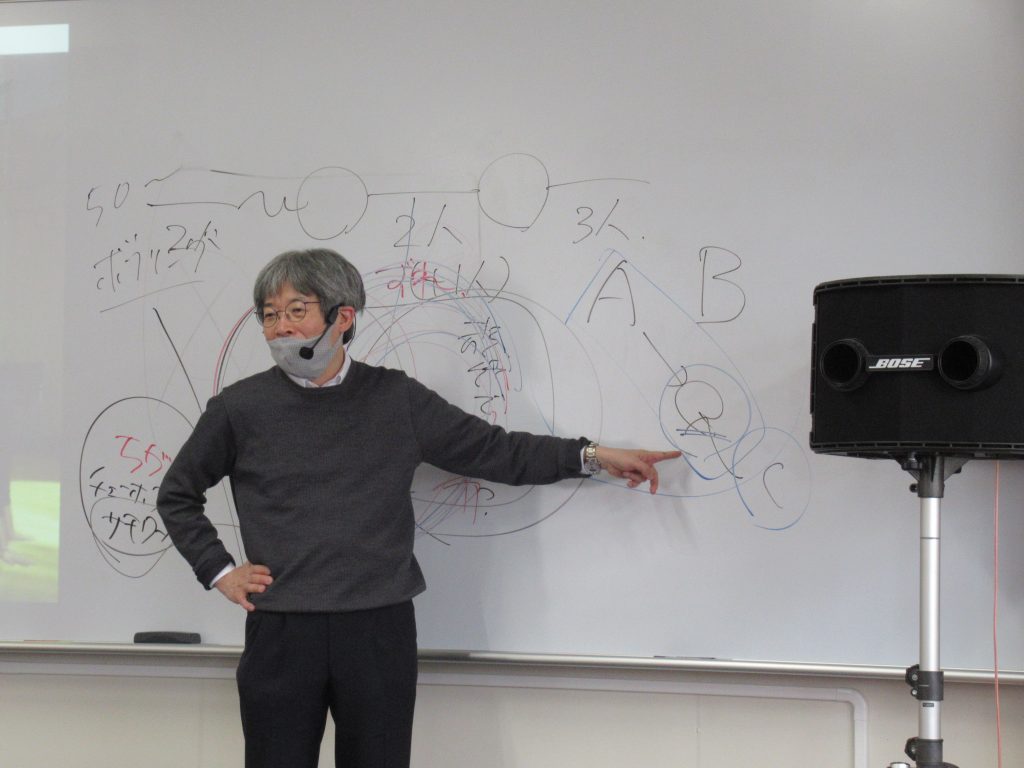

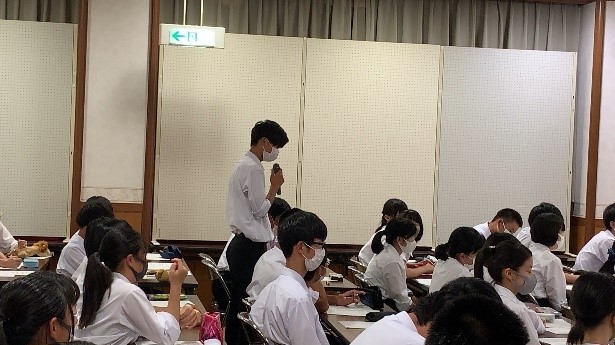

1学期に引き続き、芸術文化観光専門職大学より飛田勘文先生をお招きし、第2回コミュニケーションワークショップを実施しました。

今回のワークショップでは、グループ毎に探究Ⅰ『未来からの挑戦状』のテーマから3つの軸を選択し、市役所職員になりきった1学年の生徒たちが市長役の飛田先生に、より良い豊岡市にするためのアイデアを提案する取り組みを行いました。

前半はグループに分かれて、軸の決定、アイデアの考案、資料やポスターなどの準備をしました。生徒たちはこれまでの探究活動で得た知識と用意された様々なアイテムを活用し、オリジナリティ溢れる作品を作っていました。特にこの時間はクラスによって生徒たちの動きが顕著に異なっており、普段の授業とは違った様子を見ることもできました。

後半では、実際に市長が市役所職員の元を訪れヒアリングしていく状況を再現しながら、前半に考えたアイデアをロールプレイ形式で発表しました。新たに市のマスコットを作ったり、ロマンスという抽象的な題材を衣装やアイテムで分かりやすく視覚化して伝えていたり、アトラクション等の施設で遊ぶ市民の様子を実際にメンバーが動いて再現したりと、どの班も大変ユニークな発表をしていました。市長の他にも別の班員が学生、農家、外国人など市民役として、発表班に様々な視点から質問をする時間が設けられました。ほぼ即興に近い質問にも、これまでの探究活動の成果もあり、皆上手に対応していたのには驚きとともに成長を感じました。

将来、自分が課題を発見したとき、今回のワークショップのように仲間と協働し、解決に向けて取り組んだ経験を役立てて欲しいと思います。

【STEAM教育】STEAM講演会

日時:2022年11月11日(金)15:30~17:30

参加人数:約40名

会場:STEAMルーム

福知山公立大学から渡邉扇之介准教授をお招きし、「身近な最適化問題」というテーマで講義をしていただきました。先生は現在、TOYOTAとの共同研究で渋滞の起きない道路づくりにも従事されているそうです。

前半は、データサイエンスの起こりやインドの数学者ラマヌジャンの1729という数字の逸話から現代の暗号やパスワードにつながり、数学を学ぶ大切さを話していただきました。また、技術的なジャンプが起きたとき、背後には数学者が頑張った背景があること、AIには限界が来ているが、背景には数学が上手くいっていない等の話もしていただきました。

後半は、ナップサック問題のアルゴリズムの演習から始め、テニスの練習で8人が全員バラバラの人と練習できるためのローテーションを考えるグループワークをしていただきました。特に、グループワークは参加生徒が全員、ああでもない、こう、でもないと仲間と議論しながら取り組んでいました。その姿に豊高生の頼もしさを垣間見ました。

最後に先生は、「数学って役に立つの?」とよく聞かれるが、カーナビやコンビニの出店場所の選定、感染症のモデル等様々なところで活用されていると話されていたのが印象的でした。

本日は遠路はるばる、ありがとうございました。

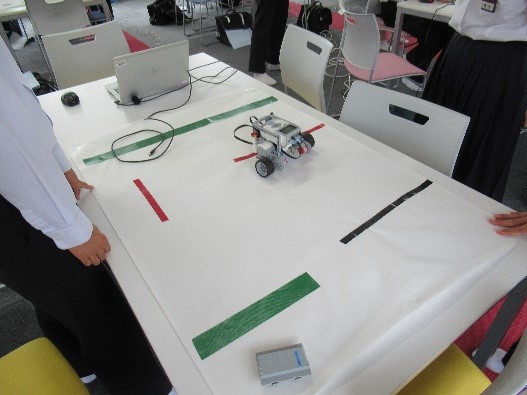

【STEAM教育】STEAM体験会

日時:2022年10月22日(土)9:00~

参加人数:約30名

会場:和魂ホール、和魂ホール下

小学校4~6年生・中学生とその保護者の方々や中学・高校教員を対象としたSTEAM体験会を実施しました。

今回はマインドストーム、マイクロビットによる方位磁石の作製、360°カメラとVRゴーグル、及びドローンの体験の他にもNAO、RoboCar1/10X、3Dプリンターの展示を行いました。

どのセクションでも「自分の番はまだか!」と言わんばかりに、子どもたちが積極的に楽しんでいる様子がうかがえました。また、子どもたちが体験している間には、保護者や教員の方々とSTEAM教育に関する本校の取り組みや、機材の活用方法などをお話しする機会を持て、我々としても大変やりがいの感じられた体験会となりました。

今回の体験会を通じて、STEAM教育を推進する本校の取り組みが、より一層身近なものになればと願っております。

【STEAM教育】VRゴーグル生徒体験会

日時:2022年7月20日(水)11:30~

参加生徒:10名

会場:STEAMルーム

昨年度末購入したVRゴーグル(Meta Quest 2)と360°カメラ(RICOH THETA Z1)の生徒向け体験会を実施しました。どの生徒も初めて使用する機材にとまどいながらも「すごーい!」と歓声をあげながら、巧みに使いこなしていました。

今回は、YouTube VRを見たり、以前実施したSTEAMコンサートを見たりしました。操作にすぐに慣れた生徒は、いろいろなアプリを試していました。

これから授業等でも導入されていくのでしょうか?豊岡高校で少し先の未来を体験できたように感じました。2回目を実施する時は、参加生徒も増えると嬉しいです。

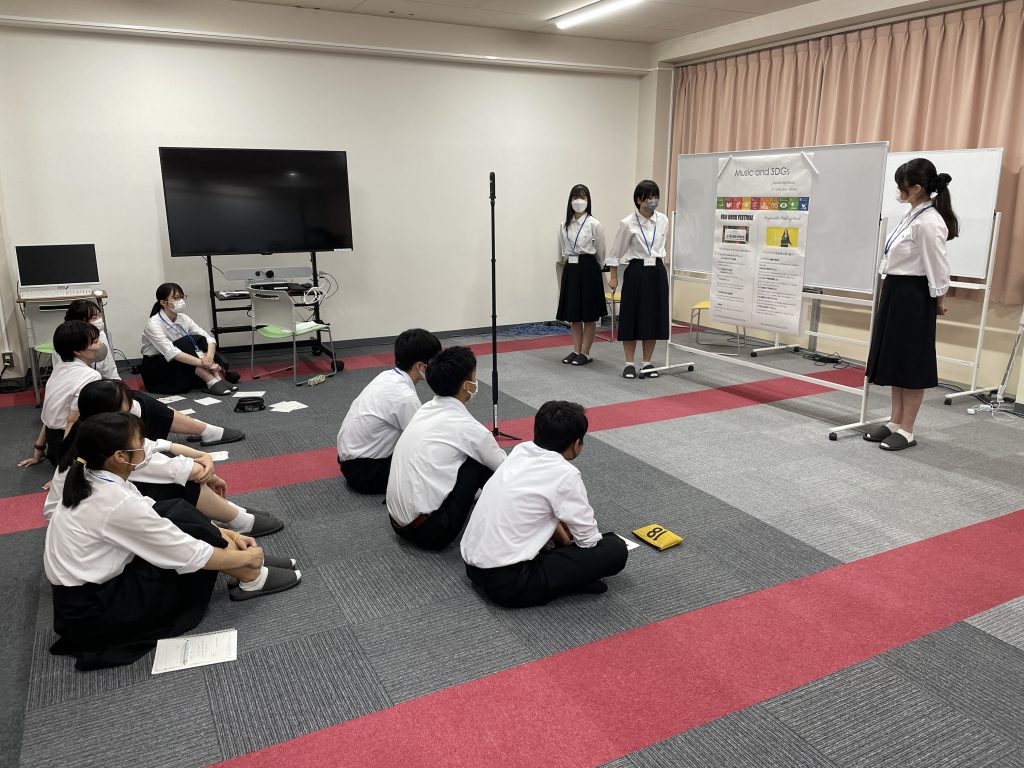

【STEAM基礎】○○✕SDGs

日時:7月19日(火)2校時

会場:STEAMルーム

本日は、豊岡高校独自の「STEAM基礎」という授業の様子をお届けします。

STEAM基礎の授業では、普通科3年生の授業選択者が1学期を通してSDGsの様々な取り組みについて学習してきました。SDGsと生徒自身の興味関心のある内容を組み合わせて、ポスターを作成しました。音楽✕SDGs、アパレル✕SDGs、歴史✕SDGsと多様な内容のポスターが出来上がりました。本日は、そのポスター発表の日でした。どの班も、今まで学習した事柄を全て活用し、素晴らしい発表会となりました。

1学期のSTEAM基礎はこれで終了ですが、2学期からも生徒たちの成長が楽しみです。

【STEAM教育】第1回コミュニケーションワークショップ

日時:7月12日(火)~14日(木)

会場:STEAMルーム

本授業は、新しいイノベーションを生み出すアート的思考力を育成する授業です。本校では、様々な授業や行事を通して、生徒の論理的思考力やアート的思考力を育成しています。

今年度も近隣の芸術文化観光専門職大学の飛田勘文先生をお招きし、コミュニケーションワークショップを実施しました。今年度は、昨年度実施できなかった理数科の生徒にも実施することができ、1年生の全クラスで行いました。

前半は、昨年度と同様アイスブレークを行い、生徒たちに表現することの楽しさを教えていただきました。後半は、まず、論理的思考を体験するために、絵本の1シーンを取り出した用紙をグループ内で相談しながら、様々なカテゴリーに分類していきました。次に、同じ用紙を用いて、新しい物語の創造に挑戦しました。グループ内で議論しながら、用紙を切り貼りしたグループ、風船やぬいぐるみなどの装飾を用いたグループ、ストーリーが永久にループするように配置したグループ等、様々な創意工夫が見受けられました。

生徒には、このような体験を通して、新しい何かを作り出せる人物になってほしいものです。

【探究Ⅲ】 英語論旨発表会

5月25日と26日に探究Ⅲの「英語論旨発表会」が行われました。

グループ毎に研究したテーマについて英語科の先生やALTの先生の前での発表後、質疑応答を行いました。

今年度はより対話的で双方向の「やりとり」となるよう質疑応答を工夫し、生徒たちのアイデアをより深堀りできるよう努めました。

慣れない英語で即座に質問に答えることに苦戦する様子もありましたが、ノンバーバルコミュニケーションを活用したり、視覚資料を用意していたりと、チームで協力して一生懸命に伝えている姿がとても印象的でした。

今回の経験を活かして、今後もグローバルな発信力を磨き続けて欲しいと願っています。

【STEAM基礎】SDGsとNPO法人の取り組み

日時:5月25日(水)5・6校時

会場:STEAMルーム

今回のSTEAM基礎では、昨年も講演をしていただいたNPO法人ピース&ネイチャー代表理事バハラム・イナンル氏に来ていただきました。

講演では、NPOの活動とSDGsとの関わりについて、お話しいただきました。NPO活動では、「知識を得て、体験し、行動を起こす」人材を育成しているお話もあり、本校の生徒にも通ずることだと思います。

事前にSDGsについて調べており、生徒は「内容が難しく具体的に何をしたら良いか」と質問していました。バハラム氏からは、「SDGsのヒントは昔の日本の暮らしにある。もったいないという精神が大事だ」と答えていただきました。また、「平和とは何か?」と質問した生徒には、「わびさびの心や、相手の立場になって、相手の幸せを考えること。自分の心に平和を作り、相手に与えることで平和が訪れる。」と答えていただきました。

生徒たちも最初は緊張していましたが、講演後はたくさんの質問に答えていただき、国際理解や自然保護、SDGsについて学びを深めた様子でした。

【STEAM基礎】折戸氏による授業

今年度も、北兵庫ドローンスクール折戸宏次氏にドローンについての授業をしていただきました。ドローンの歴史や現在の活用方法についての講義のあと、実際に操縦をしたりプログラミング飛行をしたりしました。

操縦に関しては、教室(STEAMルーム)の壁や天井に当たらないか心配していましたが、みんな上手に操縦をしていました。プログラミングは、前回までの授業でレゴマインドストームを用いてプログラミングを経験していたこともあり、複雑な飛行を実現することができました。またドローンにカメラが付いているので、ドローンならではの画角で写真や動画を撮ることもできました。

地域社会の課題へのアプローチ方法などを考えるときに、今回の講義やプログラミング飛行の経験を生かしてほしいと思います。

令和3年度

STEAM講演会「農業分野における科学技術の進展と国際協力」

日時:3月18日(金)

日本水土総合研究所顧問で本校卒業生の齋藤晴美氏をお招きし、「農業分野における科学技術の進展と国際協力」というテーマで講演をしていただきました。

日本の農業の担い手が少ないという課題について、温暖化やスマート農業、自動走行、農業用水、国際協力等、様々な視点で講師のこれまで携わってこられた事業や、ご経験についてお話いただきました。大きな変革を起こすためには、政策による変革か技術革新による変革しかないというお言葉が印象的でした。今はちょうどその過渡期であるとも述べられておりました。

質疑応答も現2年生らしく非常に活発で、講演会終了後も個別に質問に行く生徒がいるほど大盛況でした。

本日は遠路はるばる、ありがとうございました。

探究Ⅰ「第3回コミュニケーションワークショップ」

日時:1月19日(水)

会場:芸術文化観光専門職大学 静思堂シアター

1~3年生の希望者を対象に、コミュニケーションワークショップを実施しました。今回は、本校ではなく芸術文化観光専門職大学におじゃましました。

前半は、講師の方から提案されたゲームを3種類行いました。生徒の記録力を試されたり、伝える能力を試されたりと、工夫していただきました。

後半は、「アルバイトの休憩室に2人いて、人が入って挨拶する」というシーンに演出を加えるワークショップを行いました。生徒それぞれ思い思いに演出を加え、多種多様なおもしろい場面が作られました。演出家の演じたいシーンと、観客側の受け取り方が異なることに、生徒は納得したり、あーっと気づいたりしていました。

講師の村井まどか氏からは、「観客の想像力を刺激する演劇が良いもので、何でも説明される演劇はつまらないものになる。」と生徒たちに伝えていたのが印象的でした。想像する余白が、物事を面白くするのだなと感じたワークショップでした。生徒たちも初めて訪れた専門職大学に満足していました。

探究Ⅰ「第2回コミュニケーションワークショップ」

日時:12月16日(木)、17日(金)

会場:STEAMルーム

普通科1年生「探究Ⅰ」の授業ではSTEAM教育を通じて、生徒たちに課題解決力とコミュニケーション能力を身につけることを目指しています。

1年生は2学期に、「理想の地域とは何か?」というテーマで、探究し続けてきました。

今回も、12月16日と17日の2日間、芸術文化観光専門職大学の飛田勘文先生をお招きし、1クラス2時間連続で授業を行いました。そこでは、主にA(Arts:芸術またはリベラルアーツ)に注目して、演劇的手法を用いたコミュニケーション能力、さらに課題解決力の育成を目指しました。

前半は、身体表現をテーマに、伝言ゲームや1人の動作の真似をしたりして心と体をほぐしていきました。

生徒たちは、恥ずかしそうな顔をしながらも、思い思いに体を動かしていました。

後半は、12月14日に行った探究学習発表会で作成したポスターを用いて、内容の深化を図りました。地域の様々な立場の方になりきり、友達と協働してポスター内容の深堀りを演劇的手法を用いて行いました。

発表においては、恥ずかしそうにしながらも、各自が役になりきって工夫を凝らした即興劇を完成させさていました。

今回のワークショップで学んだことを、2年生での探究Ⅱに活かしてほしいです。

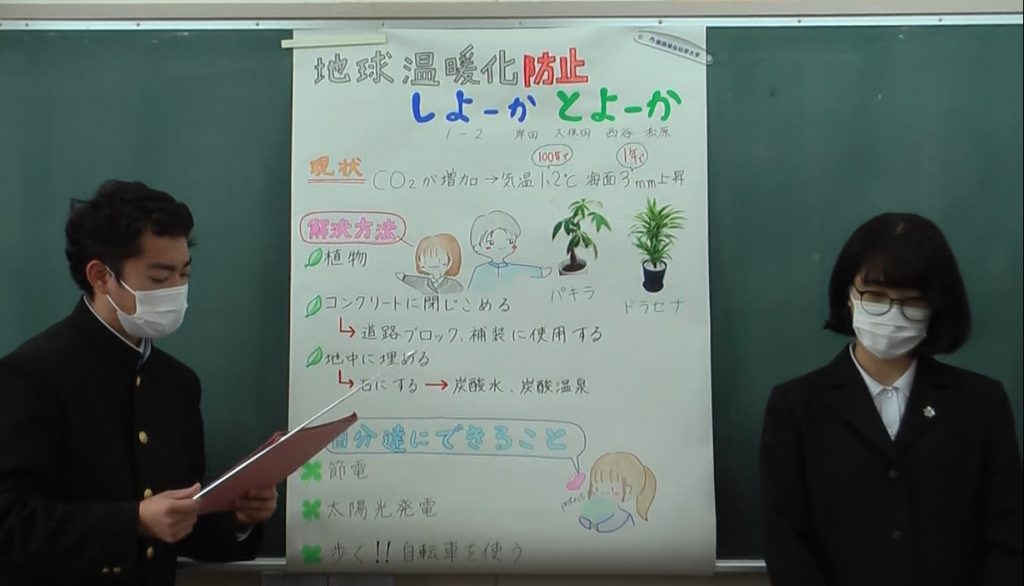

【探究Ⅰ】学年ポスター発表会

日時:12月14日(火)5・6時間目

会場:和魂ホール

探究Ⅰでは、グループに分かれて「理想の地域」について討議をしてきました。そして今回、アイディアをポスターにまとめて発表をしました。どの班も地域課題を様々な視点でとらえて、ユニークな解決策をまとめられていたと思います。開会式の教頭先生の話の中で、「発表を聞いて質問をする、それに答えるという活動も探究活動の大切なプロセスの一つ」とありましたが、質疑応答の時間も余すことなく活発に意見を交わすことができていたと思います。これらの力をもとに、今後の探究活動に励んでほしいと思います。

【STEAM Concert】お昼休みの素敵な10分間!

第2回のSTEAMコンサートが11月26日(金)の昼休みに音楽室で開催されました。前回に続けての田村太郎先生と初出演の3年生の生徒によるピアノ演奏でした。今回の曲目は「愛」をテーマにした2曲が演奏されました。田村太郎先生によるカーペンターズの「Top of the World」と3年生の生徒によるリストの「愛の夢 第3番」でした。今回も音楽室の入り口には、リストやカーペンターズについての説明が書かれたチラシがあり、演奏者の想いに触れることが出来ました。多くの生徒や教員が昼休みに素敵な時間を過ごすことができました。

第3回は1月の4週目に予定しています。今から次回が楽しみです。

【STEAM講演会】ディープフェイクを見破れ!

岡山大学大学院の栗林稔准教授をお招きし、「ディープフェイクを見破れ!」というテーマで講演をしていただきました。

第一部は、AIにまつわる○☓クイズでアイスブレイクを行っていただきました。

第二部は、ディープフェイクの技術に関することを実際の写真や映像を用いて、分かりやすく教えていただきました。もうすでに人の目や耳では判別できないフェイクコンテンツがあることを知り、全員驚いていました。フェイク画像も、昔の合成写真よりも精巧で見分けがつかなかったのが印象的でした。

AI技術の光と影、フェイクコンテンツへの対策、情報リテラシーの関心の高まりが必要だと話されており、これからの社会を生き抜いていく生徒にこそ大事だなと感銘を受けました。

第三部は、参加者全員からの質疑応答を行いました。非常に活発なやりとりで、40分以上に及びました。

ディープフェイクの技術を、医療分野に応用できることを知り、AI技術はコンピュータの中だけでなく、様々な分野に応用できることを学びました。

本日は遠路はるばる、ありがとうございました。

【STEAM基礎】折戸氏による授業

北近畿ドローンスクール折戸宏次氏による、ドローンについての授業がありました。ドローンの歴史や現在の活用方法、関連する法令について授業をしていただきました。また、ドローンがなぜ飛ぶのかといった工学の話もしていただきました。現在、様々な分野でドローンの活用方法が模索されていて、柔軟なアイデアが必要とされていることも知りました。

授業は教室のみではなく、グランドでも実施されました。ドローンの操縦やプログラミング飛行、高額で大きな農業用ドローンの操縦もさせていただきました。

ドローンを通じで、プログラミングや今後の産業について考えることができたと思います。

【STEAM基礎】田上氏による授業

2学期当初から計10回、本校卒業生の田上敦士氏によるコミュニケーション力の授業がありました。田上氏は以前はテレビ局に勤務されていて、現在はFMジャングルにご出演もされています。放送局やニュースの裏側、情報の受発信について授業をしていただきました。またニュースキャスター体験などもさせていただき、生徒自身でニュース原稿を書いて、カメラの前でアナウンサーとして収録しました。実際に原稿を読んでみると、文字では分かりやすかった内容が声で伝えると分かりにくくなるなどがあり、人に伝えるときに必要なことを考えることができました。

最終日には、田上氏自身の経験から、高校生活についてのアドバイスをいただきました。「自分の可能性を広げること」を、今後も精一杯挑戦してほしいと思います。

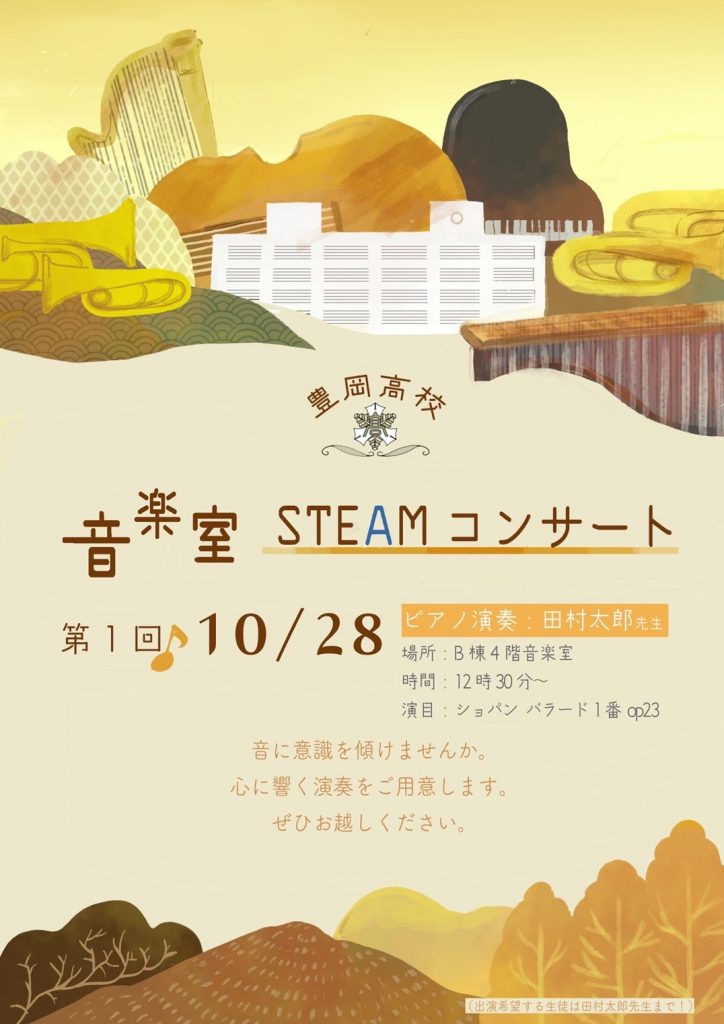

【STEAM Concert】お昼休みの素敵な10分間!

第1回のSTEAMコンサートが10月28日(水)の昼休みに音楽室で開催されました。演奏は田村太郎先生で、ピアノでショパンの曲を演奏してくださいました。音楽室の入り口には、ショパンや曲の説明が書かれたチラシもあり、それを読んでから演奏を聴くことでより一層楽しむことができました。音楽室には入りきれずに廊下で立ち聞きの人もいるくらいの多くの人が、昼休みの素敵な10分間を過ごすことができました。

第2回は11月22日(金)の予定です。演奏してくれる人も募集中です!ぜひ、田村先生まで!

STEAM特別セッション

宇宙科学研究所の田中智教授とプロのチェロ奏者の田中里奈先生をお招きし、「科学と芸術」というテーマで講演していただきました。

この特別セッションは田中教授のお母様が本校の卒業生である御縁で実現したもので、お母様からも書籍を数多くご寄贈いただいております。

まずは本校の校歌にアレンジを加えてピアノとチェロで演奏していただきました。

第一部は、田中里奈先生からクイズ形式でチェロについてわかりやすく教えていただき、2曲、演奏していただきました。

第二部は、田中教授からハイパーソニックエフェクトについて講義を受けました。ハイパーソニックサウンドを聴くと、リラックスや免疫機能の向上等が期待され、研究が盛んに行われていること。また、聴覚だけでなく、視覚にもあるのではないかと研究が行われていることを学びました。最近はオンライン会議やヴァーチャルな活動が増えているが、自然の音に耳を傾ける等本物に触れて体感して欲しいと話されていたのが印象的でした。

第三部は、4曲演奏していただきました。最後に、何事も地道に続けることが大切だと生徒たちに激励の言葉をいただきました。

本日は非常に暑い中、ありがとうございました。

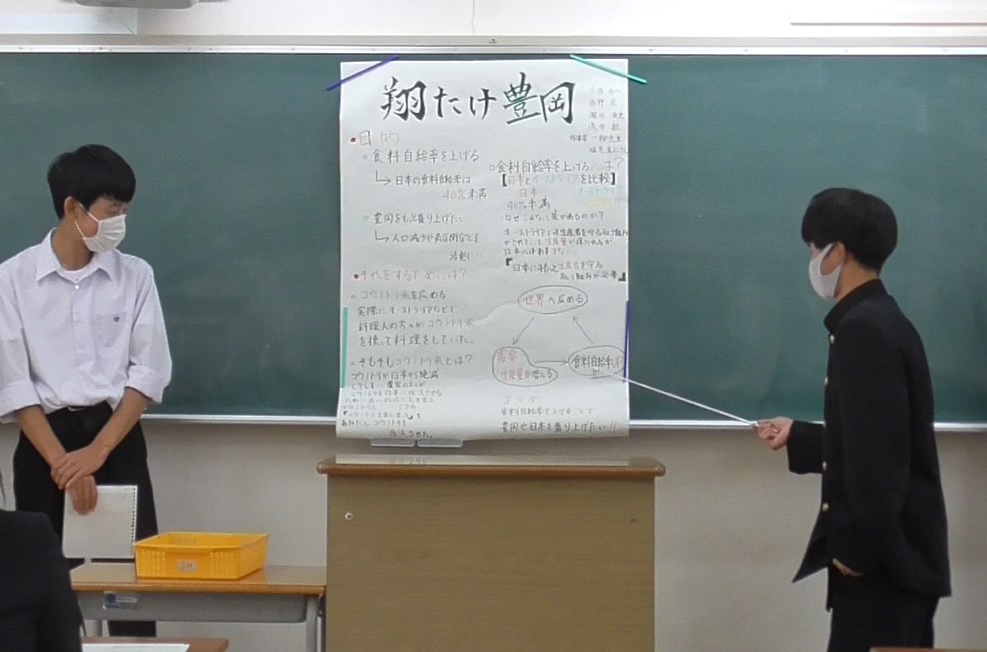

【探究Ⅰ】「T-Discoveryツアー」ポスター発表会

日時:7月19日(月)午後

会場:和魂ホール

探究Ⅰでは、7月12日(月)にT-Discoveryツアーを実施しました。T-Discoveryツアーでは、

- 経営者や事業所の幹部の経営理念や人生哲学に触れ、人生設計について考える一助とする。

- 但馬にも先端分野の科学技術を持ち、社会に貢献している企業があることを知る。

- 活動内容をまとめ、発表することで、プレゼンテーション能力を育成する。

を目的として、但馬の20の事業所に分かれて訪問させていただきました。そこで学んだことをポスターにまとめて、7月19日(月)に発表会を行いました。

発表会では、ポスターを指し示しながら訪問した事業所について一生懸命説明していました。地域や国の事業を担っている、また、先端技術を持っている但馬の企業で学んだことを、生徒同士で共有できたと思います。また、5分間の発表時間の長さや、聞いている人の方を向く難しさなどを感じられたと思います。今回の経験を今後の発表に活かしてもらえたらと思います。

【STEAM基礎】日々、挑戦中!

今年度からはじまった「STEAM基礎」の授業ですが、いろいろなことに挑戦しています。

以前、外部講師の方からSDGsについての講義を受けました。最近では、映画についての講義も受けました。そこで学んだことをもとに、英語によるSDGsの啓発動画の作成に取り掛かりました。現在は撮影が終わり編集作業をしています。一からストーリーを考えて、小道具や演出、編集なども各グループで試行錯誤をしていて、とてもユニークな作品が出来上がりそうです。各自の得意なことを生かしながら協力して作業をしており、今後もそのチームワークで挑戦し続けてもらいたいと思います。

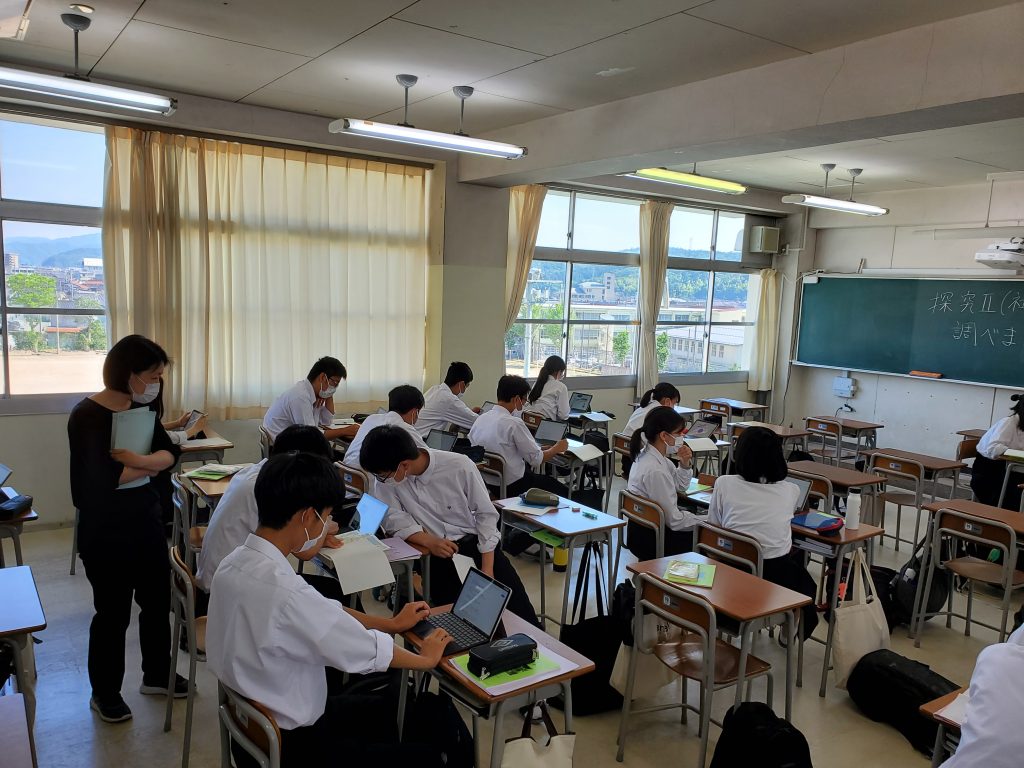

【探究Ⅱ】探究中!

2年生普通科では、各自で研究テーマを決めて1年間研究をする「探究Ⅱ」の授業があります。学校内外でテーマに沿って研究をしますが、学校内ではHR教室や図書館、情報教室などで活動しています。また、タブレット端末も活用していますので、端末を持ってテーマが似ている人同士で集まり議論をしています。いろいろな資料や議論をもとに、今後も探究活動を進めてほしいと思います。

姫路女学院山田基靖学園長による講演会

外務省から姫路女学院中高に派遣されていらっしゃる山田基靖学園長による講演会が5月27日に開催されました。

「グローバル&グローカル社会に求められる課題解決能力~持続可能な開発目標を視座として~」と題してSDGsを中心に山田先生のニューヨークでのご経験を生徒の視点に立たれて、今後、生徒が将来を見据えるときにどのようなモチベーションであるべきかを教えていただきました。

SDGsについては、どのような職業であってもSDGsと関連があることを知ることができ、SDGsについて深く理解することができました。生徒の将来にSDGsが深く関わることを生徒たちは自覚した様子でした。

探究Ⅰ「コミュニケーションワークショップ」

日時:5月27日(木)、31日(月)

会場:和魂百年館、小体育館

普通科1年生「探究Ⅰ」の授業ではSTEAM教育を通じて、生徒たちに課題解決力とコミュニケーション能力を身につけることを目指しています。

1年生はこれまでの授業の中でインタビューゲームを行い、多元的な自己理解能力や表現力を培ってきました。

今回は、5月27日と5月31日の2日間にかけて芸術文化観光専門職大学の飛田勘文先生をお招きし、1クラス2時間連続で授業を行いました。そこでは、主にA(Arts:芸術またはリベラルアーツ)に注目して、演劇的手法を用いたコミュニケーション能力、さらに課題解決力の育成を目指しました。

生徒には2つの課題が与えられました。1つ目は、複数でポーズを取り、それに対してタイトルをつけるという課題でした。生徒たちは、難しそうな顔をしながらも、周囲と相談しながら思い思いにタイトルをつけていました。

2つ目は、外部から来た人に豊岡をPRする場面の演劇を考案するという課題に挑戦し、友達と協働してストーリーを模索し、発表においては、恥ずかしそうにしながらも、各自が役になりきって効果的な工夫を凝らした演劇を完成させさていました。

飛田先生から「演劇にはサイエンスと異なる想像力が必要。また、演劇は架空の空間なので、未来も想像できる。」という言葉が印象的でした。

次の単元「T-DISCOVERYツアー」でさらに豊岡の良い所を再発見して欲しいです。

探究Ⅲ 英語要旨発表会

5月26日(水)と5月27日(木)に探究Ⅲ「英語要旨発表会」が行われました。

探究Ⅲの授業では1、2年次に磨いた「課題発見力」と「思考力」で、2年次に取り組んだ探究活動の研究成果の要旨を英語で発表しました。

ネイティブスピーカーの先生(ALT)や英語科の先生の前でグループごとに英語で研究成果の要旨を発表し、質疑応答を行いました。

生徒は英語での発表が初めてのこともあり、とても緊張した様子でしたが、一生懸命に相手に英語で伝えようとする姿が堂々としていました。

【STEAM基礎】バハラム・イナンル氏(NPO法人ピース&ネイチャー代表理事)による講演

日時:5月6日(木)5・6校時

会場:STEAMルーム

豊岡高校では、今年度から学校設定科目として「STEAM基礎」という授業が開講されています。今回のSTEAM基礎では、本校OBの西垣秀樹氏からのご紹介でNPO法人ピース&ネイチャー代表理事バハラム・イナンル氏に講演をしていただきました。

バハラム・イナンル氏は、イラン・イラク戦争を体験したイラン人で、1995年に初来日されました。阪神淡路大震災でのボランティア活動などを経て、国際理解と自然保護を目指すNPOを設立されました。

講演では、イランから日本に来られてNPOを設立された経緯や、現在取り組んでいる様々な国の方との農作業や古民家再生などの活動、これからの社会と環境に必要なことについてお話していただきました。また、「誰一人取り残さない」というSDGsの考え方についてもお話ししていただきました。

生徒たちも最初は緊張していましたが、講演の後半にはたくさんの質問に答えていただき、国際理解や自然保護、SDGsについて興味を持った様子でした。

令和2年度

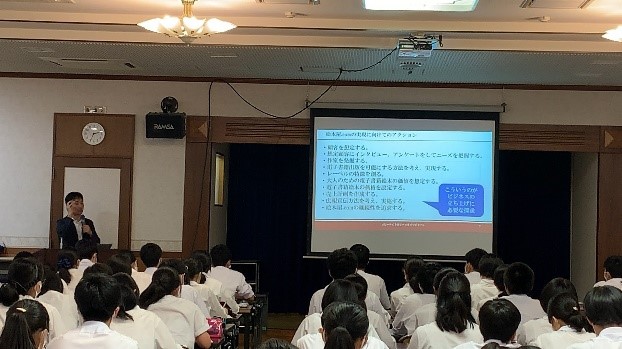

理数科1年生 STEAM講演会「人工知能を理解する」

理数科1年生及び希望者を対象に公立福知山大学の山本吉伸教授による「人工知能を理解する」というタイトルでSTEAMの特別講義が行われました。

前半の講義では大学がどういったことを学ぶところなのか、高校と違いは何かを判りやすく説明して頂きました。

後半からは人工知能、AIがどういったものなのか、ロボットの語源から現在主流となっているアルゴリズムまでかみ砕いて説明して頂きました。

その後はAIが実際にどのようにして答えを導き出しているのか理解するために、AIがプログラム上で行っている動きをロールプレイしました。

最初は何をやっているのか分からなかった様子の生徒たちでしたが、回数を重ねるうちに役割を理解し、AIのニューラルネットワークが構築されていく様子を体験しました。

実際にAIが行っていることを体験することで、AIがどのようなものなのか体感できたのではないでしょうか。

今回の演習が将来の進路選択や課題研究に活かせることを願います。

探究Ⅰ『未来からの挑戦状』口頭発表会

12月18日(金)に探究Ⅰ『未来からの挑戦状』代表班による口頭発表が行われました。

11月19・20日にクラス発表会が行われ、そこで選出された代表班がスライドを作製し、口頭発表を行いました。作製期間は短いものでしたが、どの班も研究の成果を伝えるべく、真剣にそして楽しみながら作業を行っていたことがとても良かったと思います。

発表では、スライドの見せ方、発表の仕方は様々でしたが、多くのユーモアを盛り込んだ班があり、会場は時折笑いで包まれました。また、それぞれの班の発表後には生徒から積極的に質疑がなされていました。聞き手はいろんなことに疑問を感じ、発表者はその疑問に答えられるようにテーマについてより深く調べる。探究にとって、大切な流れができていたことに生徒たちの成長を感じることができました。

今回の優秀者は2月6日(土)に行われる『豊高アカデミア』でポスター発表を行います。

| 探究Ⅰ 未来からの挑戦状 学年発表会 テーマ一覧 |

| 豊岡から世界につながる方法 |

| 豊岡の誇り 居場所をかたちにする |

| 未来のまちをデザインしよう!U16空き家とコミュニティデザイン |

| 地球温暖化とごみ問題、君ならどう立ち向かう? |

| withコロナ時代における自然体験の必要性 |

| 地域コミュニティって何? |

| さあ!これからの医療と生活の話をしよう! |

| 未婚率を下げる |

| あなたがもし豊岡移住の宣伝部長だったら… |

| コウノトリと共に生きる ローカル&グローバルな取組み |

クロスオーバープログラムⅠ平田オリザ先生による特別授業

12月15日(火)

理数科1年生を対象にクロスオーバープログラムⅠの授業の中で、平田オリザ先生による特別講義、演劇的手法を用いた「これから求められる新しい学力」が行われました。

今回の授業はSTEAM公開授業として行われ、兵庫県下の先生方にお越しいただきました。またオンラインのライブ中継も行いました。

授業では実際に演劇を行いながらコミュニケーションの重要性を学び、文化の違いがコミュニケーションの違いを生むことも学びました。

またこれからの大学入試についても触れられ、今後どのような学力が求められていくのか、またエンパシーをもとに情報の価値を判断し一見同じ情報が人によって異なる意味を持つことを判断するのは、ITではなく人間の能力であることを、ユーモアを交えながら教えていただきました。

生徒たちも最初は緊張した様子でしたが、コミュニケーション・ゲームを行うことで緊張がほぐれ積極的に発言を行っていました。今回の授業によって、これからはどのような学力を身に着けていなかればならないのか、よく理解できたのではないでしょうか。今後の進路選択の参考になることを願います。

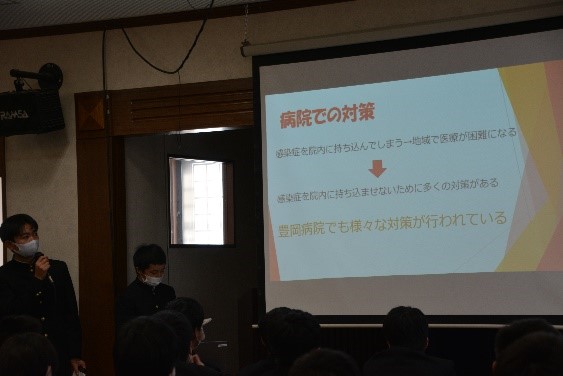

探究Ⅰ「未来からの挑戦状」クラス発表会

普通科1年生の探究Ⅰの授業では、『未来からの挑戦状』に取り組んでいます。

豊岡市から10個の地域課題に関する挑戦状をいただき、高校生の視点で解決に挑む探究活動です。市役所、地元企業や豊岡病院の方にサポーター講師としてご指導をいただきながら、自分たちで決めたテーマの研究、発表を行います。この単元は、

- 豊岡市と連携し「未来からの挑戦状」を糸口として生徒自ら課題を発見し設定する。

- 解決に向けて情報を収集、整理、分析する力をつける。

- 自らのアイディアを周囲の人と意見を交わし、協働する中で自己表現力と他者理解力を養う。

以上の3点をねらいとして、実施しています。

11月19日(木)、20日(金)に講師の方からの講義内容、校外調査やアンケートをまとめた研究・発表をクラスごとに行いました。ポスターも班ごとに様々な工夫が施されていました。また、発表方法も例年にはない演劇を用いた発表をした班がいくつかあり、6月末に実施した劇団「青年団」の授業の効果が垣間見られたように思います。12月には学年発表会がありますので、選ばれた班はそれに向けて、頑張ってください。

【挑戦状テーマ】

- 豊岡の誇り 居場所をかたちにする

- 地域コミュニティって何?

- コウノトリと共に生きる ローカル&グローバルな取組み

- withコロナ時代における自然体験の必要性

- あなたがもし豊岡移住の宣伝部長だったら…

- 未来のまちをデザインしよう!U16の空き家とコミュニティデザイン

- 豊岡から世界につながる方法

- さあ!これからの医療と生活の話をしよう!

- 地球温暖化とごみ問題、君ならどう立ち向かう?

- 未婚率を下げる

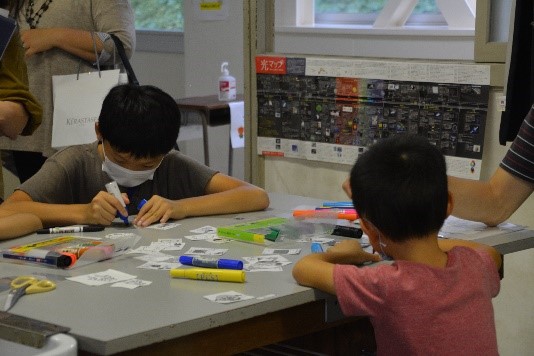

STEAMキッズフェス

日時:9月26日(土)13:00~15:30

本校で小学生を対象にした豊高STEAMキッズフェスを実施しました。このイベントは、小学生にSTEAM教育の柱となるプログラミング的思考の一端に触れてもらうことが目的です。雨天にも関わらず、たくさんの子ども達が集まり、参加人数は約80人を記録しました。

実施したコーナーは「ロボットプログラミング」「ちりめんモンスターを探せ」「化学実験」「ドローン操縦」「人型ロボットとの交流」です。

ロボットプログラミングでは、コンピューターを内蔵したレゴを使って、プログラムで動きを操作しました。

「ちりめんモンスターを探せ」では、ちりめんじゃこに混ざった様々な生き物を分類し、化学実験では、プラスチックのプレートに絵を描き、加熱することでアクセサリーを製作しました。

人型ロボットとの交流では、動きをプログラミングされたロボットに触れ合い、じゃんけんやダンスを体験しました。

子ども達は、スタッフの高校生から指導を受けつつ、興奮しながらも真剣な様子で各実験に挑戦してくれました。人型ロボットとコミュニケーションをとったり、ドローンを操縦したりと、普段はできない経験に声を上げて楽しんでくれていました。

また、スタッフとして運営に協力してくれた本校の生徒たちも、無邪気な子ども達に対して柔軟に対応してくれました。ありがとうございました。

当日の様子が神戸新聞に掲載されました。

(URL:https://www.kobe-np.co.jp/news/tajima/202009/0013735434.shtml)

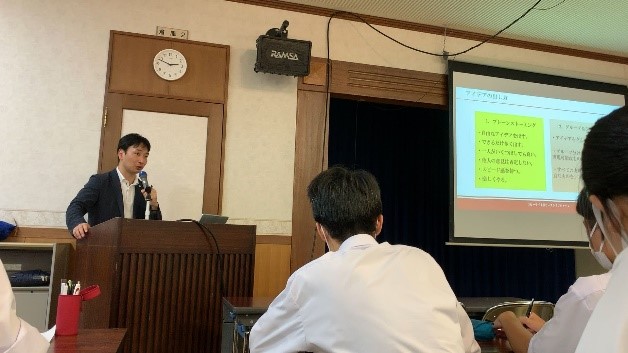

探究Ⅰ 基調講演

日時:9月18日(金)6校時

会場:和魂百年館

普通科1年生を対象に、ピースライフジャパン代表の今井秀司氏をお招きして、「実例から考える探究授業の意味」と題して、探究Ⅰのテーマの一つである「未来からの挑戦状」の活動の、取り組みの姿勢や、アイディアの出し方等、探究活動の核になる部分のお話しをしていただきました。

講演の中で、今井氏の携わった「絵本屋.com」や「コウノトリ米」での成功例を挙げられ、探究活動には、「解決力」「実現力」「継続力」が必要である。絵にかいた餅にならないようにすることが大切であり評価されるアイディアには必ず、それを成立させるための理論や根拠があると述べられていました。

ブレーンストーミング、グループ&フォーカス、オズボーンのチェックリストなど、具体的なアイディアをまとめる方法や、PREP論法というポスター発表や口頭発表で使えるテクニックを教えていただきました。これらの方法を用いて、探究活動を深めてほしいです。生徒たちに期待しています。

地元で活躍されている方から実例を交えて、探究活動で必要なアイディアの出し方について、勉強なることが非常に多く、その後の「未来からの挑戦状」の取り組みへとつながる有意義なものとなりました。

探究Ⅰ 市長講話

日時:9月16日(金)6校時

会場:和魂百年館

2学期に入り、普通科1年生は総合的な探究の時間「未来からの挑戦状」が始まりました。

「未来からの挑戦状」とは、1年生普通科対象に豊岡市の協力を仰ぎ、但馬内の企業やコーディネーターを講師として招き、豊岡市が抱えている地域課題10テーマの提示を受け、生徒たちがその解決に向けて協働探究するものです。

本日は中貝豊岡市長自ら豊岡市の現状と市長が目指している豊岡市の姿についての講演をいただきました。現在開催中の豊岡演劇祭での新しい試みや、国際観光芸術専門職大学(仮称)の可能性と期待、多くの人が来てみたくなる、住みたくなる町づくりを示してくださいました。

講話の中で、「コロナ禍で、『密』が価値を失い、『疎』の価値が回復してきた。『疎』の非効率さはテクノロジーでカバーする」という市長の言葉が印象的でした。また「演劇的手法とは、コミュニケーションに必要な、『共感力』と『表現力』が身に付く方法であり、小・中学校で演劇の授業を取り入れている。是非高校でも取り入れて欲しい」と述べられていました。

講演後には、各クラスから選ばれたパネラーが、市長とパネルディスカッションを行い、講演の疑問や、専門職大学への期待を直接市長と議論しました。「専門職大学に留学が必要ではないか?」という質問が出ると、市長からは「もちろん必要であるが、豊岡から海外へ留学することも必要である。また、海外からも講師を招きたい。」という回答を得ました。また、「コロナが収まったら、やりたいことは何か?」という質問については、「今、インバウンド関係が全て止まっているので、コロナが収まれば、一気に進めていきたい。」とも述べられていました。観光や、演劇、新大学への期待など、豊岡市の明るい未来を提示していただきました。

地元の市長と語り合うことで、新たな視点や地域に対して興味が湧き、その後の「未来からの挑戦状」における自らの課題発見へと繋がる有意義なものとなりました。

STEAM教育講演会

日時:9月11日(金)5・6校時

会場:和魂百年館

本校は、本年度から3年間、兵庫県よりSTEAM教育実践モデル校に指定されました。その実践プログラムの一環で、県教育委員の牧村実先生に「テクノロジーで切り拓く未来~困難を乗り越え、頂点を目指した挑戦~」という演目で、1・2年理数科の生徒を対象に、講演をして頂きました。

講演では、川崎重工業株式会社のこれまでの取り組みを紹介していただきました。その中で、生徒にとっても身近な話題でもあり豊岡に関わりの深いドクターヘリの製造についても触れられました。

また、①将来を見通す、②それを実現するために、何をするべきか考える、③目標達成に向けて責任感を持ってアクションを起こす、④様々な経験を積み、難しい課題にも即時に対応、の4点が目標達成に大切だと述べられました。そして、与えられた「例題」を解くのではなく、自ら「例題」を創れる人財になって欲しいと述べられていたことが非常に印象に残っています。

興味や探究心を喚起された生徒たちから活発な質問が出て、時間の都合上制限せざるを得ない状況でした。

今回の講演を通して、生徒たちには、自ら「例題」を創れる人物になって欲しいものです。

探究Ⅱ ダンスワークショップ

日時:9月10日(木)6校時

会場:体育館

2年生の探究Ⅱの活動の一環で、神河町在住のダンサー京極朋彦先生と伊藤歌織先生をお招きして、ワークショップをしていただきました。初めは、生徒たちも緊張していましたが、ワークショップが進むにつれ、楽しそうな笑顔があふれていました。

相手に伝えるという視点で肉体を動かすと単なる側転の動きが微分され、一つ一つの筋肉の動きが自己主張を始めます。

ワークショップ後に、インタビューの時間もいただき、生徒たちも熱心にインタビューしていました。

京極先生から生徒たちへ「動きに名前をつけると、小さい子どもたちにも分かりやすくなる」など、コミュニケーションに関するアドバイスを多くいただきました。

今回のワークショップの内容がポスター発表のときに、どのように活かされるのか楽しみです。京極朋彦先生、伊藤歌織先生、ありがとうございました。

【探究ⅠにおけるSTEAM教育の実践】

本年度から豊岡高校は3年間のSTEAM教育の研究指定校となりました。

STEAM教育とは

S(Science:科学)

T(Technology:技術)

E(Engineering:工学) ※兵庫県においては(English:英語)も重視

A(Arts:芸術またはリベラルアーツ)

M(Mathematics:数学)

を統合する教育です。

普通科1年生「探究Ⅰ」の授業ではSTEAM教育を通じて、生徒たちに課題解決力とコミュニケーション能力を身につけることを目指しています。

1年生はこれまでの授業の中でインタビューゲームを行い、多元的な自己理解能力や表現力を培ってきました。

今回は、6月29日から7月2日の4日間にかけて平田オリザ主宰の劇団「青年団」の劇団員を招き、1クラス2時間連続で授業を行いました。そこでは、主にA(Arts:芸術またはリベラルアーツ)に注目して、演劇的手法を用いたコミュニケーション能力、さらに課題解決力の育成を目指しました。

生徒は豊岡をPRするCMを考案するという課題に挑戦し、友達と協働してストーリーを模索し、発表においては、恥ずかしそうにしながらも、各自が役になりきって効果的な工夫を凝らしたCMを完成させていました。