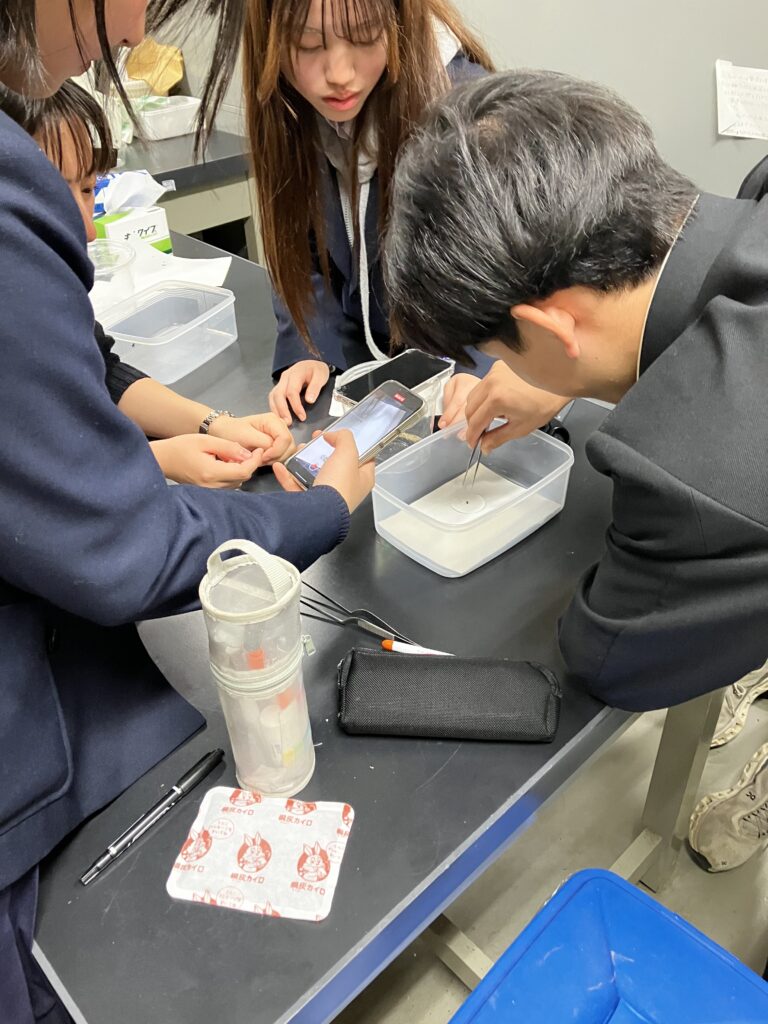

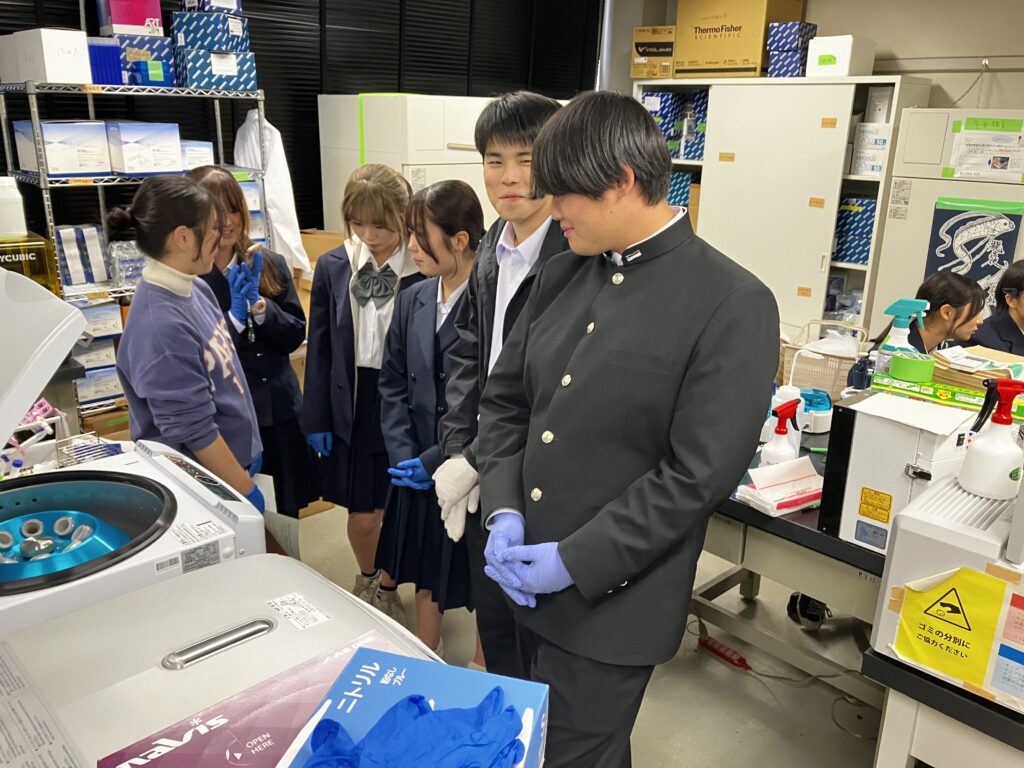

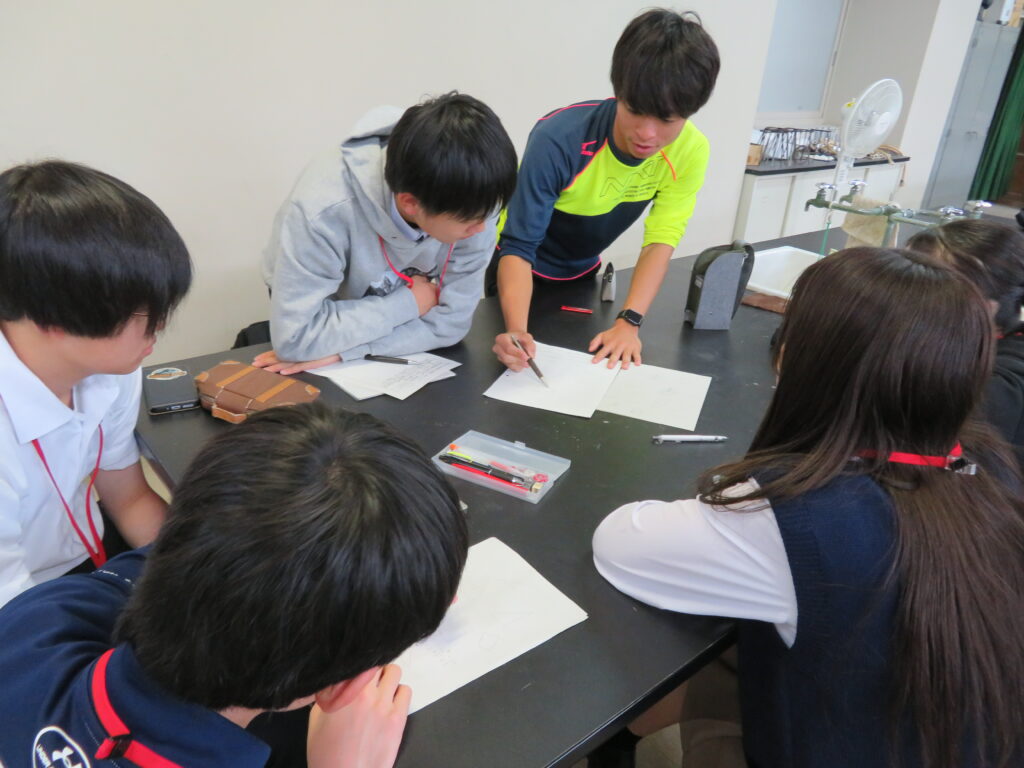

2月13日に本校の創造科学科9期生(1年生・40人)が8ヶ国の11名の神戸大学大学院で学ぶ留学生(バングラデシュ2名、コロンビア2名、パキスタン1名、インドネシア1名、ナイジェリア1名、シエラレオネ1名、スリランカ1名、モザンビーク2名)とExchange Meetingを行いました。生徒たちが創造基礎Lの授業で取り組んでいる地域探究を留学生に説明し、留学生から質問やアドバイスをいただきました。また、留学生からそれぞれの国の文化や教育制度について話を聞き、各グループで聞いた話を2分間のプレゼンテーションとして発表しました。生徒たちにとって、すべて英語でコミュニケーションを取るという経験は、難しさを感じてはいましたが、懸命に挑戦する姿が見れました。

以下、生徒の感想です。

I think it was a great opportunity for me to talk with international students today. In addition to learning about the cultures of the students’ countries, I also found that conversing only in English was a valuable learning experience. However, this experience made me realize how much I still have to grow. I would like to use this experience to improve in the future.