国際理学科について

国際理学科は、高度な理数能力と国際的に通用する英語力を兼ね備えた、グローバルリーダーの育成を目指す理数に関する専門学科です。文理融合型の学科であり、自然科学を究めようとする理系生徒、理系の視点を兼ね備えた文系生徒を育成します。

国際理学科で身につく力

- 高度な理数能力

- 探究する力

- メタ認知力

- プレゼンテーション能力

- 英語力

1. 数学・理科を深く学ぶことで高度な理数能力を育成する

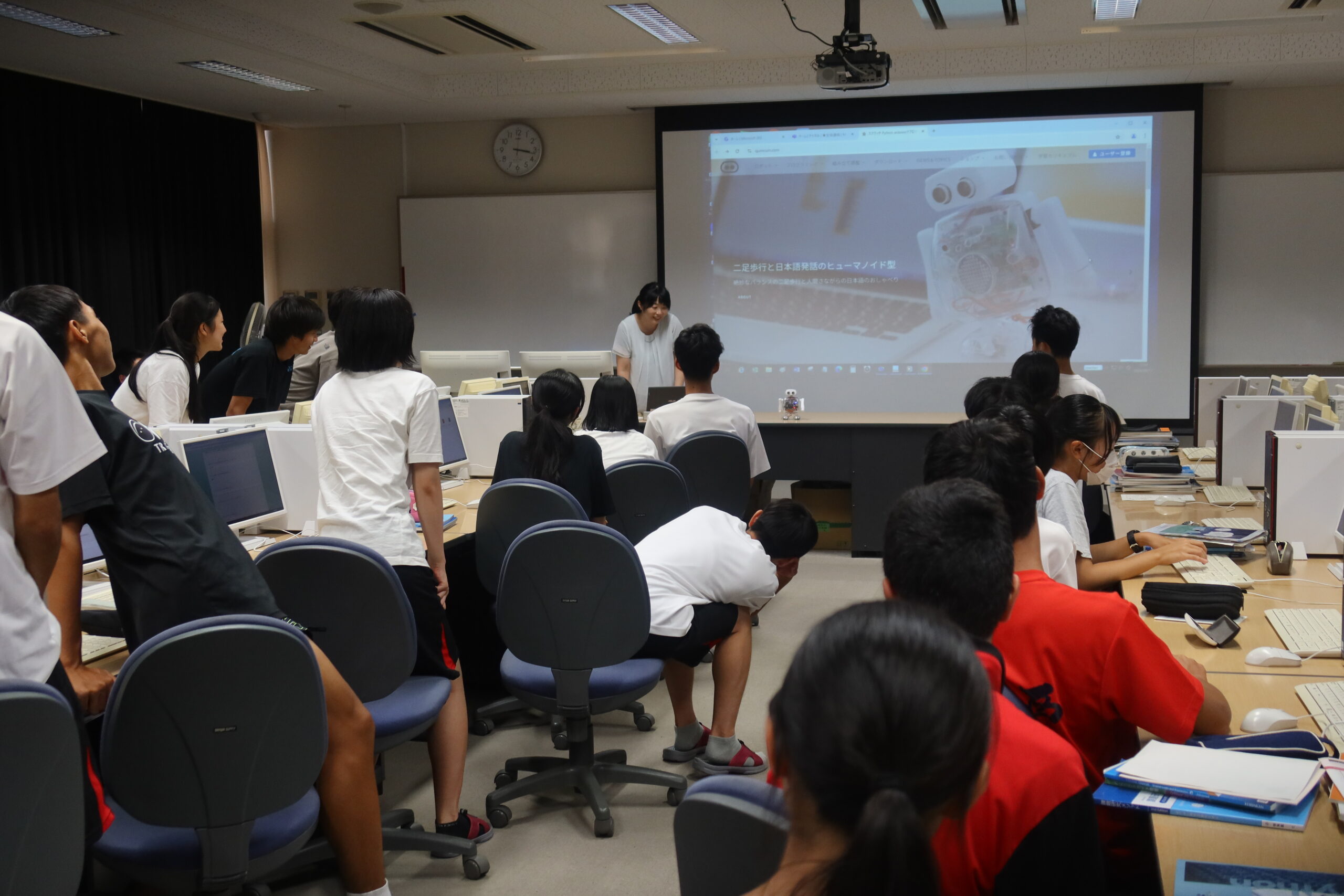

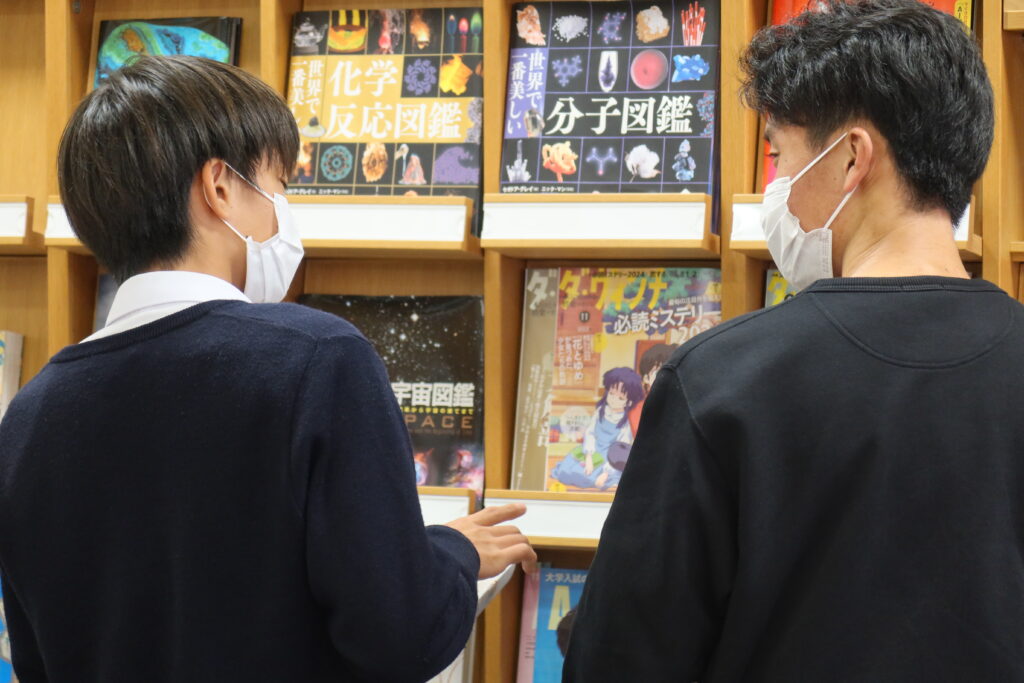

文理問わず理数教科のカリキュラムが充実しています。基礎・基本の徹底に加え、グループワークを活用して互いに学びを深め合い、高度な理数能力を育成します。また、好奇心を覚醒し、高校での学びが将来にどのように接続されていくかを学ぶことができるプログラムが多くあります。

- 基礎実験講座

- プログラミングロボットQumcum(クムクム)

2. 探究活動を通して育成される探究する力を育成する

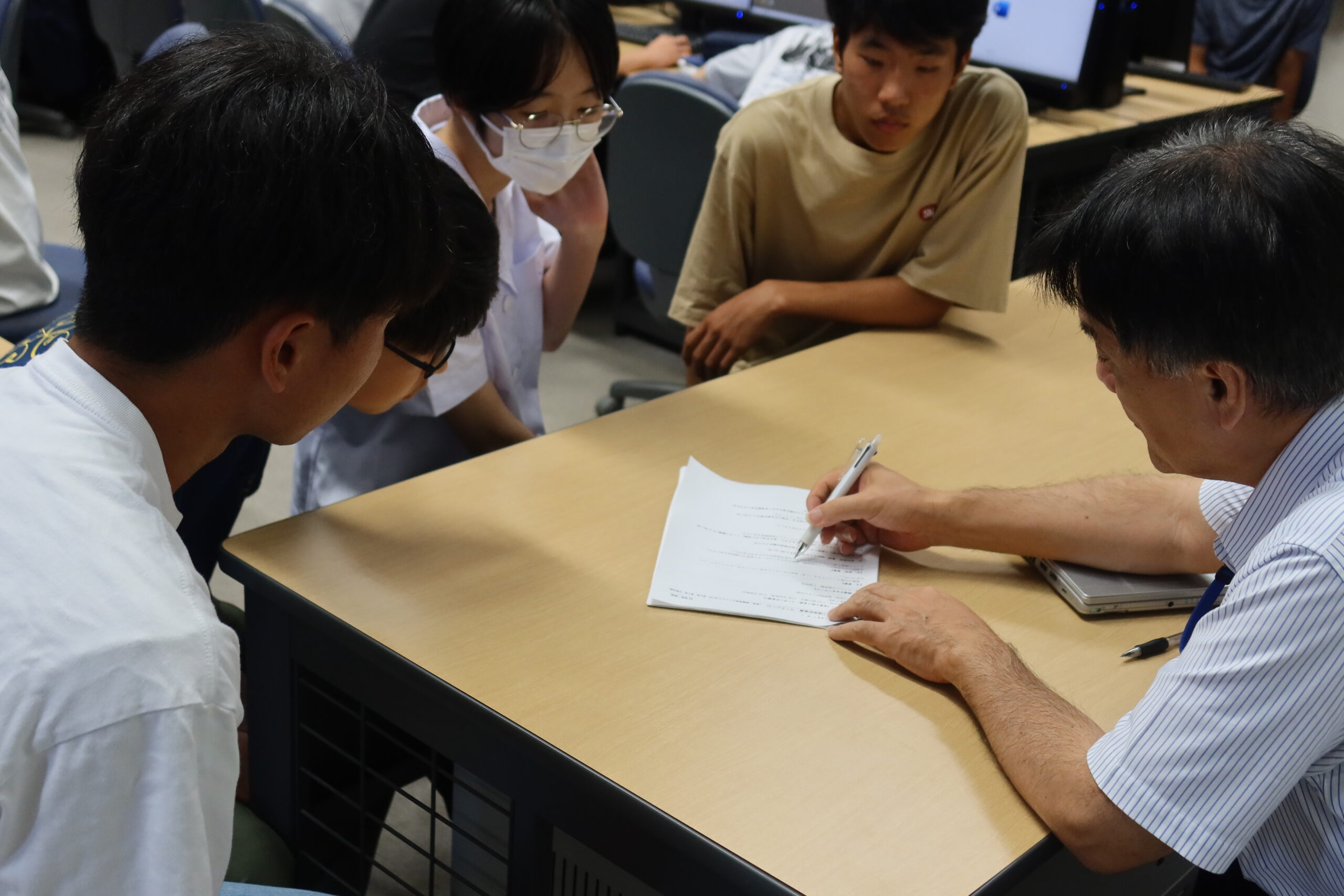

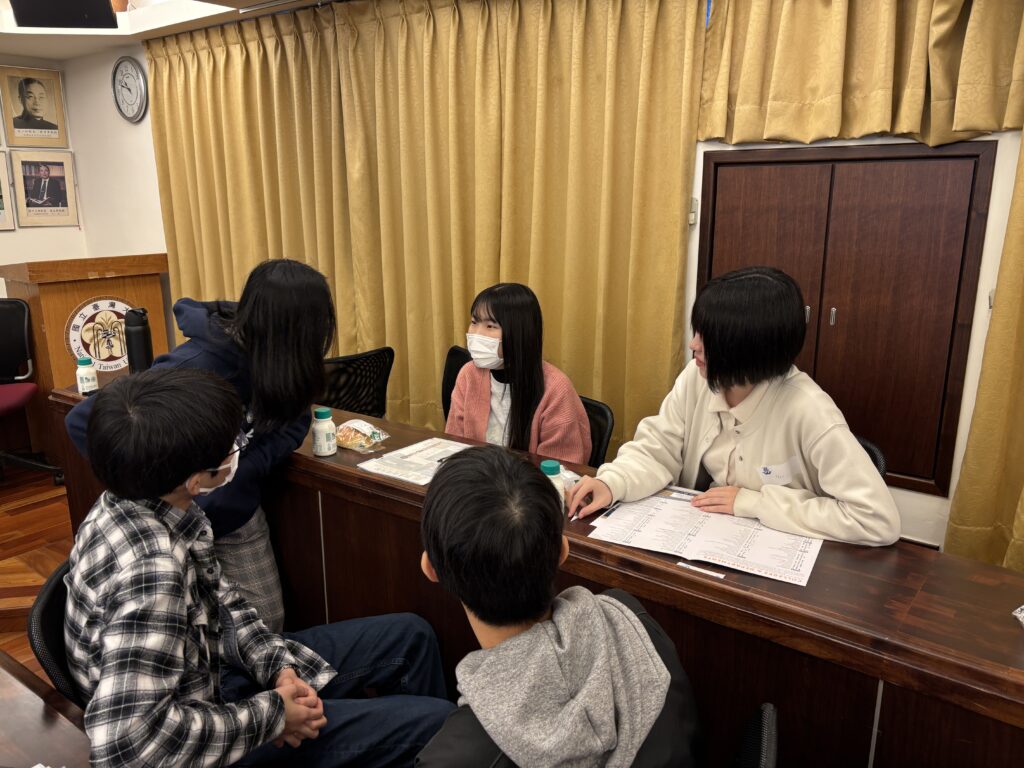

自然科学系の探究活動や理数系の視点・方法による社会科学系の探究活動に熱心に取り組んでいます。自身の研究発表や専門家との交流・意見交換などを通して、創造的な思考力や粘り強く探究する力を育成します。

- 京都大学 梅野 健教授による指導助言

- 宇都宮大学 田村 傑教授による指導助言

国際理学科における外部との交流

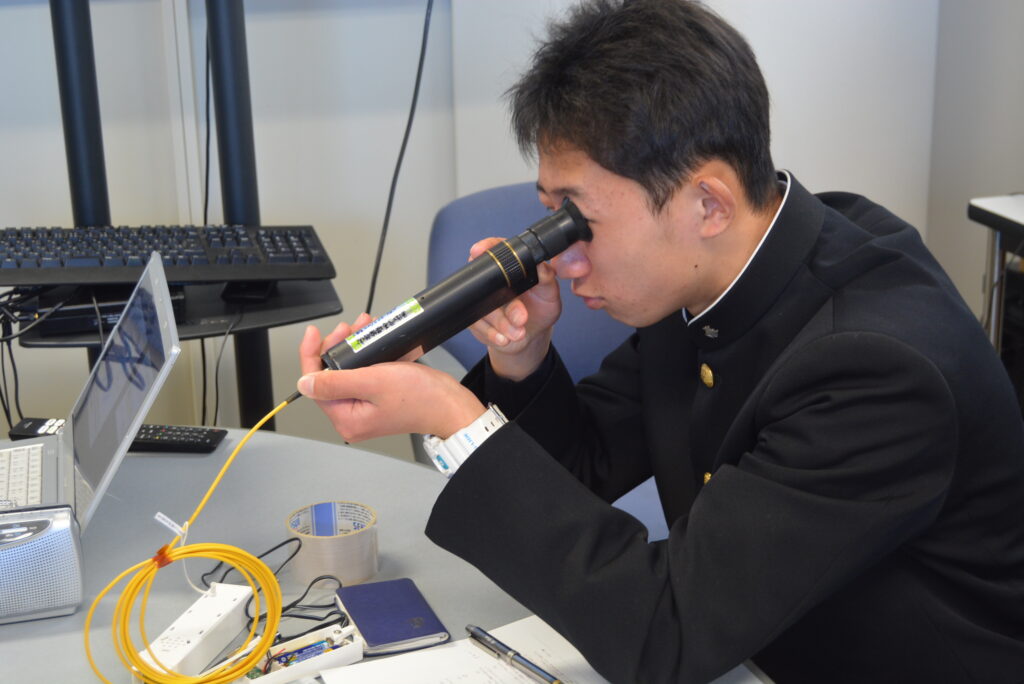

- 京都大学や兵庫県立大学における実験研修

- 大阪大学や川崎重工業株式会社における先端技術研修

- 課題研究における大学・企業等の専門家との交流

- 外部発表会における他校の生徒や専門家との交流

- 海外研修・国際プログラムにおける海外の大学生徒との交流

- 阪大研修

- 川崎重工研修

3. 探究活動を通して磨かれるメタ認知能力

メタ認知とは、自分の「考える」「感じる」「判断する」といった行動を客観的に捉えることです。探究活動では、主観的な結論ではなく、実験や観察、フィールドワークで得たデータを用いて客観性を持った結論を伝えることが求められます。探究活動を通して、自身を客観的に見たり、物事を多面的に見たりする能力を育成します。

メタ認知育成講座

- 定期考査で行われるテストとは異なり、探究活動のような質的評価を行うには「ルーブリック」を用います。国際理学科では、生徒自身がルーブリックを作成することでルーブリックの必要性とその活用方法を理解する「メタ認知育成講座」を行っています。ルーブリックの特性を学び、ルーブリックを活用して探究活動に取り組むことで、探究活動の内容が深まり、よりレベルの高いものとなるだけでなく、メタ認知能力の向上を目指します。

4. 校内外の発表会を通して磨かれるプレゼンテーション能力

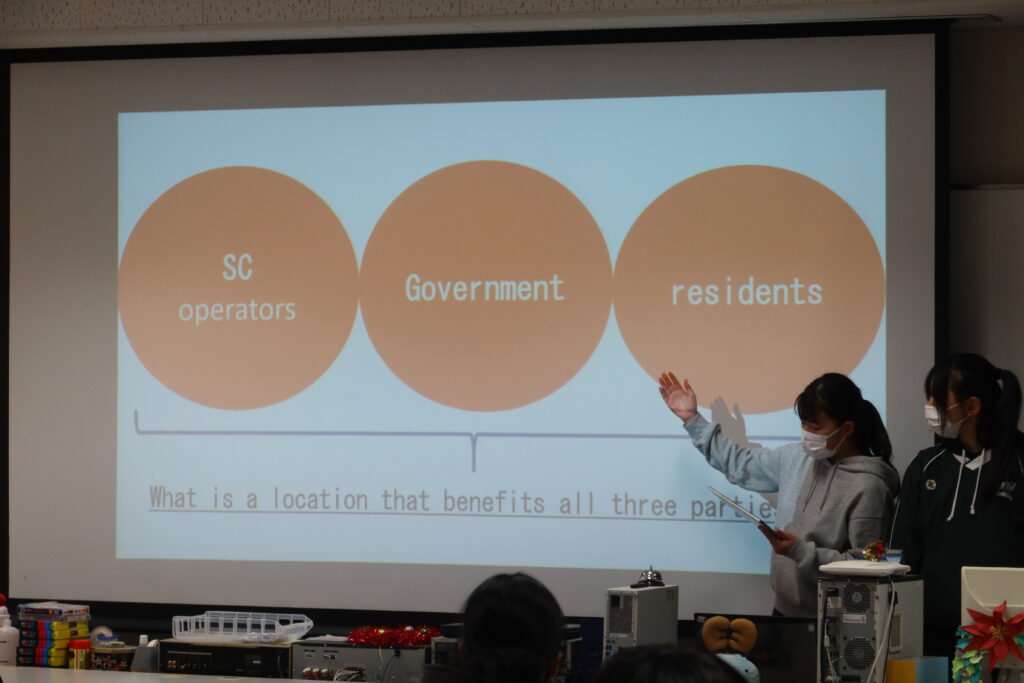

国際理学科では、校内での発表会だけでなく、校外においても外部発表会や学会、コンテスト等に出場する機会が多くあります。そのような発表会での経験の積み重ねによってプレゼンテーション能力を育成します。

校内での活動

国際理学科では、普段の授業や探究活動でグループワークを行い、自分の意見やグループの意見をまとめて発表する場面が多くあります。

- 原子力発電所についてグループワーク

- 探究活動

校外での活動

- 本校卒業生の京都大学生による研究の助言指導に加え、京都大学の教員の前で研究発表を行う京都大学研修

- グローリー株式会社や株式会社西松屋チェーン、大和工業株式会社といった企業と連携した研究発表会

- 高校・大学主催の研究発表会、サイエンスフェアin兵庫、各種学会等の発表会への参加

5. 英語によるプレゼンテーションや質疑応答より磨かれる英語力

英語での発表会も多くあり、英語で自分の考えや意見を伝える機会に恵まれています。本校ALTによる「英語プレゼンテーション講座」や大学教員を招いての「英語プレゼンワークショップ」によって必要な力を身につけ伸ばします。

- 英語プレゼンテーション講座

- 神戸大学 石川 慎一郎教授

校内での活動

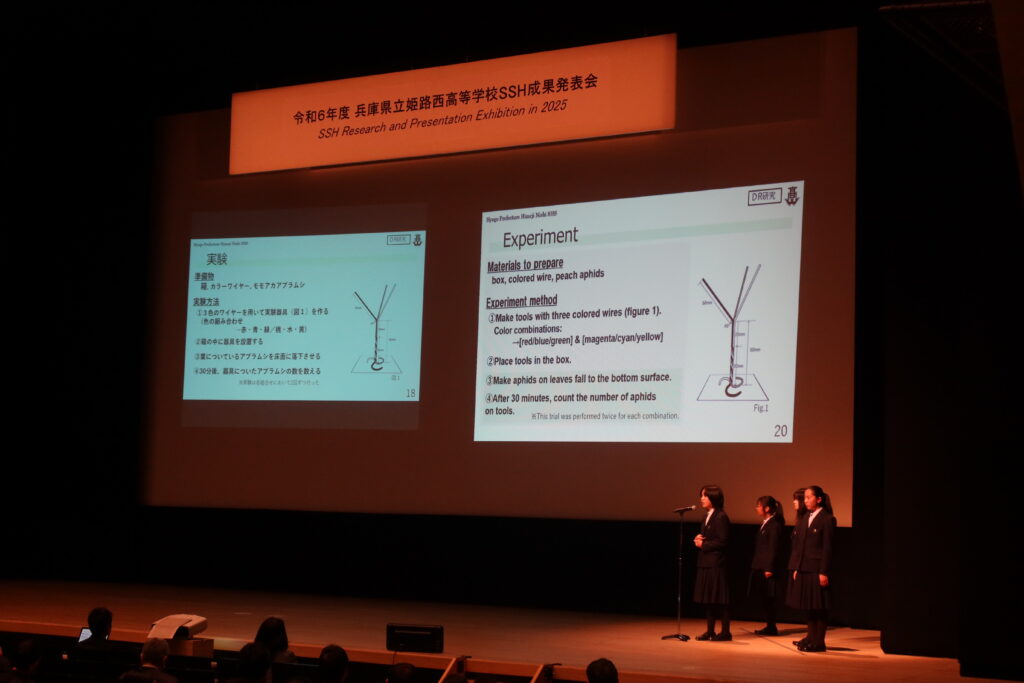

国際理学科の代表生徒は、2月に行われるSSH成果発表会で英語によるプレゼンテーション発表があります。近隣のALTを招き、英語による質疑応答も行われ、「生きた英語力」を発揮することができます。また、コロナ禍を経て発展したweb会議システム等を活用して、海外の高校生との合同研究発表会を行います。

- SSH成果発表会

- 課題研究英語発表会

校外での活動

- 海外研修や海外の高校生との研究発表会

- 台湾研修①

- 台湾研修②

国際理学科のカリキュラム

姫路西高校の国際理学科は、「文理融合型」という特徴をもっています。大学受験では、理系・文系という枠組みの中で受験科目を決定する必要があるため、それぞれの進路に応じて「文系科目を重視したカリキュラム:α系列」と「理系科目を重視したカリキュラム:β系列」を選択できるようにしています。詳しくはカリキュラム表をご覧ください。